宝誌和尚立像(ほうし おしょう りゅうぞう)は、

日本で唯一現存する、

顔の割れ目から十一面観音が現れる特異な仏像です。

平安時代に造られ、現在は 京都国立博物館で不定期に公開 されています。

この像は、中国の高僧・宝誌和尚の伝説「内なる仏性が姿を現す瞬間」を表したもので、

荒々しい鉈彫(なたぼり)や一木造の技法、裂けた顔の劇的表現 など、

仏像としての見どころが大変多い名品です。

この記事では、

- 宝誌和尚立像の特徴と意味

- 「顔が裂けて観音が現れる」理由

- 神通力や伝説とのつながり

- どこで・どうやって拝観できるのか

を、初心者でも分かりやすい言葉で解説します。

京都でしか出会えない特別な仏像の魅力 を、丁寧に解説します。

宝誌和尚立像とは

宝誌和尚立像(ほうし おしょう りゅうぞう)は、平安時代に作られた非常に特異で、かつ日本に唯一現存する仏像です。

現在は京都国立博物館に寄託されています。(所蔵は京都の西往寺)

この像は、中国・南北朝時代の実在の高僧「宝誌和尚(418–514年)」の

伝説に基づいて造られたものです。

最も特徴的なのは、像の顔の表面が割れて(開いて)、

中から十一面観音菩薩の顔が現れている点です。

これは、宝誌和尚が自らの体内に仏が宿っていることを示したという伝説

(「仏像から仏像が出る」)に基づいた表現で、

「生きたまま仏と化す(即身成仏)」という思想を表しています。

特徴と見どころ

- 像高:159cm

- 材質・技法:ヒノキの一木造、彫眼(ちょうがん)、

素地仕上げ、鉈彫(なたぼり/ノミ跡を残す荒々しい技法) - 時代:平安後期(11世紀頃)

- 造形:「顔が中央で裂け、内側から観音が現れる」劇的瞬間を木像で表現

- 来歴:伊豆の南禅寺 → 江戸時代に京都の西往寺へ遷座(せんざ)

この像は、内なる仏性を象徴的かつ直感的に表した彫刻作品であり、

非常に高い文化財的価値を有します。

現存する同様の仏像は日本に他にありません。

(※遷座とは…「神仏や祭神などを別の場所へ移すこと」を指します。

神社や寺院で神様や仏像を別の社殿や場所に移動する際に使われる言葉です。)

顔が裂けて観音が現れる理由とは?

宝誌和尚には以下のような伝説があります:

- 皇帝に肖像を描かせようとされた際、「本当の顔を見せよう」と額を裂く

- そこから十一面観音の多面の顔が現れ、肖像画は描けなかった

- この「観音の化身としての宝誌和尚」の姿を、木像で象徴的に表現

つまり、仏性が内面に宿っているという教義を、

顔の中に観音を出現させることで具現化しています。

分身と予言のエピソード

宝誌和尚は、神通力を持つとされ、

- 一時に複数の場所に現れる分身の術

- 人々の心を見透かす予言能力

などが語られています。

具体的には、宝誌和尚は長髪で裸足の修験者のような生活を送り、

酒肴(しゅこう)を食べたり何日も食べなかったりと奇異な行動をとりつつ、

予言や分身の術を使い、人々に神秘的な存在として知られていました。

こうした神通力の持ち主である彼が、ある皇帝の命で肖像画を描かせようとした際に、

顔が割れて内側から十一面観音の複数の仏面が現れたため

肖像画を完成できなかったという逸話があり、

この奇跡の瞬間を立像は捉えています。

したがって、この分身や予言といった神秘的な能力は、

単なる奇跡な物語を超えて、宝誌和尚が十一面観音の化身としての

神聖な力を持つことを象徴的に表しており、

そのため「内に仏面を宿す」という像の表現に直接反映されているのです。

分身の術が「多面的な観音の姿」と重なり、

立像の「顔が裂けて多面の観音が現れる」という造形が、

彼の神通力や予言能力の現れとして視覚化されています。

こうした逸話が、仏像の「多面性」や「裂けた顔」に重なり合い、

観音菩薩の化身としての側面を強調しています。

仏教的象徴としての「裂けた顔」

- 内なる仏性の顕現(けんげん):外面を裂いて仏の本質が現れる

- 煩悩の破壊と悟りの瞬間:苦しみを越えた先にある覚醒の表現

- 多面性の象徴:十一面観音=あらゆる苦しみに応じる慈悲の多面性

- 肖像画という表現の限界を超えた姿

これらは、単なる奇抜な造形を超えた、深い宗教的象徴として理解できます。

(※顕現とは…「はっきりと姿を現すこと」や

「明らかに形として表れること」を指します。

たとえば、抽象的なものが具体的な形となって現れる、

宗教的な存在が現れるといった意味合いで使われます。)

仏像を語るうえで欠かせないのが、

鎌倉時代の仏師・運慶(うんけい)の存在です。

仏像の表情や力強さが大きく変わった時代でもあります。

▶ 仏師・運慶の代表作と実際に会える寺院をまとめた記事はこちら

拝観方法と注意点

像の所有者である西往寺は京都市内にありますが、

像そのものは京都国立博物館に寄託されています。

そのため、博物館の特別な企画展や特集陳列(テーマ展示)の際に

公開されるのが一般的です。

拝観する方法は、京都国立博物館の公式サイトで展示情報を確認し、

展示期間中に訪れることです。

非常に貴重な像であるため、公開される機会は限られています。

最新の情報は、京都国立博物館の公式ウェブサイトをご確認ください。

- 所蔵:西往寺(京都市)

- 拝観場所:京都国立博物館(京都市東山区)

- 展示状況:不定期(常設ではない)

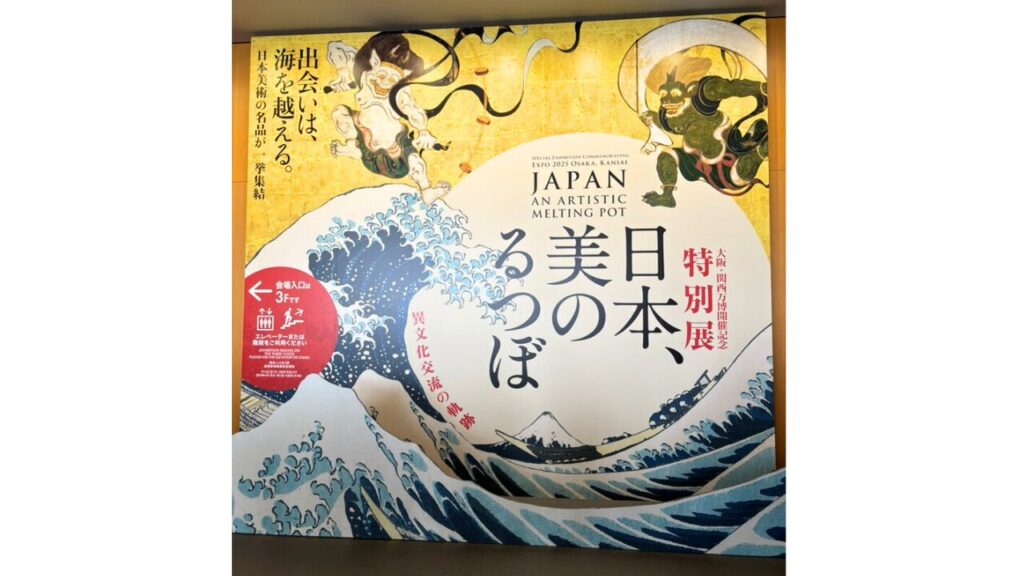

- 特別展「日本、美のるつぼ」(2025年4月19日〜6月15日)で展示履歴あり

- 現在の展示状況: 2025年11月現在、展示されているという情報はありません。

実際に拝観して感じたこと

特別展「日本、美のるつぼ」にて拝観しました。(2025年4月19日〜6月15日)

スポットライトに照らされたその姿は、奇抜ながらも不思議と怖さはなく、

静謐(せいひつ)な魅力に包まれていました。

360度から観ることができ、何度も後ろ側まで見に行ったほどです。

1000年以上前に造られたとは思えないほど、保存状態も良好でした。

大切に守られてきたことが伝わってきました。

予言や神通力で知られ、数々の伝説が残る宝誌和尚立像の特異な姿、

オーラに目が離せませんでした。

余談ですが、私はこの像を見たときに、

漫画『呪術廻戦』の夏油傑(げとうすぐる)を連想しました。

中身の違いこそあれ、造形からインスピレーションを受けたのでは…?

と勝手に妄想してしまいました😊

博物館で仏像を鑑賞する魅力

寺院での拝観とはまた違った魅力があります。

また、今回ご紹介しました『宝誌和尚立像』は、

この京都国立博物館でしか拝観することが出来ません。

博物館で鑑賞するメリット7選

- 至近距離で細部まで見られる

- 複数の仏像を一度に鑑賞できる

- 天候や季節に左右されない

- 照明・展示演出によって表情が際立つ

- 撮影可能な場合もある

- アクセスやバリアフリー対応が整っている

- 精神的な癒しや感動を得られることも

仏像初心者の方にもおすすめです。

一度にたくさんの仏像と出会えるチャンスがあります✨

* * *

京都国立博物館では、仏像がシンプルに展示され、

彫刻そのものの造形美を味わえる配置となっていました。

▶︎ 仏像の魅力は「展示方法」にあり?同じ仏像でも見え方が変わる不思議とは?

みなさんも京都奈良へ行く際は、

ぜひ京都国立博物館の展示スケジュールをチェックして、

宝誌和尚立像に会いに行ってみてください😊

そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、

人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、

強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、

私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、

きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。

→ 京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。