三十三間堂の

迦楼羅王(かるらおう)像は、

鳥の顔と人の体を持つ“半鳥半人”の異形の姿で

横笛を手にした独特の姿ありながら、

千手観音を守るために欠かせない「守護神」です。

一見すると怖い・不思議と感じられるその姿には、

密教ならではの深い意味と役割が込められています。

この記事では、三十三間堂に安置される迦楼羅王像について、

・「なぜこの姿なのか」

・「どんな役割を担っているのか」

・「千手観音とどのような関係にあるのか」

を、 仏像初心者の方にもわかりやすく解説します。

背景を知ったうえで向き合うと、

迦楼羅王像はただの異形の仏像ではなく、

三十三間堂の世界観を支える重要な存在であることに気づくはずです。

迦楼羅王像とは?|三十三間堂を代表する“鳥の顔の守護神”

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

千手観音を守る「二十八部衆」の中で、

ひときわ異彩を放つのが

迦楼羅王像(かるらおうぞう) です。

鳥の頭と人の体、背中に翼を持ち、

横笛を吹くという唯一無二の姿は、

三十三間堂の仏像群の中でも強い印象を残します。

■ 基本データ

- 像高:約163.9cm

- 制作時代:鎌倉時代

- 構造:寄木造・彩色

- 姿:鳥の顔+人の体+翼。横笛を吹く姿勢

- 場所:三十三間堂・千手観音像の前(二十八部衆の一尊)

中でも迦楼羅王像は、羽の造形・衣のしわ・表情のリアルさが特に優れ、

国宝に指定されています。

迦楼羅の起源|インド神話の神鳥ガルダから生まれた守護神

迦楼羅(カルラ)のルーツは、インド神話に登場する神鳥 ガルダ(Garuda)。

ガルダは口から火炎を吐き、毒蛇を食べ尽くす最強の霊鳥として知られています。

この神話が仏教に取り入れられ、

- 悪を焼きつくす

- 病を除く

- 災厄を祓う

- 延命の力を持つ

といった「護法善神(仏法を守る神)」へと姿を変えました。

なぜ迦楼羅は二十八部衆に入っているの?

二十八部衆は、千手観音の守護神のグループ(天部)です。

ガルダが“神の乗り物”として崇拝されていた歴史から、

仏教でもその強大な力が認められ、護法神として採用されました。

そのため、迦楼羅王は 千手観音を守り、悪を払い、衆生を守る存在 として

三十三間堂に祀られています。

迦楼羅王像は、仏教において仏法を守護する存在として位置づけられています。

このように、仏や菩薩を守る役割を担う神々は

「天部(てんぶ)」と呼ばれ、 力強く、ときに恐ろしい姿で表現されるのが特徴です。

▶ 天部とは何か、どんな仏像がいるのかを知りたい方は

天部とは?仏教の守護神の種類と特徴 もあわせてご覧ください。

なぜ横笛を持っているの?

迦楼羅王像が横笛を吹く姿は、日本独自の表現と考えられています。

諸説ありますが、主には以下の理由です:

- 音楽は悪を祓う力を持つ とされていた

- 警笛としての意味(邪気に対する警告の音)

- 鎌倉時代の美術的アレンジとして「音楽神的イメージ」が加わった

実際の像は、笛を吹く“直前”の瞬間を切り取ったようなポーズで、

ピンと張りつめた神聖な雰囲気をまとっています。

火炎・龍との関係|迦楼羅の神話的背景

- ガルダ(迦楼羅)は火を吐き、毒蛇を食べる霊鳥

- 毒蛇=煩悩・悪の象徴

- 火で煩悩を焼き尽くす=救済の力

不動明王の背後に見られる「迦楼羅焔(かるらえん)」も、この火炎の象徴です。

迦楼羅は『金光明最勝王経』などの経典にも登場し、

- 降魔

- 病除け

- 延命

- 雨乞い・止雨

などのご利益を持つと記されています。

歴史背景|三十三間堂と鎌倉時代の再建

三十三間堂は1164年に後白河上皇の願いで創建されましたが、

1249年に火災で多くの仏像が焼失。

現在の伽藍や仏像群は、1266年に後嵯峨上皇が再建したものです。

迦楼羅王像もこの鎌倉期に作られ、力強い造形とリアルな表現が特徴です。

見どころ|迦楼羅王像の鑑賞ポイント

初心者でも分かりやすい“注目すべきポイント”はこちら:

① 鳥の顔と人間の体の絶妙なバランス

鼻筋や嘴の形、目つきの鋭さが特に美しい。

② 翼の立体的な造形

羽の一本一本が丁寧に彫られ、今にも動き出しそう。

③ 横笛を吹く神秘的なポーズ

“音楽で悪を祓う”という思想が感じられる。

④ 鎌倉彫刻の写実力

衣の彫り、体のひねりなど、技術の高さが際立つ。

迦楼羅王像は、

三十三間堂に安置される守護神のひとつです。

実際に拝観する際の行き方は、こちらで詳しくまとめています。

▶︎ 三十三間堂へのアクセス方法はこちら

なお、三十三間堂の中心には、千手観音坐像が静かに安置されています。

迦楼羅王像とは異なる、

落ち着いた祈りの空気を感じたい方は、あわせてご覧ください。

▶ 三十三間堂・千手観音坐像について詳しく読む

そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

まとめ|芸術と信仰が融合した唯一無二の守護神

実際に目の前に立つと、その異形の姿の奥に

「守るための力強さ」と「静かな緊張感」を感じます。

意味を知ってから拝観すると、

三十三間堂での体験はより深く、印象に残るものになるでしょう。

三十三間堂の迦楼羅王像は、

- インド神話のガルダを起源に持ち

- 煩悩を焼き尽くす霊鳥として信仰され

- 日本独自の造形(横笛を吹く姿)で表現された

非常に珍しい守護神の仏像です。

鳥の顔に人の体、翼を広げた姿は、まさに「異形の神聖」。

見るほどに惹き込まれ、ただ“かっこいい”と感じる人も多いでしょう。

迦楼羅は、日本の「烏天狗(からすてんぐ)」の起源とも言われています。

鳥の顔に人間の体、翼を持ち、

横笛を吹きながらリズムをとって少し浮かせた足、

まさに異形の中の神聖さを表している、三十三間の迦楼羅王像。

異彩を放った存在感に魅入ってしまいました。シンプルにかっこいいです😊

三十三間堂を訪れた際にはぜひ注目してほしい国宝の一尊です。

合わせて読みたい|三十三間堂の関連記事

▶︎三十三間堂】1,001体の仏像群の魅力を分かりやすく解説

実際に会いに行くには?|三十三間堂へのアクセス

横笛を手にした半鳥半人の守護神・迦楼羅王像に

会いたくなった方も多いのではないでしょうか。

この仏像は、京都・東山区にある

三十三間堂(正式名称:蓮華王院本堂)の本堂 に安置されています。

堂内の中央には 千手観音坐像(せんじゅ かんのん ざぞう)、

そして千体の千手観音や二十八部衆像が

ずらりと並び、圧巻の空間が広がっています。

その中でも、異彩を放つのが迦楼羅王像。

横笛を持つ独特の姿は、

静けさの中にどこか神秘的な力を感じさせてくれます。

京都旅行を計画中の方へ。

宿泊も検討している方は、

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→ 京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

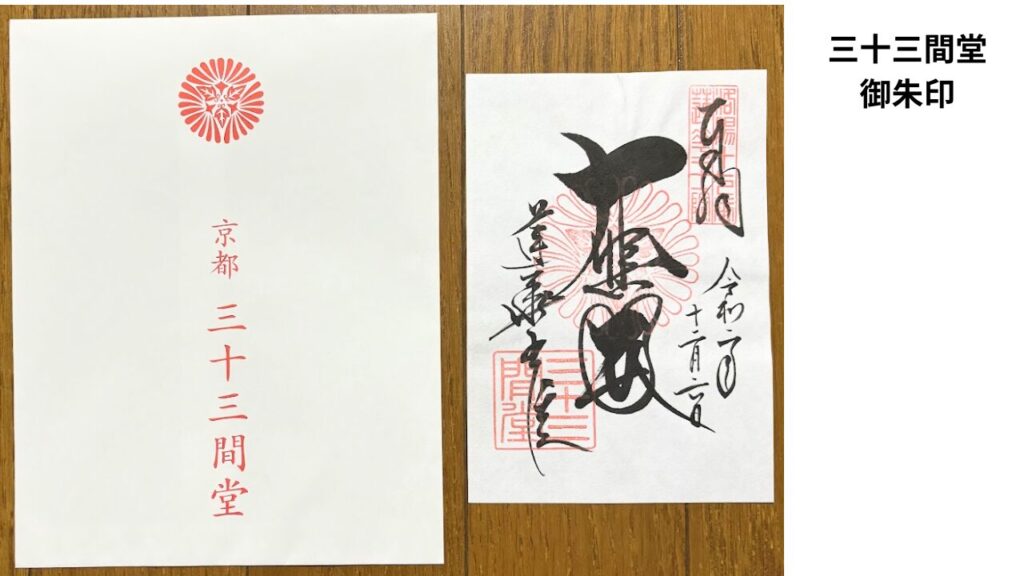

京都・三十三間堂(蓮華王院)|拝観情報

- 所在地:京都府京都市東山区三十三間堂廻町657

- 拝観時間:4月1日~11月15日:8:30~17:00

/11月16日~3月31日:9:00~16:00 - 公式サイト:https://www.sanjusangendo.jp/

※最新情報は公式HPでご確認ください

アクセス方法

- JR「京都駅」から市バス100・206系統で約10分、「博物館三十三間堂前」下車すぐ

- 京阪電車「七条駅」から徒歩約7分

公共交通機関でのアクセスも良く、京都観光の途中に立ち寄ることもできます。

紅葉のシーズンは、三十三間堂の庭園も綺麗です🍁

迦楼羅像の紹介|奈良県・興福寺(国宝館)

奈良時代に作られた非常に貴重な国宝の迦楼羅王像(像高149cm)が収蔵されています。

脱活乾漆造という古代の技法で作られ、

彩色も一部残る非常に古い仏像で、

国宝館にて、阿修羅像と並んで常時公開されています。

写実性というよりも神秘性と荘厳さを感じさせる造形です。

京都を旅した余韻を、帰宅後もそっと味わいたい方へ。

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。