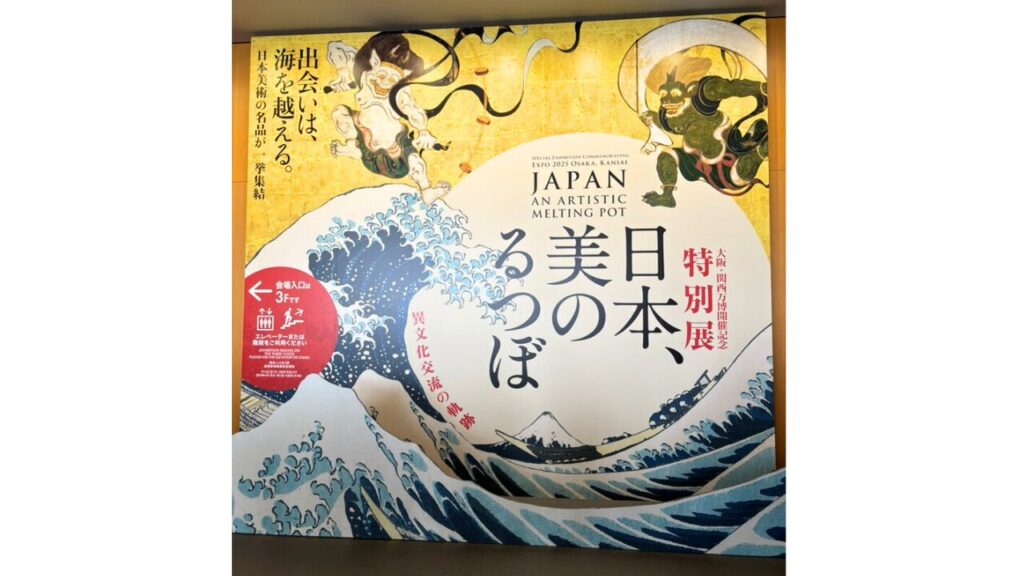

京都国立博物館(京博)で開催された

特別展「日本、美のるつぼ」を観覧してきました。

奈良国立博物館の「超・国宝」との共同開催ということで期待が高まり、

実際に会場で本物の名品たちと向き合ったときの感動は今でも鮮明です。

この記事では、特に心を動かされた下記5点の作品

- 【国宝】五智如来坐像(京都・安祥寺)

- 【重要文化財】宝誌和尚立像(京都・西往寺)

- 羅怙羅尊者像(京都・萬福寺)

- 韋駄天立像(京都・萬福寺)

- 【重要美術品】埴輪 鍬(くわ)を担ぐ男子

と、

- 「今はどこで会えるか」

- 京博をより楽しむ館内情報(カフェ・ワークショップ)

- アクセス情報と私の小さな旅の思い出(エピローグ)

をまとめました。

京都で仏像・文化財めぐりを計画している方の参考になれば嬉しいです。

京都をゆっくり巡りたい方へ。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。

アクセスの良いホテルや宿はこちらでまとめて探せます。

→ 京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

印象に残った5つと“今どこで会える?”

①【国宝】五智如来坐像(京都・安祥寺)

五智如来坐像(ごち にょらい ざぞう)

平安時代中期の優美な五体の如来像。五智を象徴する金色の五体は、

密教曼荼羅の立体表現として圧巻の存在感を放ちます。

五体とも金色に輝き、とても優しい表情をされていました。

▶︎【国宝】安祥寺の五智如来坐像|密教の智慧を宿す現存最古の五仏像

● 今はどこで会える?

京都国立博物館に寄託。特別公開時のみ鑑賞可能。(事前確認推奨)

②【重要文化財】宝誌和尚立像(京都・西往寺)

宝誌和尚立像(ほうし おしょう りゅうぞう)

顔面が縦に裂け、観音面が覗くという特異な造形を持つ宝誌和尚像。

写実性と霊的表現が混ざり合い、強いオーラを感じる一体です。

日本唯一の宝誌和尚の肖像彫刻。

特異な姿、オーラに目が離せませんでした。

▶︎顔を裂いて観音が現れる?!日本唯一の奇跡の仏像「宝誌和尚立像」

● 今はどこで会える?

京都国立博物館に寄託。特別公開時のみ鑑賞可能。(事前確認推奨)

③羅怙羅尊者像(京都・萬福寺)

羅怙羅尊者像(らごら そんじゃ ぞう)

釈迦の実子・羅怙羅。胸を開いて内に仏を示すという象徴的な表現を持つ立像。

「人はその心に仏を宿す」という仏教の教えを直感的に示す作品で、

凛とした佇まいが印象的でした。

▶︎心に仏が宿ると唱えた|萬福寺・羅怙羅尊者像

● 今はどこで会える?

京都・宇治の萬福寺(まんぷくじ)で通常拝観が可能。

④韋駄天立像(京都・萬福寺)

俊敏さと守護力を象徴する韋駄天像。

当時の日本の仏像には見られない異国的な表現が特徴です。

明清様式の影響を強く受けた黄檗(おうばく)文化らしい造形で、

多くの来館者が魅了された一体。

前傾姿勢で、今にも動き出しそうな躍動感がありました。

▶ 今はどこで会える?

京都・宇治の萬福寺で通常拝観が可能。

⑤【重要美術品】埴輪 鍬を担ぐ男子

埴輪 鍬を担ぐ男子(はにわ くわをかつぐ だんし)

古墳時代後期の人物埴輪。肩に鍬を担ぐ素朴な姿は、

古代の暮らしを身近に感じさせ、見ているとほっとする愛らしさがあります。

とても可愛らしく、ほっこりとした気持ちになりました。

▶ 今はどこで会える?

京都国立博物館の収蔵品です。(事前確認推奨)

京博をもっと楽しむ|館内での過ごし方(カフェ・ワークショップ)

博物館内カフェでひと休み

京博にはゆっくり休憩できるカフェがあり、一人来館の方も多く、

おひとりさま利用がしやすい雰囲気でした。

今回私は、平成知新館1Fのレストランに期間限定で出店していた

前田珈琲さんのカフェを利用しました。

テラス席で市松模様にデザインされた芝生を眺めながら、

「赤味噌入りシチューオムライスセット」をいただきました。

展示鑑賞の合間にゆったりと休憩するのにぴったりです。

博物館で丸一日過ごしたい方は、ぜひカフェタイムをはさむことをおすすめします。

ワークショップ|「キラキラ 交流のキセキ」

平成知新館2Fラウンジで開催されていたワークショップ。

所要時間は約20分、参加費は無料で、

- 漆工品に描かれた文様の紹介

- スタンプを使ったレターセットづくり

気軽に参加でき、展示の記念にもなるプログラムです。

昨年に続き2回目の参加で、大満足の体験になりました。

※毎回、展示会によって内容が変わります。

京博の鑑賞メモ(豆知識)

- 博物館は照明や展示環境が整っており、仏像の細部を至近距離で見るのに最適。

- カフェや、ミュージアムショップは混雑することがあるので、

時間に余裕を持つと快適です。

まとめ|京博での出会いは“京都での再会”へつながる

今回、京都国立博物館で出会った5つの作品は、

京都の寺院や京都国立博物館での展示で再び会うことができます。

特別展の高揚感も素晴らしいですが、

現地で再び向き合うと新しい気づきや感動が生まれ、

旅の楽しみがぐっと深まります。

京都国立博物館は、

- 仏像を至近距離で観られる

- 貴重な仏像が一度に見られる

- 初心者にもわかりやすい展示

- 仏像の美しさや表情が際立つように展示

- 寺院とは異なる芸術的な観賞体験が得られる

という魅力が揃った、仏像好きにも初心者にもおすすめの場所です。

「次はどんな貴重な仏像に会えるかな?」

そんなワクワクを与えてくれる、何度でも訪れたい博物館です。

私は博物館の展示は、

より近くで細部までじっくりと鑑賞できるので大好きです😊

また、仏像初心者の方も、一度に沢山の仏像を鑑賞できるので、

好きな仏像に出会える可能性も高いと思います✨

時間に追われず楽しみたい方は京都での一泊も検討してみてください。

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

京都国立博物館|基本情報

- 住所:京都市東山区茶屋町527

- 公式HP:https://www.kyohaku.go.jp/

公共交通機関でのアクセス例

- 市バス:京都駅前 → 「博物館・三十三間堂前」下車(所要:約10分/運賃:約230円)

- 徒歩:京都駅から徒歩約20分(約1.4km)

- タクシー:約5〜10分(目安:約800円)

- JR奈良線→東福寺乗換→京阪本線→七条駅下車 徒歩7〜8分(所要:約20分)

※バスは便利ですが行列や混雑がある場合も。天候や時間帯次第では徒歩も快適です。

前田珈琲 京博店(常設):チケット売り場に併設されています。博物館を眺めながら食べる、京博限定の「ふわふわ玉子サンド(卵焼きタイプのサンドイッチ)」が人気です。

エピローグ:京都で出会えた小さな奇跡(四葉タクシー)

余談ですが、博物館前の交差点で、ヤサカタクシーの超レア車「四葉タクシー」を見かけました。約1,300台中わずか4台という希少性で、見かけると幸運とされる存在です。

私は三十三間堂参拝のあとこの四葉タクシーを見かけ、「本当に存在するんだ…!」と感激しました。見かけたらラッキー、乗れたらさらに嬉しい――旅の余韻を特別なものにしてくれる小さな出来事でした。

まとめ

京都国立博物館は、仏像や日本美術に初めて触れる方にも、深く楽しみたい鑑賞者にもおすすめの場所です。

特別展「日本、美のるつぼ」で出会った名品たちは、京博や所蔵寺院で再会できる作品が多く、展示状況をチェックして現地で実際に会いに行くと、新たな発見と感動があります。

この記事が、あなたの次の京都・奈良の仏像めぐりの参考になれば嬉しいです。✨

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。