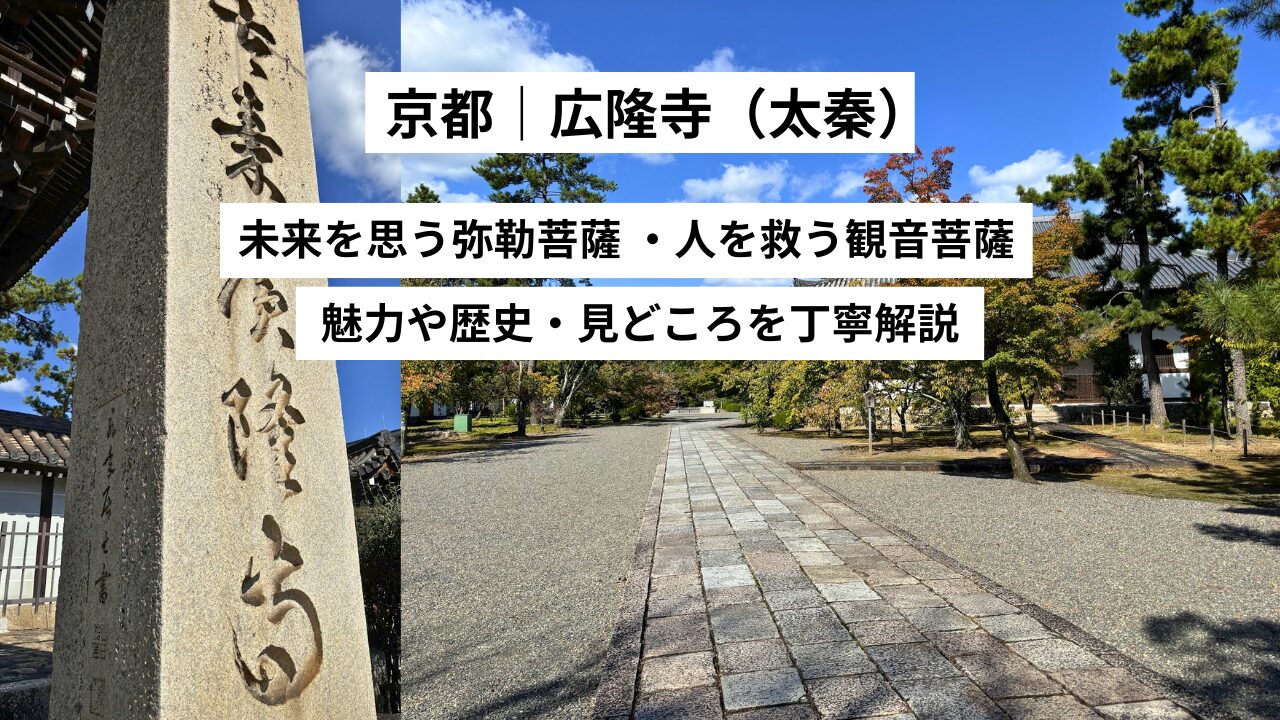

京都・太秦(うずまさ)の広隆寺(こうりゅうじ)には、

日本の仏教美術を語るうえで欠かせない二つの名仏――

● 弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつ はんかしいぞう)

(宝冠弥勒/ほうかん みろく)

● 不空羂索観音菩薩立像(ふくう けんさく かんのん ぼさつ りゅうぞう)

が静かに祀られています。

宝冠弥勒は “未来に救いをもたらす弥勒”、

不空羂索観音は “今この瞬間の苦しみに寄り添う観音”

を象徴し、それぞれが異なるかたちで救いを語りかけてくれます。

この記事では、これら二仏の歴史や見どころを、

初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

広隆寺を訪れた際に、

仏像の持つ物語まで感じられるガイドとしてお役立ていただければ幸いです。

京都をゆっくり巡りたい方へ。

前泊して朝の時間に余裕をもって向かうと、落ち着いて拝観できるのでおすすめです。

広隆寺の二大名仏をじっくり見る

京都・太秦にある広隆寺には、

日本の仏教美術史を語るうえで欠かせない二つの名仏

――弥勒菩薩半跏思惟像(宝冠弥勒)と

不空羂索(ふくうけんさく)観音菩薩立像

が安置されています。

それぞれの歴史的背景と見どころを、

専門用語にはやさしい補足を加えつつ紹介します。

広隆寺での観賞が初めての方でも、

仏像の違いや魅力を感じ取れるように構成しています。

弥勒菩薩半跏思惟像(宝冠弥勒)——微笑みに宿る未来へのやさしさ

弥勒菩薩半跏思惟像 (みろくぼさつ はんかしいぞう)

(宝冠弥勒/ほうかん みろく)

国宝・制作時代と成り立ち

通称「宝冠弥勒」と呼ばれるこの像は、

像高約84.2cmの一木造(赤松)で、

**飛鳥時代(7世紀)**に作られたと考えられています。

国宝彫刻の第一号という非常に重要な仏像です。

制作地については朝鮮半島からの渡来説が有力で、

『日本書紀』の推古天皇31年(623年)に新羅から伝来した仏像と

関連づけられることもあります。

造形と表情の特徴

片膝を立てて座り、

軽く頬に手を添える「半跏思惟(はんかしゆい)」の姿勢。

口元にはわずかな微笑み(アルカイックスマイル)、

半眼の穏やかなまなざしがあり、静かな優しさに包まれます。

かつては金箔が施されていましたが、

現在は木肌の温かさが際立ち、古代の息づかいを身近に感じられます。

観賞ポイント

- 表情:微笑みの深さや半眼の静けさを正面・斜めから観察

- 姿勢:脚のライン、衣文(衣のひだ)のリズムを味わう

- 材質感:木の質感や残る彩色痕から、時代が積み重なった風合いを感じる

不空羂索観音菩薩立像——羂索(けんさく)で救う、力強い慈悲

不空羂索観音菩薩立像(ふくう けんさく かんのん ぼさつ りゅうぞう)

国宝・大きさと制作時代

像高約313.6cmの堂々たる木造立像で、ヒノキまたはカヤの一木造。

制作は**奈良時代後半〜平安時代初期(9世紀前半)**とされ、

818年の広隆寺火災を経て残った貴重な像です。

長年の補修により彩色は部分的ですが、全体の威厳は圧倒的です。

「羂索(けんさく)」と「1面3目8臂(さんもくはっぴ)」の意味

- 羂索(けんさく):輪や縄の形をした道具。

「迷うすべての衆生を漏れなく救う」という観音の誓願の象徴 - 第三の目(3目):すべてを見通す智慧の象徴

- 複数の腕(8臂):さまざまな苦しみに同時に手を差し伸べる力

この姿はインドのシヴァ神にも通じ、

仏の「威厳」「力」「慈悲」を兼ね備えた造形として成立しています。

広隆寺像では補修により第三の目が見えにくくなっていますが、

象徴的意味は変わりません。

観賞ポイント

- 衣文の流れ:躍動感のある衣のひだが生命力を感じさせる

- 表情と存在感:一歩近づくだけで圧倒されるような威厳と慈悲の両立

- プロポーション:すらりと伸びた下半身と、引き締まった身体、

整った立ち姿が非常に美しい - 威厳と慈悲の共存:端正な顔立ちと大きな身体からは、力強い救いの意思が伝わります。

二仏を並べて味わう意味——「未来」と「今」を感じる

宝冠弥勒は、静かに未来を見つめる仏。

不空羂索観音は、今この瞬間に手を差し伸べる仏。

どちらも「救い」を象徴しながら、伝え方は対照的です。

二尊を並べて観ることで、

仏教が持つ広がりと奥行きをより深く体感できます。

そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

広隆寺での拝観をより豊かにするために

広隆寺は聖徳太子の時代に由来すると伝わる、京都でも屈指の古寺。

国宝20点、重要文化財48点を所蔵する、日本美術史における重要拠点です。

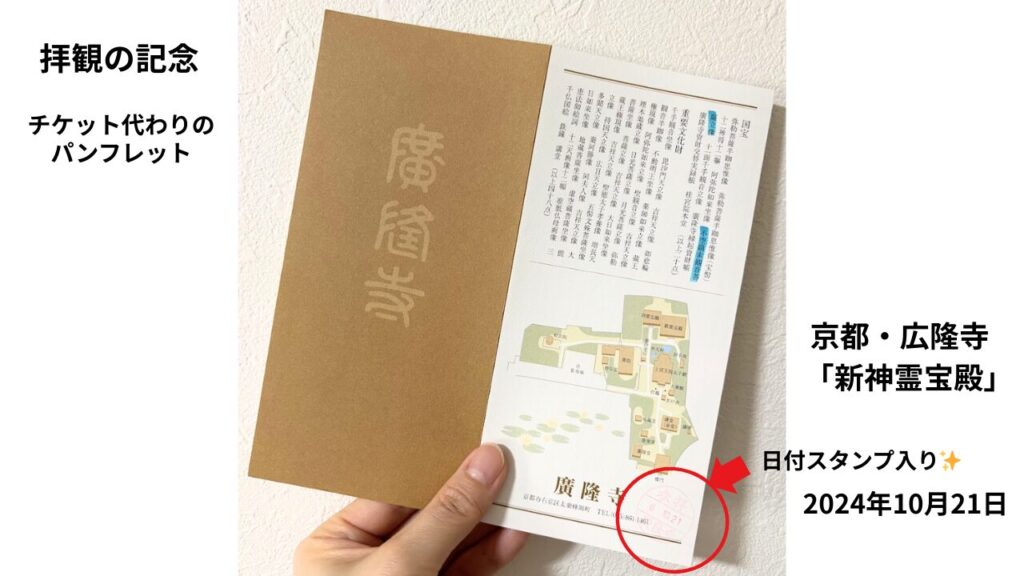

境内奥の新霊宝殿には、二仏をはじめ約50体の仏像が「コ」の字型に並び、

圧倒的な空間を形成しています。

仏像に囲まれるような贅沢な時間の中で、

宝冠弥勒と不空羂索観音の「大きさ」と「表現の違い」を意識して見比べると、

より深い気づきが得られます。

展示替えや特別公開が行われることがあるため、

事前に公式情報の確認をおすすめします。

まとめ

広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像(宝冠弥勒)と不空羂索観音は、

それぞれが未来へのやさしさと今この瞬間の救いを語りかける、

特別な存在でした。

広隆寺の新霊宝殿では、

国宝仏像を間近でじっくり鑑賞できる環境が整っています。

特に不空羂索観音の筋肉の張りや衣の流れは圧巻で、

思わず立ち尽くしてしまうほどの迫力がありました。

太秦の静かな環境で、

古代の仏像が放つ微笑や眼差しと向き合う時間は、

旅の中でも特別な体験となりました😊

京都を訪れる際は、ぜひ広隆寺を旅程に加えて、

この二尊と向き合う時間をつくってみてください。

初心者の方も、仏像に詳しい方も、

ゆっくり見比べることで新しい発見があるはずです。

京都旅行を計画中の方へ。

観光とあわせて宿泊先も探したい方は、こちらもチェックしてみてください。

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

京都・太秦 広隆寺|拝観情報・アクセス

- 住所:京都市右京区太秦蜂岡町32

- 公式サイト:現時点(2025年8月)では存在しないようです。

- 電話番号:075-861-1461(問い合わせ可能)

- 境内:無料/神霊宝殿の拝観料:大人800円(2024年10月時点)

- アクセス:嵐電(京福電鉄)「太秦広隆寺駅」下車すぐ。JR太秦・帷子ノ辻などからもアクセス可。

合わせて読みたい記事

▶︎奈良・中宮寺:広隆寺の弥勒菩薩像とよく比較される『菩薩半跏像』

▶︎奈良・法隆寺の百済観音像:広隆寺の弥勒菩薩像と同じアルカイックスマイルを持つ神秘的な観音像

周辺おすすめスポット

周辺にある観光スポットやおすすめのスポット(太秦エリア)

- 京富:広隆寺の目の前にある食事処↑

- 太秦映画村:時代劇のセットや催しが楽しめる観光施設。家族連れにも人気。

- 嵐山(車・電車でアクセス):渡月橋や竹林など、広隆寺と組み合わせて一日観光に。

- 龍安寺・仁和寺(少し足を伸ばして):石庭や古刹巡りを楽しめます。

弥勒菩薩の前で立ち止まった、あの静かな時間。

京都を想うひとときの続きを、おうちで楽しみたい方へ。

京都で過ごした時間の余韻を、帰宅後も感じてもらえたらと思います。

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

実際に使って良かったものや、おすすめしたいもののみを紹介しています。