はじめに|大覚寺で写経を体験した理由

京都・嵯峨にある大覚寺は、嵯峨御所として平安の雅を残す名刹。今回は仏像を拝観する目的ではなく、初めての写経(写経体験)をするために訪れました。写経は「文字を書く」集中行為を通して心を落ち着ける仏教の修行の一つ。この記事では、大覚寺での写経体験の流れや私が感じたこと、初心者へのアドバイスまでを詳しくレポートします。

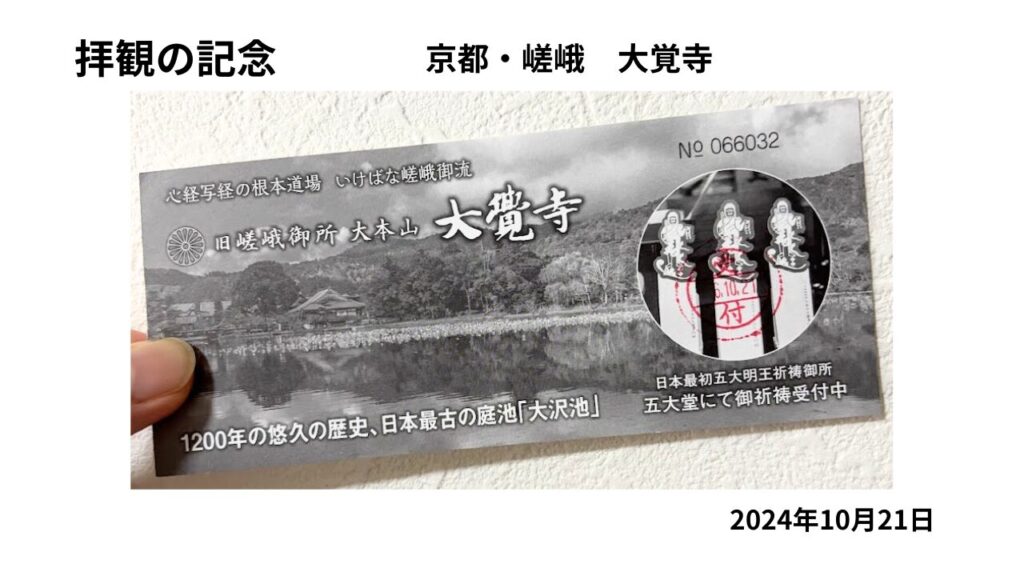

大覚寺(だいかくじ)について

真言宗大覚寺派の大本山で、嵯峨天皇ゆかりの嵯峨御所として知られます。大覚寺は弘法大師空海を宗祖と仰ぎ、般若心経写経の根本道場としても知られています。また、いけばな嵯峨御流(生け花の一派)の総司所(家元)でもあり、境内の大沢池は日本最古の人工の林泉庭園としても名高く四季折々の景観が楽しめる場所です。寺は時代劇の撮影地としても有名です。

大覚寺は嵯峨天皇の離宮を起源とし、皇室と縁の深い真言宗の大本山で、写経や生け花の伝統が根づく由緒ある寺院です。

写経とは?——初めてでも知っておきたい基礎知識

写経は経典(きょうてん)を写す行為で、仏教の修行や供養、自己の内省のために行われます。現代では「心を整える体験」「マインドフルネスに近い時間」として旅行者に人気があり、初心者向けに筆ペンや下書き用紙を用意してくれる寺院も多いです。

私の写経体験レポート(当日の流れ)

受付・説明(約5分)

到着後、寺務所で受付を済ませると、写経の説明がありました。写経の由来や心構え、書き方のポイントを簡潔に聞いてから作業に入ります。大覚寺では初心者向けに見本や書きやすい用具を用意してくれていました。

準備・心の整え(数分)

席に着き、墨や筆ペン(または筆)を整えます。目を閉じて深呼吸を数回。くだけた言い方をすれば「日常から切り替える時間」を作るのが大切です。

写経(実際に書く時間:約30〜60分)

ゆっくりと一文字ずつ丁寧に書いていきます。最初は文字の運筆やスピードに意識がいきますが、慣れてくると「姿勢」や「呼吸」と文字がつながっていく感覚が生まれました。集中することで外の雑念が薄れ、心が静かになっていきます。

奉納・お焼香(オプション)

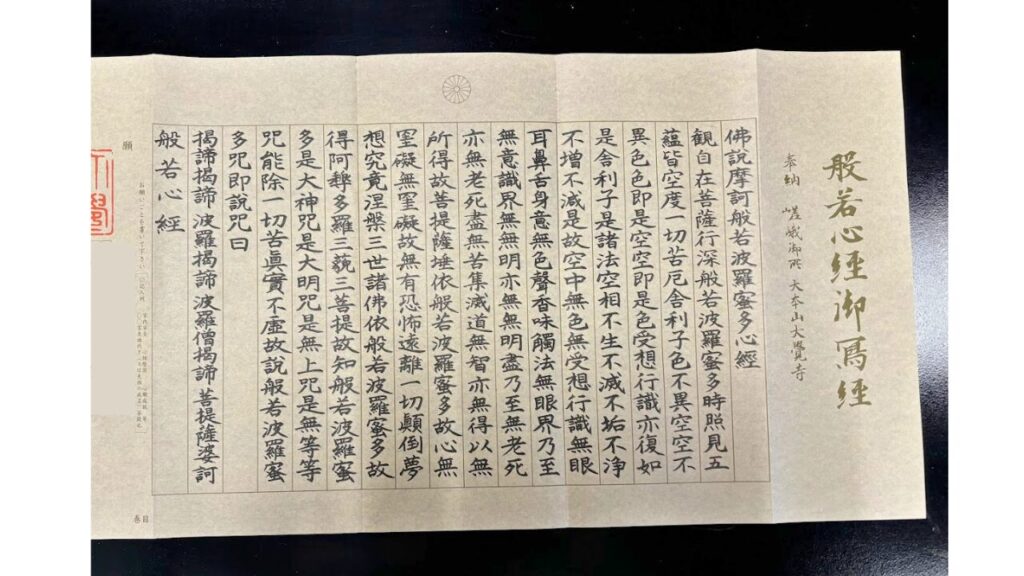

書き終えた写経は所定の用紙に綴り、寺に奉納することができます(奉納を希望しない選択も可能)。希望者は簡単なお焼香や納経の儀式に参加できる場合もあります。

整えた体験談

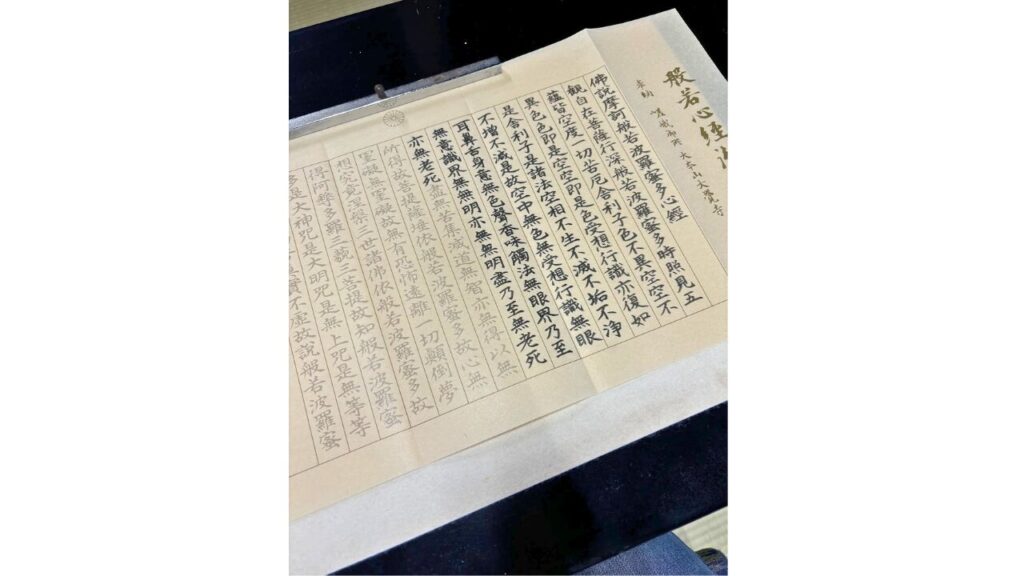

私は「般若心経写経(般若心経全文)」ご奉納料:1,000円の写経体験を行いました。

平安時代に嵯峨天皇さまは、病で苦しむ人々の平癒を祈り般若心経写経をなされました。

心経写経の根本道場である大覚寺ですので、こちらを選びました。

小学生の6年間は書道を習っていたのですが、筆を持つのは約30年ぶりのことでした。久しぶりに筆を手にしたとき、どこか懐かしい感覚がよみがえり、自然と気持ちが落ち着いていきました。

写経は、早い人だと30分ほどで書き終えるそうですが、私は慣れない筆遣いに時間がかかり、気づけば60分以上かけていました。それでも、心を無にして一文字一文字に集中できたことで、書き終えた瞬間には大きな達成感を味わうことができました。

「写経っていいな」と素直に思えた体験であり、これからもこのような特別な環境で写経を続けてみたいと感じました。観光としての京都巡りに、静かな内省の時間が加わるのは新鮮でおすすめです。

写経をして感じたこと——心の変化と気づき

- 文字に集中することで、頭の中の雑音が整理される感覚がある。

- 慌ただしい旅程の中でも「自分だけの静かな時間」を作れる。

- 写経は結果よりも過程が大切。丁寧に書く時間そのものが意味を持つ。

ほっこりエピソード

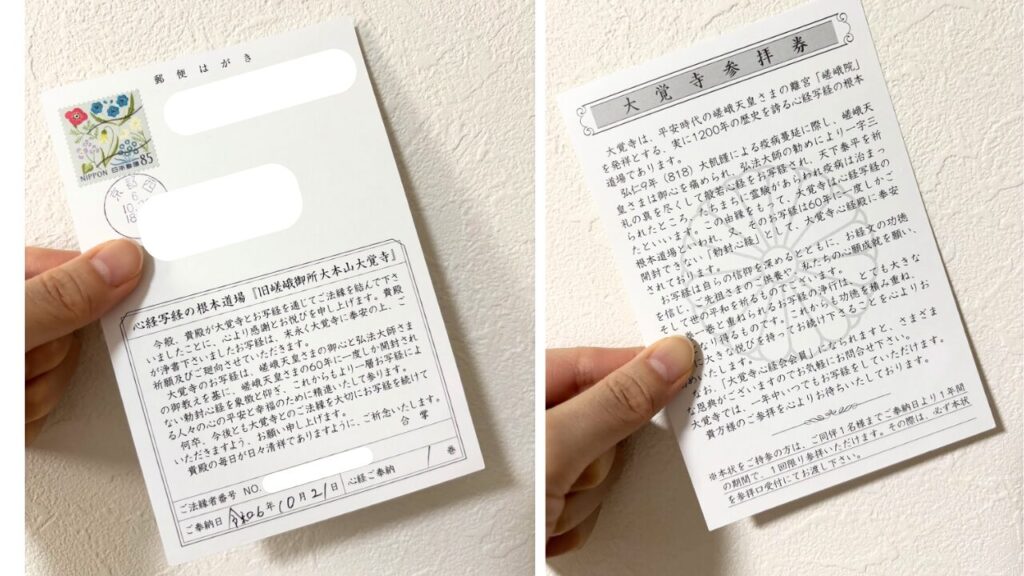

後日、自宅に大覚寺から葉書が届きました。写経を通じてご縁を結べたことを改めて嬉しく感じました。細やかな心遣いに気持ちがほっこりしました😊

初心者向けのコツ(これを知っていると安心)

- 道具は寺が用意してくれる場合が多い:筆ペン・硯セット・下敷きなど。事前に確認すると安心です。(大覚寺では全て用意してくれていました。)

- 書く量を確認する:写経の経文の長さは寺によって異なるので、所要時間を確認しておくとスケジュールが立てやすいです。

- 姿勢と呼吸を意識する:固くならずに、背筋を伸ばしてゆっくり呼吸を繰り返すと集中しやすいです。

- 誤字は気にしない:一文字の間違いを気にしすぎず、心持ちで続けることが大切です。

- 服装:畳の部屋で行う場合もあるので、動きやすく静かに座れる服装がおすすめです。(大覚寺ではテーブルと椅子でした。)

写経参加時の実用情報(大覚寺)

- 体験受付:9時〜15時30分(五大堂にて)

- 料金:施設・体験内容によって変動。一般的に1,000〜3,000円程度( 私は「般若心経写経」1,000円の写経を体験。)

- 所要時間:30分〜60分(写経の量・説明時間により変動)

大覚寺へのアクセス・周辺情報

- 住所:京都市右京区嵯峨大沢町(大沢池のそば)

- 最寄り駅:JR嵯峨嵐山駅・嵐電(京福電鉄)嵐山駅から徒歩またはバスでアクセス可能

- 周辺の見どころ:大沢池、嵯峨野の竹林、天龍寺、嵐山の散策路

※アクセス・体験受付・料金・開館時間は変更されることがあります。事前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

まとめ|写経を旅に取り入れるメリット

大覚寺での写経体験は、観光としての「見る」体験とは違い、自分で手を動かすことで心の内側に働きかける時間でした。初めての方でも気軽に挑戦できるので、京都旅行のスケジュールに「静かなひととき」を一つ加えてみることをおすすめします。

大覚寺からアクセスしやすい主な寺院・神社

大覚寺の周辺には、由緒ある寺院や神社が多数点在しています。嵯峨野・嵐山エリアの散策とあわせて巡るのに最適なスポットをまとめました。

清凉寺(せいりょうじ)(嵯峨釈迦堂)|渡来仏で知られる釈迦如来像が有名な寺院。拝観・御朱印も可能で、立派な山門と趣ある境内が魅力です。

宝筐院(ほうきょういん)|苔庭と紅葉の美しさで知られる臨済宗の寺院。足利義詮や楠木正行ゆかりの名刹です。

天龍寺(てんりゅうじ)|嵐山を代表する禅寺で世界遺産にも指定。広大な庭園と池泉回遊式の名園を有します。

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)|小高い場所に立ち、紅葉や多宝塔、京都市街を望む景観が人気。

化野念仏寺(あだしのねんぶつじ)|西院の河原に由来し、千体の石仏で有名な寺。静かな雰囲気と竹林の参道も魅力です。

これらはすべて大覚寺から徒歩または短時間のバス移動圏にあり、特に紅葉や初夏の青もみじ、寺町・竹林の風情が体験できます。仏像拝観・庭園散策・歴史的背景や伝説など、関心に合わせてルート選択がおすすめです。

🇺🇸 English Summary(英語要約)

At Daikaku-ji Temple in Kyoto, visitors can experience shakyo (sutra copying) in a calm and sacred atmosphere. Even beginners can participate with ease, making it a perfect way to slow down, focus, and reconnect with yourself. Writing sutras with a brush—whether it takes 30 minutes or an hour—brings both mindfulness and a sense of accomplishment. This article shares a first-hand experience of shakyo at Daikaku-ji, along with tips for enjoying this unique cultural and spiritual practice in Kyoto.