京都・南禅寺は、澄んだ空気の中で釈迦如来さまに手を合わせ、

ゆっくりと心を落ち着けられる場所です。

秋が深まる頃には、境内の紅葉がそっと色づき、

三門の楼上からは思わず息をのみたくなる景色が広がります。

南禅院(庭園)は、季節の移ろいを感じさせてくれる癒しの空間。

この記事では、

釈迦如来さまの魅力から三門・南禅院(庭園)の楽しみ方まで、

初めての方にもやさしく案内します。

ゆったり秋の南禅寺を味わいたい方に寄り添う内容です。

京都をゆっくり巡りたい方へ。

宿泊することで、時間に余裕を持って心を整える拝観ができます。

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

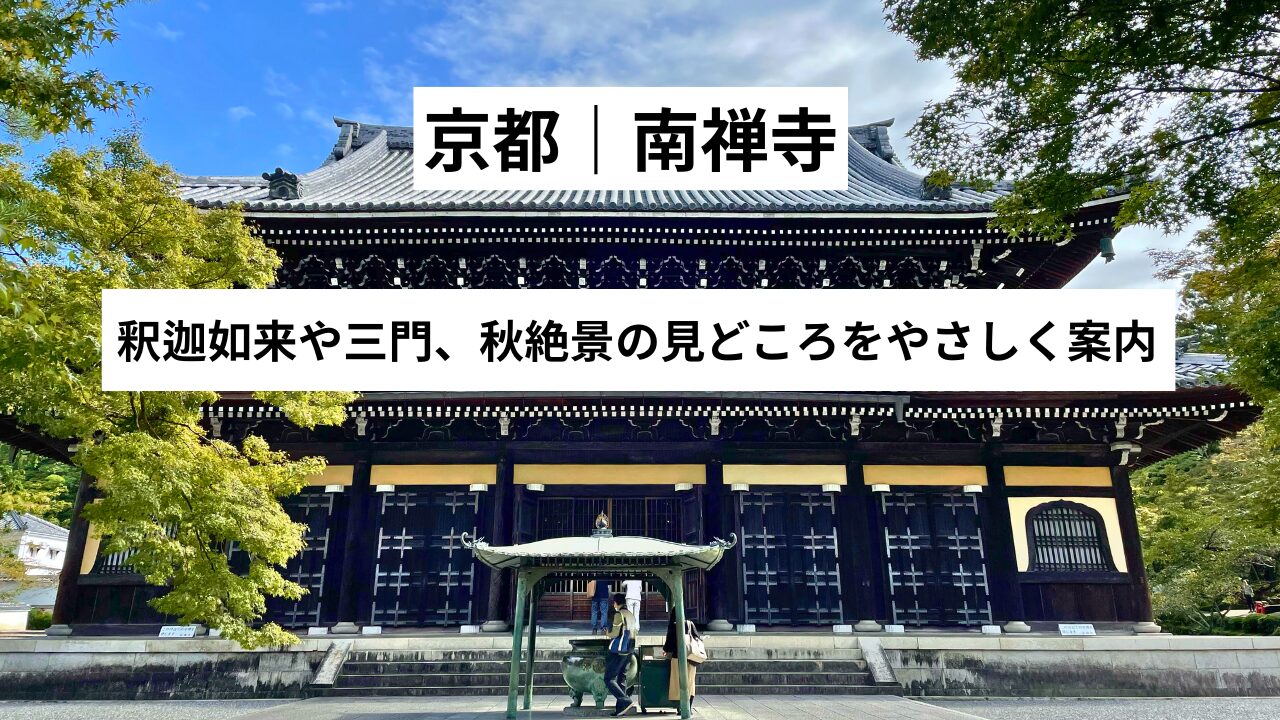

南禅寺の大伽藍(境内)に足を踏み入れて

じゃり…じゃり…と砂利を踏む音だけが響く参道。耳に届くその音に包まれると、不思議と「大好きな京都に帰ってきた」という安堵感が胸いっぱいに広がっていきました。

まず目に飛び込んでくるのは堂々たる三門や法堂の大きさ。その規模に圧倒されながらも、紅葉に彩られた参道を歩いていると、自然と気持ちが整っていきました。大伽藍の中で、季節の移ろいと静けさを感じられるのが、南禅寺ならではの魅力だと思います。

「大伽藍(だいがらん)」とは…寺院の宗教的・建築的な中枢を成す部分で、南禅寺の歴史や格式、禅の教義を象徴する重要な建築群のこと。

法堂(本堂)|釈迦如来坐像と文殊菩薩・普賢菩薩

本尊の配置

- 中央:釈迦如来坐像/しゃかにょらいざぞう

- 右側(向かって左):文殊菩薩/もんじゅぼさつ(獅子に乗る)

- 左側(向かって右):普賢菩薩/ふげんぼさつ(象に乗る)

南禅寺の法堂(本堂)は「外から参拝可能」であり、堂内に入ることはできません。扉越し・柵越しに内部の本尊を拝観する形です。

※2025秋の特別拝観期間(11/16〜11/29)は、通常非公開の「法堂」内を特別公開していました 。拝観料:高校生以上500円(小中学生は無料)

法堂に安置されているのは、本尊「釈迦如来坐像」。その両脇には「文殊菩薩」と「普賢菩薩」が祀られています。

正面に座す釈迦如来は、どっしりとした安定感と穏やかな眼差しをたたえ、ただ静かにこちらを見守ってくれているようでした。右の文殊菩薩は知恵を象徴し、左の普賢菩薩は行を象徴するといわれます。その三尊が並ぶ姿を前にすると、「学び、そして実践することの大切さ」を自然と感じさせられます。

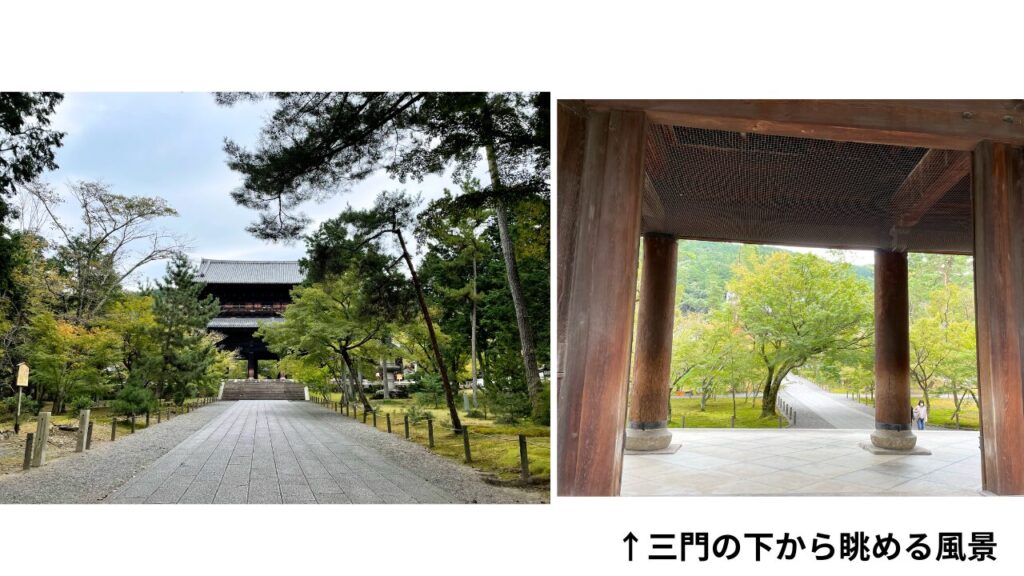

三門の楼上へ|仏像参拝

- 本尊の 宝冠(ほうかん)釈迦如来坐像(仏師・左京等作)

三門楼上の内陣正面に祀られている中心仏像です。 - 脇侍仏像としての 月蓋長者(がっがいちょうじゃ)、善財童子(ぜんざいどうじ)

宝冠釈迦如来の左右に配置されています。 - 十六羅漢像

月蓋長者・善財童子の両側に十六羅漢が左右に並びます。 - 歴史的人物像として、本光国師、徳川家康、藤堂高虎の像と一門の重臣の位牌も併設されています。

- 楼上の柱や天井には狩野探幽・土佐徳悦による極彩色の鳳凰・天人の絵も描かれています。

【参拝方法】

有料ですが、常時登楼可能(年末(12月28日~31日)は休み)

三門受付で拝観料 → 靴を脱ぎ、階段で楼上へ → 内陣の仏像を参拝

上からの眺望が絶景です!

歌舞伎の名台詞「絶景かな」で有名な三門

南禅寺の三門は江戸時代に再建された禅宗様の美しい建築で、歌舞伎の名セリフ「絶景かな、絶景かな」で有名な絶景スポットです。

歌舞伎『楼門五三桐(さんもん ごさんのきり)』の名セリフで、南禅寺の三門の楼上で石川五右衛門が「絶景かな、絶景かな」と叫びました。

このセリフは、豪華な南禅寺三門の上から満開の桜や周囲の絶景を見渡した五右衛門の感嘆の言葉で、歌舞伎の中でも非常に有名なフレーズとなっています。演目全体は約15分ほどの短いもので、見得や大道具の豪華さで観客を魅了します。

まとめると「絶景かな、絶景かな」は五右衛門の豪快な性格と南禅寺三門の壮麗さを象徴する名台詞で、京都の歌舞伎や文化における名シーンとして知られています。

京都・東福寺の三門の時と同様、楼上は風も心地よく、紅葉も境内もよく見えてとても美しかったです✨人混みが苦手な私ですが、この楼上ではゆっくりと美しい景色を見ることができました。まさしく「絶景かな、絶景かな」でした😊

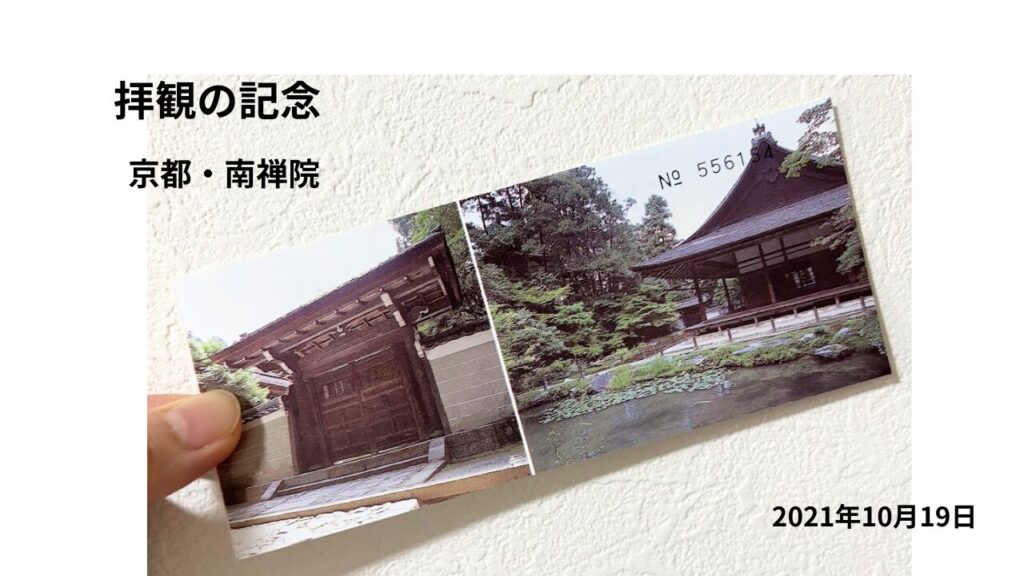

南禅院(庭園)|紅葉に彩られる庭園の美しさ

京都・南禅寺境内にある別院で、もともとは亀山天皇の離宮跡に建てられた歴史的な場所です。

禅林寺殿の遺跡であり、鎌倉時代末期の代表的な池泉回遊式庭園を今に伝える静謐で幽玄な庭園があります。

南禅院の拝観情報

詳しい情報は▶︎公式サイトにてご確認ください。

境内を囲む庭園は、まさに紅葉の絶景。池に映り込む赤や黄色の葉は、ただ眺めているだけで心が洗われていくようでした。

私はしばらくぼんやりと景色を眺めていたのですが、その静けさの中で「またここに帰ってきたい」と思わせてくれる時間が流れていました。紅葉の美しさと御仏像の存在感がひとつに溶け合って、忘れられない旅の記憶となりました。

紅葉と仏像の調和を楽しむ

南禅寺は紅葉の名所としても名高く、特に法堂の周辺や水路閣の近くでは赤や黄色の彩りが境内を包み込みます。堂宇の白壁や木々の緑とのコントラストが美しく、歩いているだけで心が解きほぐされていくようでした。

私はしばらく立ち止まり、釈迦如来のお姿を思い出しながら紅葉を眺めていました。仏像と自然、その両方に癒されるひとときは、まさに南禅寺ならではの体験です。

紅葉シーズンは特に混雑するため、早朝や平日の拝観がおすすめです。

京都旅行を計画中の方へ。

宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。

→楽天トラベル(京都)

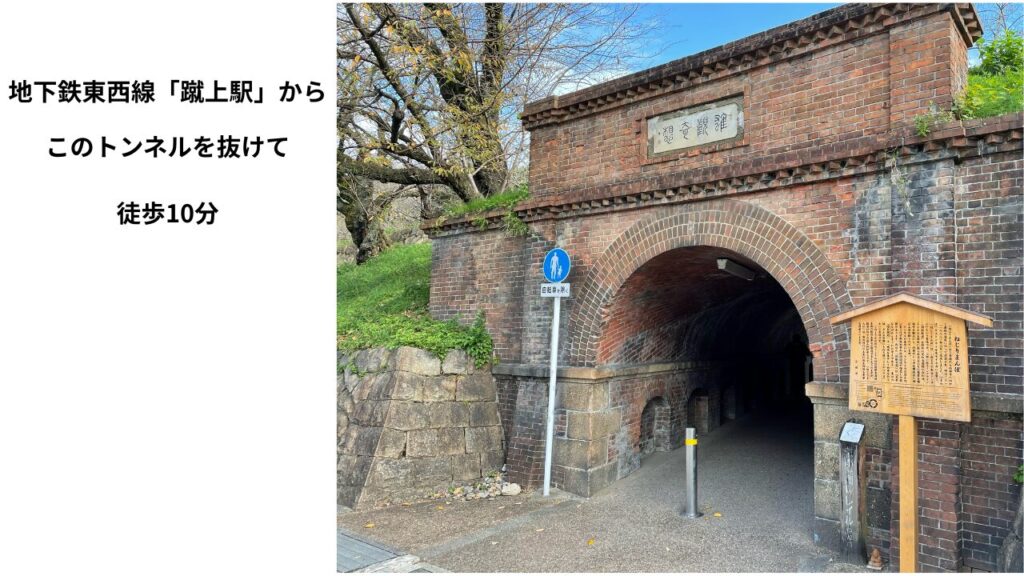

京都・南禅寺|基本情報とアクセス

- 所在地:京都市左京区南禅寺福地町

- 拝観時間:8:40〜17:00(12〜2月は16:30まで)

- ▶︎南禅寺公式サイト ※詳しい情報・最新情報は公式サイトにてご確認ください

- アクセス:地下鉄東西線「蹴上駅」より徒歩約10分

まとめ|釈迦如来と紅葉が心に残る時間

南禅寺といえば紅葉や水路閣の景観で知られる観光の定番スポットですが、その奥にある南禅院はまるで隠れ家のような存在でした。秋に彩られる庭園の静けさ。日常を忘れさせてくれる深い時間を与えてくれました。

また、南禅寺法堂の釈迦如来と脇侍の文殊・普賢菩薩や、山門楼上の御仏像に出会えたことは、私にとって大きな発見でした。静かに座す釈迦如来の眼差しと、庭を染める紅葉の鮮やかさ。その両方が響き合い、心を澄ませてくれるような旅の記憶となりました。

「仏像に会いに行く旅」をしながら、同時に紅葉の美しさにも癒されたい方に、ぜひおすすめしたい場所です。

周辺おすすめ神社仏閣スポット

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

🇺🇸 English Summary(英語要約)

At Kyoto’s Nanzen-ji Temple, autumn brings not only breathtaking colors but also a rare chance to enter the Hattō (Dharma Hall) during special openings. Inside, visitors can encounter the seated Shakyamuni Buddha, flanked by Manjushri (wisdom) and Samantabhadra (practice).

Sitting before these statues, I felt a deep sense of calm, as if the Buddha’s steady gaze was gently grounding me. Outside, the temple grounds glowed with vibrant red and golden leaves, creating a serene harmony between sacred space and nature.

Unlike the bustling gardens and the famous aqueduct nearby, the Hattō offers a quieter, more contemplative atmosphere—perfect for travelers who wish to connect with both Buddhist art and Kyoto’s seasonal beauty in a single visit.

→京都駅/烏丸駅周辺、早い、手軽、着崩れないで安心の着物レンタルなら夢館-ゆめやかた-

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。