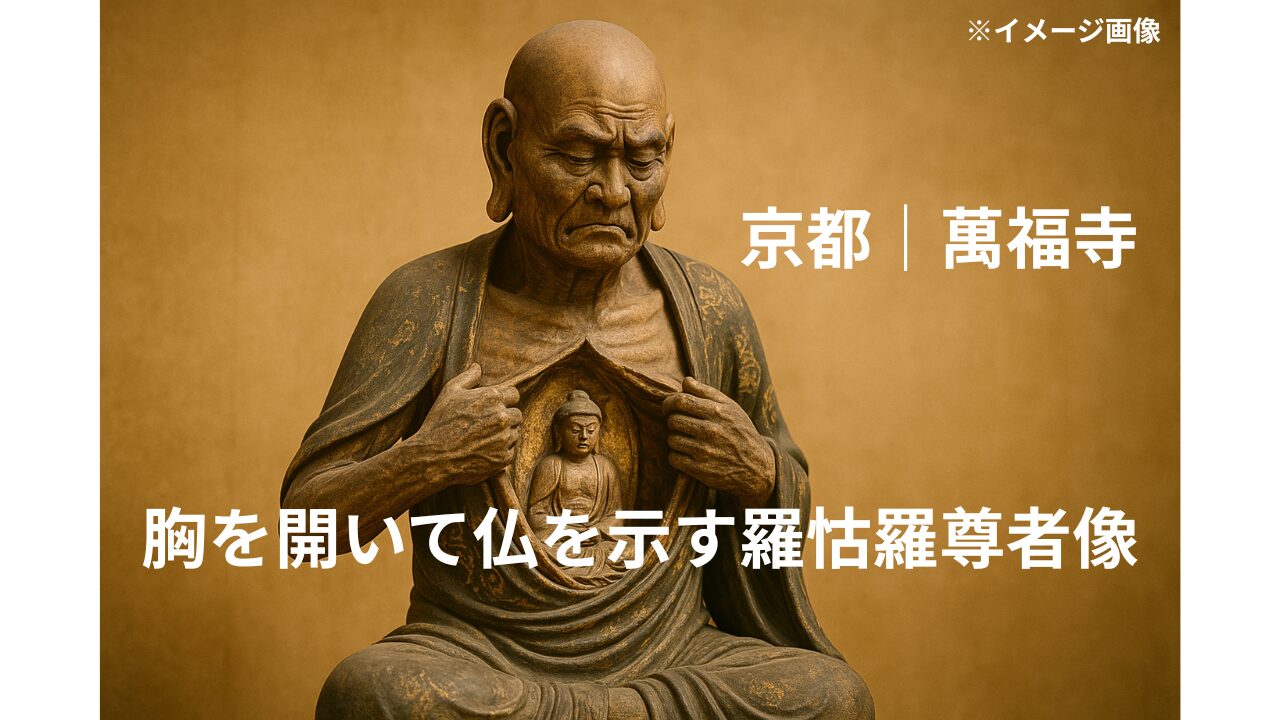

一度見たら忘れられない仏像「羅怙羅尊者像(らごら そんじゃ ぞう)」

仏像好きの間ではよく知られている名作です。

私はこれまでに、

✔︎ 宇治の黄檗山(おうばくさん)萬福寺(まんぷくじ)

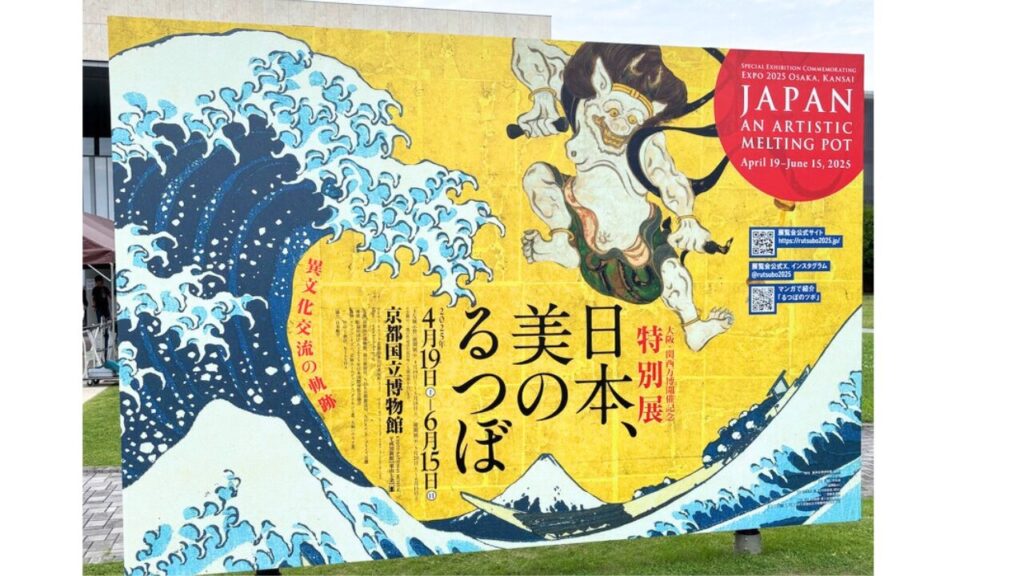

✔︎ 京都国立博物館の「日本・美のるつぼ」展

で、2度お会いしました。

初めて見たときの衝撃は強烈で、「え?どういうこと?」と足が止まりました。

しかし、羅怙羅尊者という人物の背景や、像に込められた意味を知ると、

この独特の表現にも深い理由があることがわかります。

この記事では、その魅力と鑑賞ポイントを

仏像初心者でも分かりやすく解説します。

京都をゆっくり巡りたい方へ。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。

羅怙羅尊者像とは?|萬福寺に伝わる十八羅漢像のひとつ

羅怙羅尊者像は、

京都府 宇治市の黄檗山 萬福寺(おうばくさん まんぷくじ)に伝わる

「十八羅漢(じゅうはちらかん)」の1体です。

萬福寺は中国から伝わった黄檗宗のお寺で、

この像は 中国仏教美術の雰囲気を色濃く残す珍しい仏像 としても知られています。

造形の特徴|胸を開き、中に仏(釈迦)を見せる姿

最も大きな特徴は、

尊者が自分の胸(腹部)を両手で開き、その中にお釈迦さまの顔を見せていること。

文字だけ聞くと少し衝撃的に思えますが、

実際の像はとても品格があり、写実性と芸術性の高さに圧倒されます。

- 大きな耳環(じかん)

- 繊細な文様の彩色

- 水晶を使った瞳の表現

など、細部まで丁寧に作られており、

グロテスクさよりも神秘性の方が強く印象に残ります。

表現の意図|「心の中に仏がいる」という禅の教え

胸を開いて仏を見せる姿は、

「人は誰でも心の中に仏性(ぶっしょう)を持っている」

という仏教の核心を表したもの。

禅宗では、とくに “内側にある本質を見る” ことを重視します。

羅怙羅尊者像は、その思想をとても分かりやすく形にした、

象徴的な仏像です。

誰がつくったの?|中国から招かれた仏師・范道生(はんどうせい)

この像を制作したのは、明清時代の仏師・范道生(はんどうせい)。

- 時代:江戸時代前期(1664年)

- 来日目的:萬福寺の仏像制作のため

- 日本滞在:約1年

- 制作した仏像:約27体とも言われる

范道生の作品は、当時の日本仏像とは異なる迫力とリアリティがあり、

萬福寺の仏像群は日本美術史の中でも特に重要とされています。

技法と素材|中国伝統の「乾漆(かんしつ)造」

范道生は、**乾漆造(かんしつぞう)**という中国伝統の技法を用いて制作しました。

▷ 乾漆造とは?

- 木芯となる骨組みに布を貼り、

- その上から漆を何度も塗り重ねる

という、手間と技術が必要な方法。

日本では平安時代以降ほとんど使われなくなりましたが、

范道生によって再び息を吹き返した技法でもあります。

羅怙羅(らごら)とは?|釈迦の実子であり、修行者の一人

羅怙羅は、

お釈迦さまが王子だった時代に生まれた実の子ども です。

名前には「妨げ」「束縛」という意味がありますが、

それは父の出家時に生まれたため。

しかし実際は、父を慕い、幼い頃から修行に励んだとされ、

十八羅漢の一人として尊敬される人物 となりました。

像に感じられる「けなげさ」「心の奥にある想い」は、

この背景を知ることでより深まります。

十八羅漢像とは|悟りを開いた聖者たちの姿

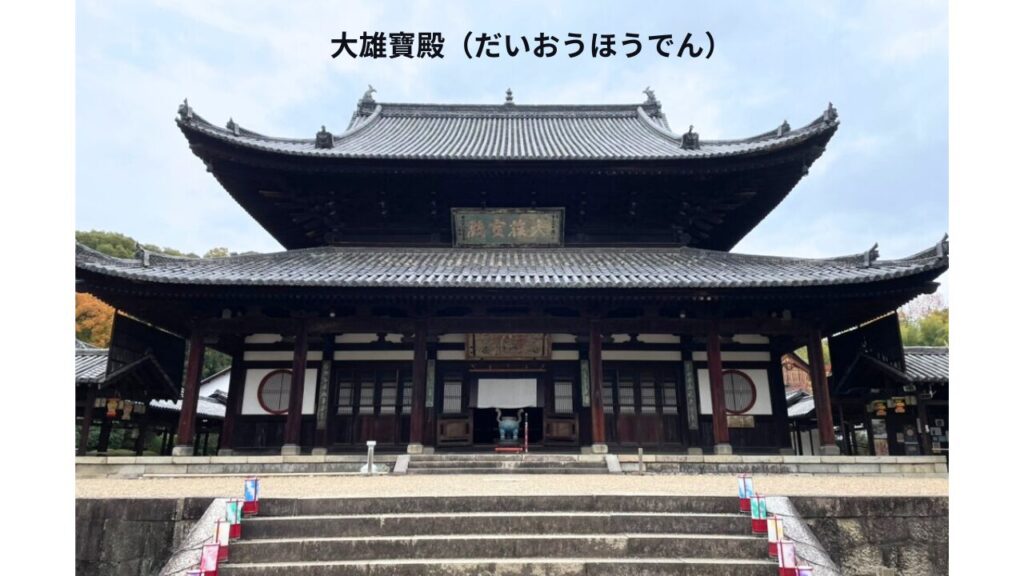

萬福寺の大雄宝殿(だいおうほうでん)には、

18体の羅漢像がずらりと並んでいます。

- 体つきは力強く

- 表情も個性的

- 明清時代の中国仏教美術の様式を忠実に再現

日本の仏像ではなかなか見られない雰囲気で、

異国情緒に満ちた空間が広がります。

羅怙羅尊者像は、その中でも特に表現がユニークで人気が高い1体です。

鑑賞ポイント(初心者向け)

① 胸の中の「小さな釈迦」

心の中の仏性を表す、禅宗ならではの象徴表現。

② 顔の表情や水晶の瞳

生きているような目の輝きに注目です。

③ 彩色の美しさ

金泥や文様の細かさは、近くで見るほど圧巻。

④ 他の羅漢像との違い

萬福寺の十八羅漢は全体的に個性的。“並び”で見るとより深く味わえます。

まとめ|背景を知ると、もっと心に響く仏像

京都国立博物館の特別展でも、羅怙羅尊者像はフォトスポットとして人気でした。

胸を開いて内なる仏を示すという表現は衝撃的ですが、

「自分の中にこそ仏がいる」

という禅の教えを、とてもわかりやすく伝えてくれます。

釈迦の実子であり、名前に「妨げ」の意味を持ちながらも、

父のあとを追って修行の道を選んだ羅怙羅の人生を思うと、

そんな彼が「自分の胸の中に仏がいる」と示す姿は、

禅の本質を表しつつも、深い信心とけなげさが伝わってくるようです。

このような背景を知ると、羅怙羅尊者の思い、

そしてこの像が持つ “静かな強さ” をより深く感じられます。

羅怙羅尊者像は、奈良・宇治の萬福寺に安置されております🙏✨

ぜひ現地で見ていただきたいです。

京都市内での宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

※本記事内の写真はすべて筆者が撮影したものです。

萬福寺の基本情報

- 寺名:黄檗山 萬福寺(おうばくざん まんぷくじ)

- 住所:〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄三番割34

- 公式HP:https://www.obakusan.or.jp/

- 拝観情報:羅怙羅尊者像は「大雄宝殿」に安置されています。

→京都駅/烏丸駅周辺、早い、手軽、着崩れないで安心の着物レンタルなら夢館-ゆめやかた-

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。