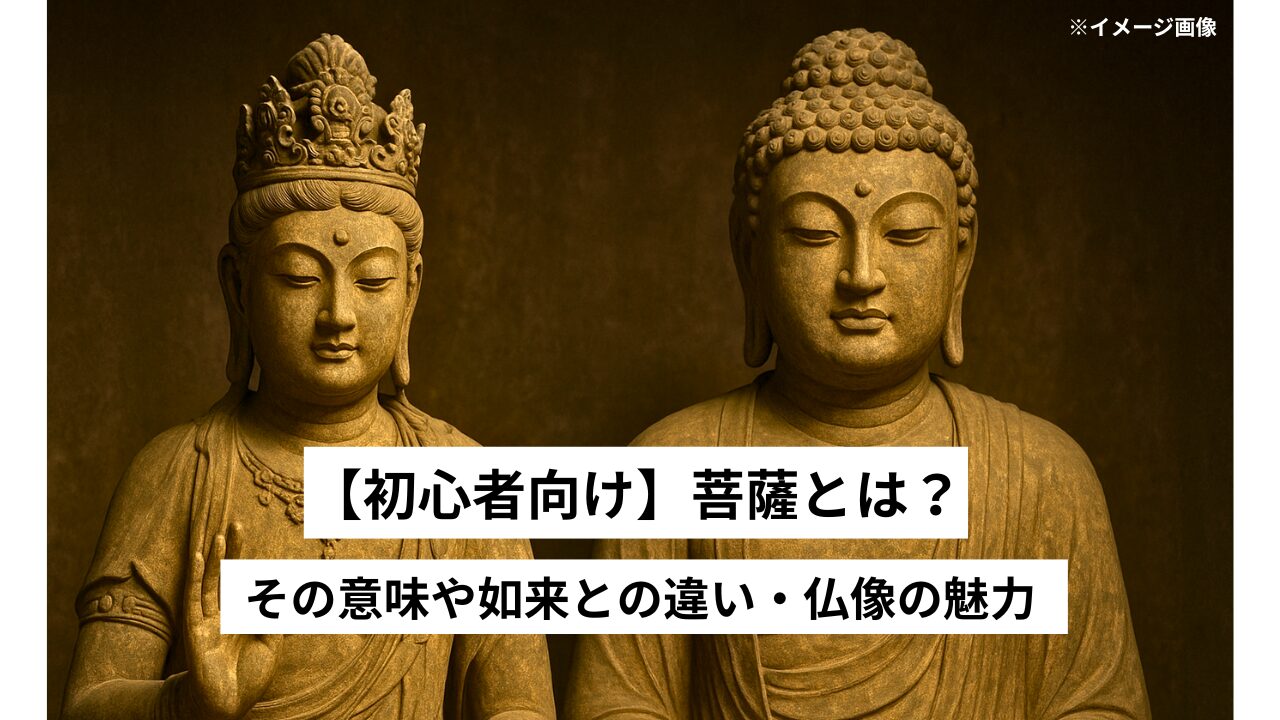

菩薩とは、悟りをめざしながらも、

私たちのために歩みを止めず救い続けてくれる存在です。

一方の如来は、すでに悟りを開いた「完成した仏さま」。

簡単にまとめると、

- 菩薩=悟りの途中で、人々を助け続ける存在(慈悲の象徴)

- 如来=悟りを完成させた存在(仏教の到達点)

この違いを知ると、仏像の見え方がぐっと変わります。

菩薩像が華やかで優しい表情をしているのは、

私たちの近くに寄り添ってくれる存在として表されたためです。

この記事では、初心者の方にも分かりやすく、

・菩薩の意味

・特徴

・如来との違い

・京都や奈良で会える代表的な菩薩像

・仏像の鑑賞ポイント

をやさしく紹介します。

菩薩とは?|意味は「悟りを求めながら人々を救う存在」

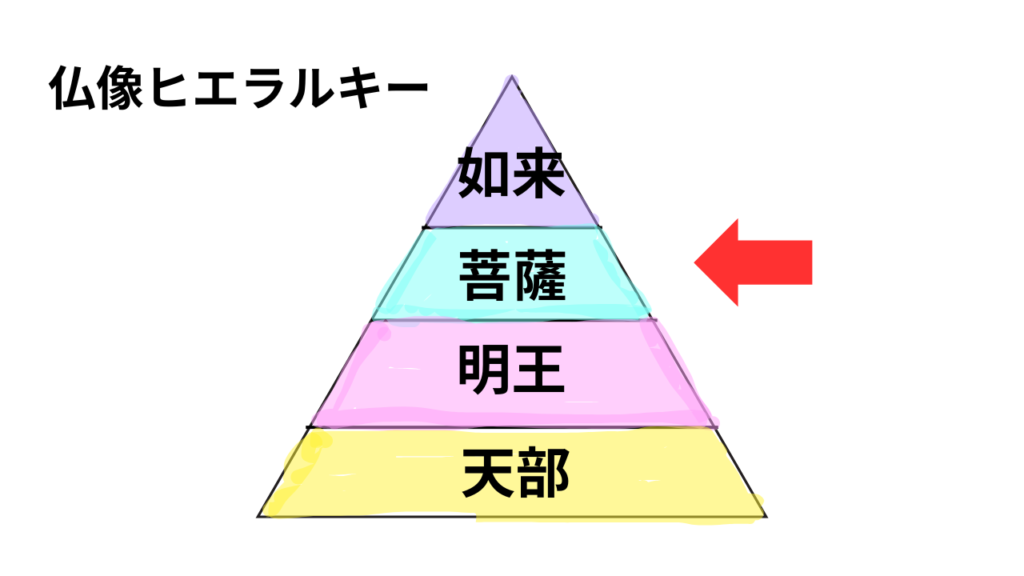

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

菩薩(ぼさつ)は、サンスクリット語の「ボーディサットヴァ」の訳で、

悟り(仏の智慧)を求めながら、同時にすべての人を救おうとする存在

のことです。

「自分だけが悟ればいい」という考えではなく、

困っている人・迷っている人に寄り添い、

救うために働くのが菩薩の大きな役割です。

そのため仏像としても、

優しい表情・華やかな装飾・しなやかな体のラインが特徴です。

菩薩の特徴

- 慈悲深く、衆生を我が子のように慈しむ

- 智慧を備え、現実と幻想を見極める

- 色んな手段を使って人々を救済する

- 布施(惜しみなく与える心)を実践する

- 忍耐を持ち、他者の歩みに寄り添う

- 持戒(=戒律を守る)に忠実で規律を守る

- 勇気をもって困難に立ち向かう

歴史的には、釈迦(お釈迦さま)も悟りを開く前は

「菩薩」と呼ばれていました。

つまり仏になる前の修行者としての姿を意味します。

菩薩と如来の違い|ひと目で分かる比較表

如来は成仏しているため生まれ変わることはありませんが、

菩薩はまだ生死や輪廻から解脱していない段階にあり、

生まれ変わりを繰り返しながら修行と救済活動を続けています。

| 如来(にょらい) | 菩薩(ぼさつ) |

|---|---|

| 悟りを開いた完成形 | 悟りを目指し、人々を助け続ける存在 |

| 簡素で落ち着いた姿 | 冠・装飾品を身につけた華やかな姿 |

| 例:釈迦如来、大日如来 | 例:観音菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩 |

| 真理を説き導く | 他者の救済のために活動 |

| 生死:解脱し輪廻から外れている | 生死:輪廻の中にいる |

如来=ゴールに到達した存在、菩薩=道の途中で助けてくれる存在。

この関係性を知っておくと、仏像巡りがさらに楽しくなります。

なぜ菩薩像は美しいのか?|装飾の意味

菩薩像には、冠・首飾り・腕輪・天衣など、華やかな装飾が多く見られます。

これは、「悟りに向かう途中=私たちの世界に近い存在」

であることを表しています。

優しいまなざし、流れるような体の線、

柔らかな雰囲気は、菩薩特有の魅力です。

代表的な菩薩|知っておきたい4つの存在

観音菩薩(かんのんぼさつ)

人々の苦しみを聞き取り、救ってくれる「慈悲の菩薩」。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)

未来に悟りを開き、私たちを救うとされる「未来仏」。

地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

子ども、旅人、亡くなった人を守り、あらゆる苦しみから救う存在。

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

知恵をつかさどり、「文殊の知恵」で有名。

菩薩像の鑑賞ポイント

如来像と比べて衣装や装身具がとても華やかです。

冠やネックレス、豪華な衣装をまとった姿は、

悟りを開く前の王子としての姿を表現しています。

- 優しい表情 … 目元の柔らかさに注目

- 華やかな装飾 … 冠・ネックレス・天衣の美しさ

- しなやかな体のライン … 菩薩らしい柔らかさ

- ポーズの意味 … 来迎印・与願印などに込められた祈り

代表的な菩薩像|京都・奈良で会える有名な仏像たち

菩薩と一口にいっても、そのお姿や表情、信仰のされ方はさまざまです。

私のおすすめの有名な菩薩像をご紹介します。

実際に訪れて対面すると、

写真では伝わらない魅力や存在感に圧倒されると思います🙏✨

京都・広隆寺|弥勒菩薩半跏思惟像

日本最古級の仏像で、片脚を組んで静かに思索する姿が印象的です。

微笑みを湛えた表情には、見る人の心を穏やかにする力があります。

奈良・中宮寺|菩薩半跏像(伝如意輪観音)

優美な半跏思惟の姿で知られ、飛鳥時代の仏像美術を代表する傑作です。

柔らかな曲線と静けさが調和した佇まいが魅力です。

▶︎中宮寺|菩薩半跏像(伝如意輪観音)について詳しい記事はこちら

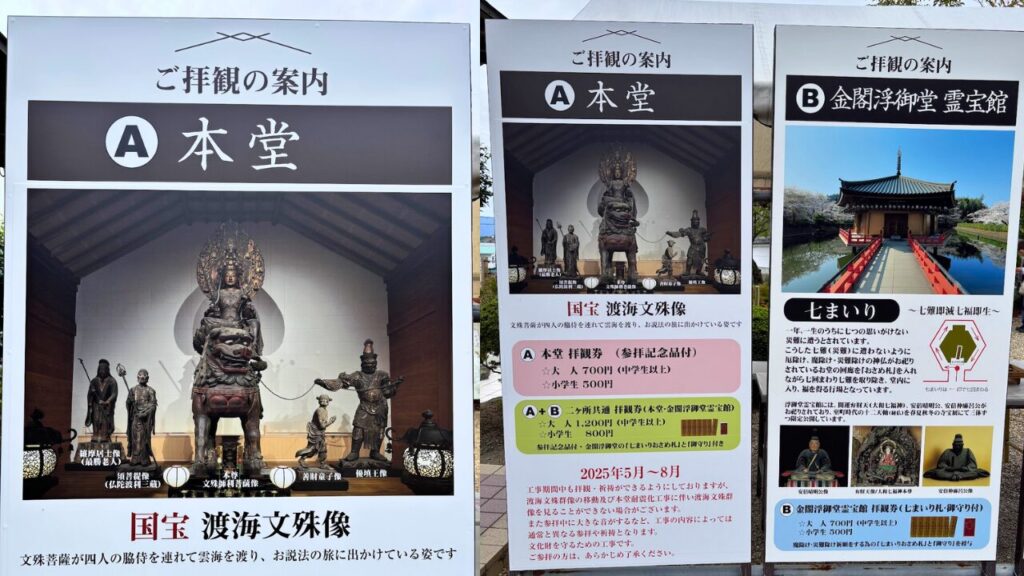

奈良・安倍文殊院|騎獅文殊菩薩像

獅子(しし)に乗る文殊菩薩とその脇侍たちの豪華な構成が特徴で、

堂内全体に物語性を感じさせます。

国宝に指定されています。

奈良・法隆寺|地蔵菩薩立像

優しい表情で人々の苦しみを救うとされる地蔵菩薩の代表的な像。

古代から多くの人々の信仰を集めてきました。

京都・三十三間堂|千手観音坐像

1,000体の千手観音立像とともに安置される本尊の千手観音坐像は、

圧倒的なスケールと美しさで訪れる人を魅了します。

どの菩薩さまも、それぞれの時代背景や信仰のかたちを映し出しており、

鑑賞するだけでも心が整うような体験が得られるはずです。

ぜひ、あなた自身の感性で「お気に入りの菩薩」を見つけてみてください。

まとめ|菩薩は“やさしさと慈悲の象徴”

菩薩とは、悟りを目指しながら、

私たちのために手を差し伸べてくれる存在です。

如来との違いを知ることで、仏像の見方がより深く、より楽しくなります。

京都や奈良には、多くの魅力的な菩薩像が残されています。

ぜひ実際に会いに行き、そのやさしさを感じてみてください。

京都・奈良観光や仏像巡りを計画中の方へ。

菩薩像は、京都や奈良を中心に点在しています。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

→奈良エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

仏像をもっと知りたい方へ|「仏像」関連記事

▶︎ 【初心者向け】如来・菩薩・明王・天部|見分け方・特徴・意味を解説

▶︎ 【初心者向け】如来とは?釈迦如来・薬師如来・阿弥陀如来・大日如来の違い

▶︎ 【初心者向け】明王とは?特徴や意味、不動明王・五大明王の魅力

▶︎ 【初心者向け】天部とは?種類・役割・代表的な神々をやさしく解説

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものなのです。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。