興福寺で阿修羅像を見に行ったはずなのに、

心を奪われたのは別の仏像。

──それが「五部浄像(ごぶ じょうぞう)」でした。

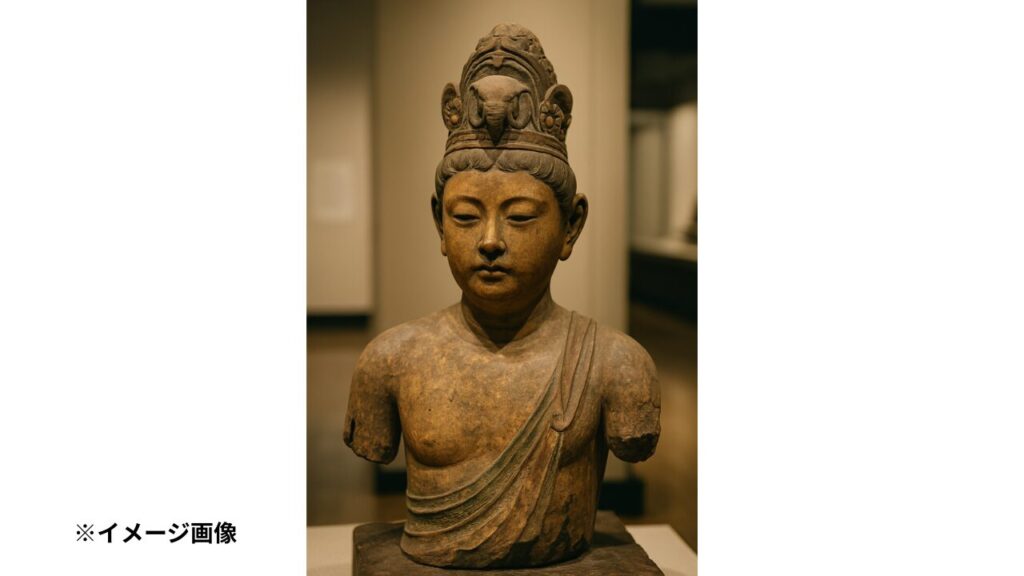

少年のような姿なのに、まっすぐ前を見つめる強い眼差し。

胸から下は失われているのに、不思議と存在感が圧倒的。

本記事では、

五部浄像の特徴・意味・技法を

初心者にも分かりやすくまとめ、

興福寺での鑑賞ポイントや

実際に訪れる方法まで丁寧に解説します。

はじめに|心をつかまれた「五部浄像」との出会い

阿修羅像を見たくて訪れた興福寺(国宝館)。

しかし、展示室の奥のガラスケースの中で静かに佇む一体の仏像に、

思わず足が止まりました。

それが、上半身だけの少年のような姿をした

「五部浄像(ごぶ じょうぞう)」です。

象の冠をかぶり、まっすぐ前を見つめるその姿には、

言葉で説明しきれない力強さと儚さがあり、強く心を惹きつけられました。

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

まず基礎を押さえたい方はこちらをお読みください。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

興福寺の「五部浄像」とは?(初心者にもわかりやすく)

五部浄像は奈良時代につくられた国宝の仏像で、

「八部衆(はちぶしゅう)」という8体の守護神のうちの1体です。

上半身しか残っていませんが、健康的な頬、柔らかな表情、

真っすぐな眼差しなど、どこか少年らしい清らかな雰囲気が魅力です。

- 像高:約50cm(上半身のみ)

- 技法:脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)・彩色

- 展示:興福寺・国宝館で常設公開

五部浄像が表す存在

※五部浄像は、色界最上位「浄居天」に住む五人の聖者を

一体で表現したものとされ、仏教の陀羅尼を守護する重要な存在です。

象の冠は、高い地位と霊的な力をもつ存在であることを表しています。

脱活乾漆造とは?(初心者向けにやさしく解説)

脱活乾漆造(だっかつ かんしつぞう)は、

奈良時代に多く使われた高級な仏像づくりの技法です。

木組みで形をつくり、麻布を貼り、漆と木くずを混ぜた粘土状の素材

「木屎漆(こくそ うるし)」を盛り付けて造られます。

内部は空洞なので、軽くて繊細な表現ができるのが特徴です。

五部浄像の柔らかな頬や、光沢を感じる彩色は、

この技法ならではの美しさです。

少年のような姿に込められた意味

五部浄像は「少年のような姿」で表現されますが、

それには理由があります。

- 清らかさ・純粋さを象徴

- 若い聖者としての役割

- 高い悟りを得た存在であることの象徴

特に、まっすぐ前を見つめる瞳には、覚悟や静かな強さが宿り、

胸から下が失われている姿にもどこか儚さが漂っています。

五部浄像は写真で見るより、実際に会ったときの印象が何倍も強い仏像でした。

大きさ、色、表情、雰囲気

──すべてが「実物じゃないと伝わらない」魅力にあふれていました。

五部浄像が安置されている興福寺(国宝館)は、奈良公園の一角にあります。

初めて訪れる方は、事前に行き方を確認しておくと安心です。

▶︎ 興福寺へのアクセス方法はこちら

五部浄の位置づけ|八部衆の中での役割

八部衆(はちぶしゅう)とは、仏法を守る8体の守護神グループのことです。

興福寺の八部衆像は奈良時代に造られ、国宝に指定されています。

その中で五部浄は、象の冠をかぶり「リーダー格」とされる存在。

清らかで気高い姿が印象的です。

興福寺の八部衆(国宝)

- ★ 五部浄(ごぶじょう)/天に相当、象の冠をかぶる少年姿でリーダー格

- 沙羯羅(さから)/龍に相当、頭に蛇を巻く少年の姿

- 鳩槃荼(くばんだ)/夜叉に相当。口を開け逆立った髪を持つ

- 乾闥婆(けんだつば)/獅子の冠をかぶり目を閉じている

- 阿修羅(あしゅら)/三面六臂・武装せず、改心した戦闘神

- 迦楼羅(かるら)/鳥の頭を持つ人間姿、ガルーダの化身

- 緊那羅(きんなら)/一本の角と三眼を持ち人間の姿

- 畢婆迦羅(ひばから)/大蛇神、唯一髭を蓄えた壮年姿

八部衆像は武装しているものが多いですが、阿修羅像だけは武装しておらず、

その怒りの表情も抑えられており、改心や悔い改めの姿とも解釈されています。

これらの八部衆は元来古代インドの神々ですが、

仏教の護法善神としての役割を与えられています。

特に阿修羅像は人気が高く、五部浄像と合わせて必見です。

▶︎【興福寺】阿修羅像|見どころと魅力をやさしく解説|奈良の国宝仏像

八部衆は、「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類の中の天部になります。

天部とは何か、どんな仏像がいるのかを知りたい方は

▶︎ 天部とは?仏教の守護神の種類と特徴 もあわせてご覧ください。

興福寺で実際に会うには?|アクセスガイド

五部浄像に会える場所は、奈良県の「興福寺(国宝館)」です。

阿修羅像をはじめ八部衆像の国宝がそろい、仏像好きにはたまらない空間。

奈良公園や東大寺からも近く、観光と合わせて訪れやすい立地です。

興福寺 国宝館|基本情報

- 所在地:奈良県奈良市登大路町48

- 開館時間:9:00〜17:00(最終入館16:45)

- 休館日:年中無休(臨時休館あり)

※最新情報は必ず ▶︎公式サイトをご確認ください。

アクセス(公共交通)

近鉄奈良駅から徒歩5〜10分、JR奈良駅から徒歩15分。

どちらからでもアクセス良好です。

- JR奈良駅 → 徒歩15分 or バスで「県庁前」下車 徒歩2分

- 近鉄奈良駅 → 東改札から徒歩5〜10分

まとめ|実物との出会いがくれる感動

本やネットで見るのと、実際に自分の目で見るのとでは、

良い意味でギャップを感じることがあります。

たとえば、サイズ感(思ったより大きかった、小さかった)や

色彩(写真よりも鮮やかだった、印象が違った)、

そして心の感じ方(予想以上に感動した)など、

画面越しでは伝わらない魅力がたくさんあります。

そして、目的以外の仏像に心を奪われることも、仏像巡りの楽しさのひとつ。

今回、阿修羅像よりも五部浄像に惹かれたように、

思いがけない出会いが旅をより特別なものにしてくれます。

こうした感動があるからこそ、また実際に寺院を訪れたくなるのだと思います。

大人になってからも、心が震えるような体験ができることに感謝し、

それをブログという形で綴ることで、

さらに自分の中でも追体験ができるのが嬉しいです🎵

これからも仏像をめぐる旅を続けながら、

感じたことや出会いの感動を、

言葉にして発信していきたいと思います😊

紅葉シーズンは特に混雑するため、

早朝や平日の拝観がおすすめです。

奈良旅行を計画中の方へ。

興福寺は、近鉄奈良駅から歩いて行ける

アクセスのよい場所にあります。

特に奈良が初めての方は、

駅周辺のホテルを選ぶと移動がスムーズで、

安心して観光を楽しめます。

観光とあわせて宿泊先も探したい方は、

こちらもチェックしてみてください。

→奈良エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

おわりに|仏像を通して心がふれる時間を

仏像の世界には、静かで深い感動があります。

優しさ、強さ、静けさ

──言葉では言い表せない魅力を心で感じる体験です。

私の発信が、誰かが「仏像に会いに行ってみたい」と

思うきっかけになれば嬉しく思います。

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。