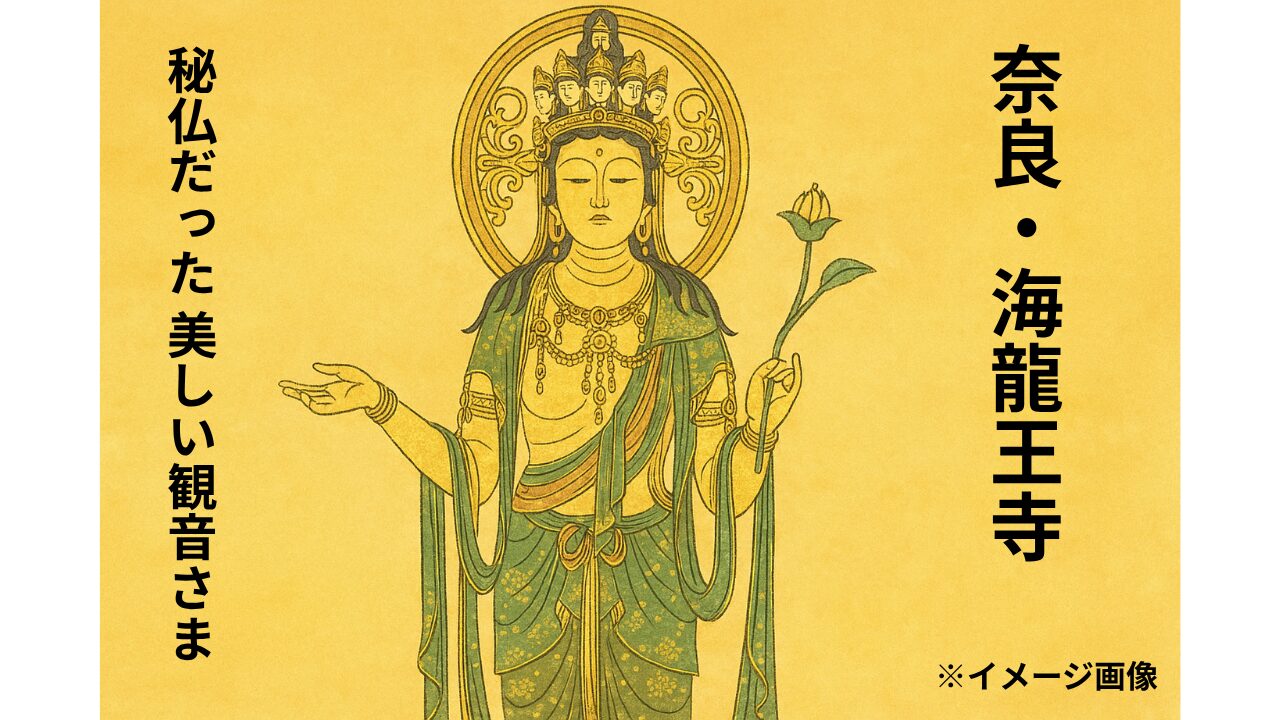

光明皇后の祈りから生まれた観音像

光明皇后が自ら刻まれた十一面観音像をもとに、現在の十一面観音菩薩立像は、鎌倉時代(13世紀)に慶派の仏師によって造られたものです。

モデルとされた像は、光明皇后自作との伝承があります。その祈りの心が今に受け継がれています。

十一面観音菩薩立像の特徴

材質と技法

・檜材による寄木造

・表面には金泥が施され、切金模様や鍍金された細やかな装飾が施されています

衣装と装飾

条帛や天衣、裳、腰布などをまとい、金と深い緑色が調和した上品な彩色が特徴です。装身具も丁寧に仕上げられ、仏像全体に落ち着いた華やかさを添えています。

姿勢と手の形(印相)

左足に重心をかけ、右足をやや前に出す歩み出すような姿勢は、救いに向かって動き出す観音の姿を象徴しています。腰も自然にひねられています。

左手には蓮を挿した水瓶、右手は前に差し出し、願いを受け取る「与願印」を結んでいます。

表情

お顔立ちは穏やかで知的。静かな微笑みを湛え、見つめる人の心をやさしく包み込むような表情です。

文化財としての価値

この仏像は重要文化財に指定されており、像高は94cm。

昭和28年(1953年)まで秘仏として公開されていなかったため、金泥や切金模様、鍍金装身具などが制作当時の美しい状態で保たれています。

十一面観音とは?

あらゆる苦しみを見つめ、救いの手を差し伸べる仏として信仰されています。頭部には十一の顔があり、それぞれが異なる方向を見ているのは、あらゆる方向から衆生の苦しみに気づき、慈悲の心で向き合うためです。上部の一面は仏果(仏の境地)を示し、下の十面は衆生の救済に向けた姿を象徴します。

あらゆる苦難を救う仏として親しまれ、特に旅行・留学・渡航安全祈願で信仰されています。

上品な美しさの理由

1. 保存状態の良さ

秘仏として大切に守られてきたため、制作当初の金泥や切金模様、鍍金などの精緻な装飾がほぼそのまま残されており、当時の輝きや質感が良好に保たれています。

2. 高度な彫刻技術

慶派仏師による典型的な鎌倉時代の彫刻で、細部まで緻密で高度な技術が用いられているため、金泥の光沢や細やかな切金模様が立体的に映えます。

3. 彩色と装飾の調和

仏像の衣装(条帛・天衣・裳・腰布)に金色と緑色の調和した色彩を用いることで、神聖さと優雅さを表現しています。また、鍍金された装身具の輝きが荘厳さを際立たせ、自らの祈りの対象としての尊さを際立たせています。

4. 造形との一体感

頭部の自然な俯き、優しい手の動き、腰のひねりといった柔らかく生き生きとした姿勢と、これらの色彩・装飾が見事に調和し、仏の慈悲と救済の精神性を美しく具現化しています。

つまり、この仏像の美しさは、長年の秘仏保存による色彩・装飾の鮮明さと、鎌倉仏師の繊細な彫刻技術、さらに宗教的象徴性を兼ね備えた彩色設計が組み合わさっているために実現しているのです。

金色と緑色の調和が生む心の安らぎ

🟡金色は「高貴」「神聖」「富」「不滅」や「光」をイメージさせ、仏像に施すことで超越的な存在としての荘厳さや崇高さを際立たせます。

🟢緑色は「安らぎ」「調和」「自然」「再生」「バランス」「癒し」などを象徴し、人に安心感や落ち着きを与えます。特に仏像においては生命力や平和、霊的な成長、繁栄などを象徴します。

この二つの色が仏像の装飾で調和すると、緑色により心が静まり、調和や命の恵みを感じる中で、金色が聖性と威厳をもたらし、過剰にならない上品な美が生まれます。

仏教美術では、過度な華美や激しい色使いは忌避され、調和のとれた色彩こそが仏の慈悲や静けさ、人々の信仰心を引き立てるものとされてきました。金色の光沢に緑色の落ち着きが加わることで、神聖さと親しみやすさ、精神的な安寧を同時に表現し、鑑賞者に優雅で心洗われる印象を与えます。

つまり、この二つの色が合わさることで、

見ているだけで心が落ち着き、静けさと温かさが感じられる――

そんな上品で美しい印象が生まれるのです。

まとう美しさ|金と緑が織りなす上品な彩り

海龍王寺の十一面観音菩薩立像は、遠目から見てもその美しさに目を奪われます。仏像全体に施された金泥は、まるでやわらかな光をまとうかのようにやさしく輝き、上品な気品を漂わせています。

よく見ると、衣のあちこちには細かな文様が描かれており、これは「切金」という技法で表現されたもの。薄い金箔を細く切って貼りつけることで、模様のような装飾を生み出す技です。まるで絹に刺繍されたような繊細さがあり、見るほどに引き込まれます。

また、身につけた装身具も非常に精巧で、金色に輝く飾りが胸や腕、腰まわりに丁寧に施されています。これらは金でめっきされたもので、仏の尊さと美しさを際立たせています。

観音さまの衣には、条帛と呼ばれる細い布をたすきのようにかけ、天衣と呼ばれる軽やかな布が肩から流れるように垂れています。そして、裳や腰布が重なり合いながら体を包み、全体がとても優雅な印象を与えています。

衣の彩色は、金を基調としながらも、ところどころに深い緑色が加えられ、派手すぎず落ち着いた雰囲気を感じさせます。金と緑の調和が絶妙で、時を越えても色あせない美しさが保たれているのです。

この仏像の姿には、「美しい」だけでは表しきれない静けさと深みがあります。まとう色や装飾、形のすべてが、観音さまのやさしさや気高さを物語っているように感じられます。

なぜ豪華な装飾が施されたのか?

仏像は単なる美術作品ではなく、祈りの対象であり、理想の浄土の姿を表現するものでもあります。

- 宗教的な意味:慈悲深く崇高な存在としての観音を表すため

- 極楽浄土の具現化:仏典に描かれた美しい世界を目に見える形で表現

- 社会的背景:当時の寺院の威信や皇族の信仰を反映する造形美

これらの理由から、上品な彩色と豪華な装飾には信仰の対象としての尊さの強調、理想的な浄土世界の可視化、寺院や社会的権威の表現という仏教美術に共通する深い象徴性・意図が込められているのです。

姿勢と表情に込められた祈り

- 微笑み(慈悲と救済の象徴):十一面観音像は穏やかで慈悲深い微笑みをたたえており、これは観音菩薩があらゆる生きとし生けるものの苦しみに寄り添い、苦難から救済する存在であることを象徴しています。観音菩薩の表情は、衆生に安心と癒し、精神的な安らぎを与えるために意図的に柔和に表現されています。

- 一歩踏み出す姿(救済の実践性):左足に重心をかけ、右足を一歩前に踏み出すことで動きのある「歩み出す」姿をとっていますが、これは「衆生救済のために自ら行動を起こす」仏の意志を具現したものです。また、右手を前に差し出す「与願印」のポーズは「人々の願いを叶え、苦しみを取り除く救いの手」の意味を持ちます。

観音像のこうした姿勢や表情は、単なる美術的な優美さのみならず、「苦しむ人々の近くに寄り添い、すぐにでも救いの手を差し伸べる」という菩薩特有の働き、すなわち慈悲・救済・行動力という宗教的役割を端的に象徴しています。

なぜ普段は非公開なの?

- 信仰上の神聖性の維持

仏像を普段は厨子に納めて扉を閉じ、特別な日だけ公開する「秘仏」の習慣は、聖なる世界と日常世界を分けるという宗教的意味合いがあります。神聖な仏像を軽々しく人々の目にさらすことを避け、畏敬の念や霊威を保持するため、公開日を限定します。

- 霊験功徳を高めるため

特別な機会にしか拝むことができないからこそ、そのご利益や霊験に対する信仰がより深まるとされ、秘仏としての象徴性や有難みが増します。特別開帳の日は「縁日」とされ、参詣による功徳が増すと信じられています。

- 文化財としての保存

木造の仏像は光や湿度、外気に弱いため、一般公開を控えることで劣化や損傷から守る意味も大きいです。保存状態が良い仏像ほど、非公開・特別開帳の伝統が守られているケースが多いです。

- 伝統的な秘仏文化の継承

奈良時代から平安時代にかけて密教が発達し、特定の儀式や縁日にだけ御開帳する形式が広まったとされています。十一面観音像など、霊験が語られる仏像には特にこの傾向があります

信仰上の神聖性を保つため、仏像の保存を守るため、そして伝統的な日本仏教の慣習に基づくものです。こうした理由が重なり、多くの寺院で特別な日だけ御本尊を拝する制度が守られています。

海龍王寺(かいりゅうおうじ)基本情報

住所:〒630-8001 奈良県奈良市法華寺北町897

海龍王寺は、遣唐使として海を渡った玄昉の航海安全を祈って、光明皇后が建立されたと伝えられる由緒ある寺院です。本尊の十一面観音像も、そうした祈りと深い信仰の象徴として大切にされています。

寺院について詳しく知りたい方はこちら▶︎「海龍王寺の十一面観音|災いから救う“安全守護”の観音さま」

こちらの本堂に安置されております。

拝観のご案内

通常の公開

普段は帳越しに拝観する形式です。

※仏像の前に垂らされた布(戸帳)の向こうから仏像を眺める形

特別開帳

以下の期間には、帳を上げて間近でお姿を拝観できます。

- 3月下旬〜4月上旬

- 5月上旬

- 10月下旬〜11月上旬

間近で拝む観音さまは、彩色や表情の美しさがより鮮明に感じられます。

詳しくは、海龍王寺 公式ホームページをご覧ください。拝観時間や特別開帳のスケジュール、安全祈願や写経体験などの情報もこちらで確認できます。

実際にお会いして

運良く直接、十一面観音さまにお会いできました🙏✨

十一面観音菩薩のお姿は、やわらかな金色に包まれ、ところどころに細かい模様や飾りがきらきらと光っています。身につけている布や帯は、ふんわりと風にゆれるような優しい流れで表現され、金と朱、深い緑色の組み合わせがとても上品でした。その美しさは、華やかすぎず、でも凛とした気高さがあり、見ているだけで心が静かに整っていくような印象を受けました。

まさに、「クールビューティー」と称されるにふさわしい、美しさと静けさを湛えた観音さまでした。

海龍王寺の十一面観音菩薩立像は、造形・保存状態・宗教的意義のすべてにおいて高く評価される仏像です。ぜひそのお姿に直接会いに行ってその美と祈りの雰囲気を感じてほしいです。

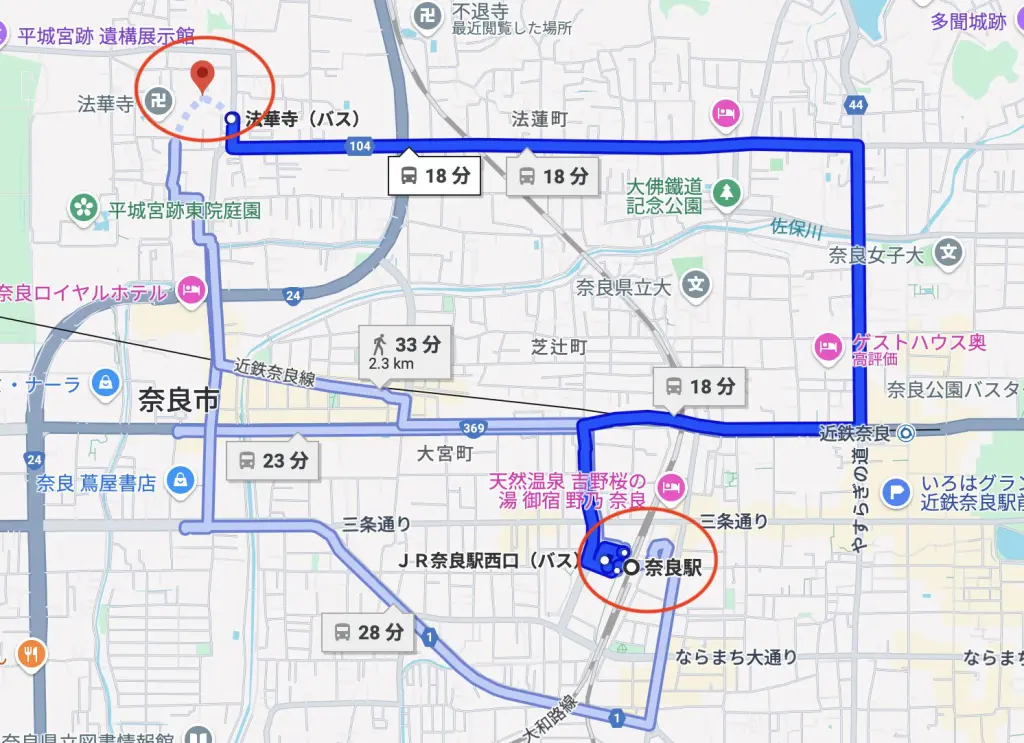

🚌 アクセス方法(JR奈良駅から)

- JR奈良駅(西口15番)より「大和西大寺駅・航空自衛隊前」行きバス乗車、「法華寺前」下車すぐ

周辺のおすすめ寺院(徒歩圏内)

・不退寺(ふたいじ)まで徒歩約20分 ▶︎恋と美の祈りが息づく|奈良・不退寺

・法華寺(ほっけじ)まで徒歩約5分 ▶︎花と癒しの尼寺|奈良・法華寺

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

※写真は全て投稿者が撮影したものになります。

🇺🇸 English Summary (英語要約)

Located in a quiet corner of Nara, Kairyuoji Temple is home to a breathtaking statue of the Eleven-Headed Kannon (Juichimen Kannon), a masterpiece from the Nara period. This elegant standing figure, adorned with delicate gold leaf and serene facial features, radiates a sacred beauty that has been carefully preserved over centuries. Unlike more famous temples, Kairyuoji offers an intimate setting where visitors can quietly reflect and connect with the divine presence of Kannon. A hidden gem for those seeking spiritual peace and appreciation of classical Buddhist sculpture in Japan.