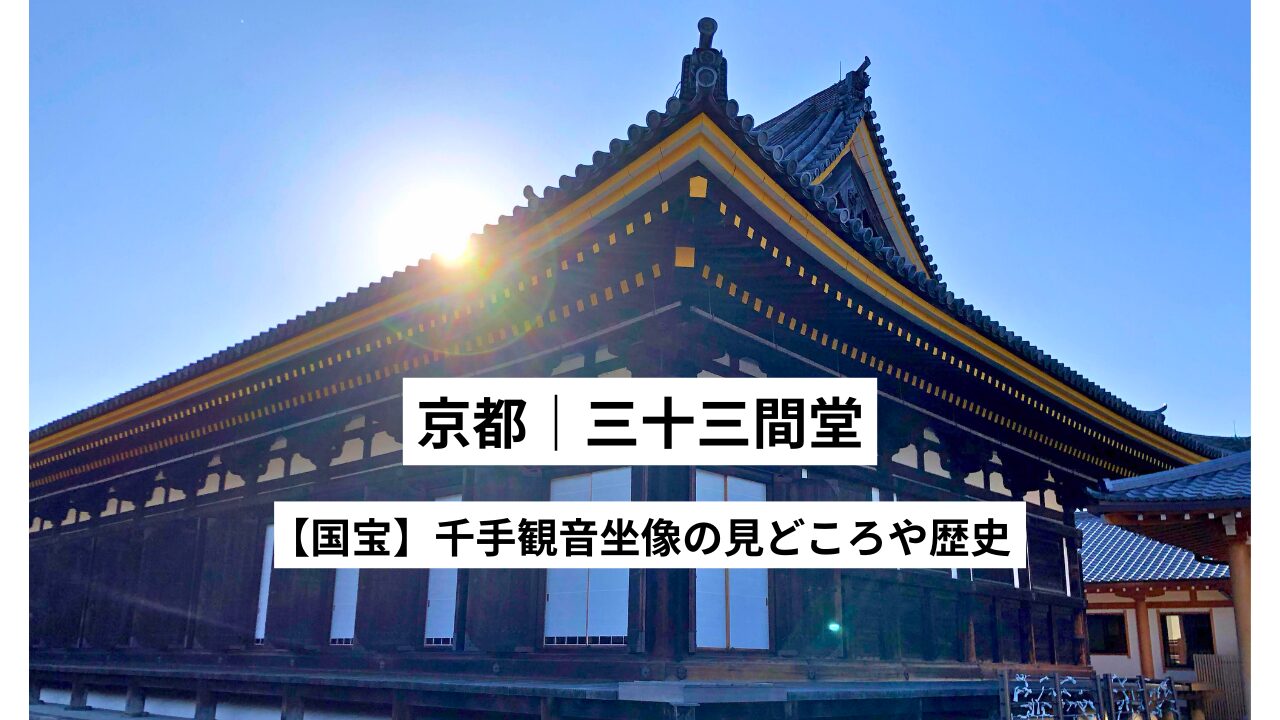

京都・三十三間堂の本堂中央に鎮座する

「千手観音坐像(せんじゅかんのんざぞう)」

の前に立ったとき、

堂内の空気を一変させるような存在感がありました。

金色に輝く堂々としたお姿と、整った穏やかな表情に、

気づけば視線が吸い寄せられ、

しばらく動けなくなりました。

数多くの仏像を拝観してきた中でも、

特に美しい尊顔を持つ御仏像だと思います🙏✨

思わず手を合わせたくなる神々しさを放っていました。

この記事では、

「千手観音坐像」の魅力を、

✔︎ 造形

✔︎ 表情

✔︎ 鑑賞ポイント

を中心に、やさしい言葉で丁寧にご紹介します。

「仏像はよく分からない…」という方にも、

安心して読んでいただけるガイドです。

三十三間堂・【国宝】千手観音坐像とは|特徴と歴史

- 正式名称:千手観音坐像(せんじゅかんのん ざぞう)

- 「観音菩薩」に属する

- 指定:国宝

- 高さ:本体約3.55メートル(台座と光背を含めると約7メートル)

- 材質:桧材の寄木造り、全身に漆箔(しっぱく)を施し

玉眼(ぎょくがん)を嵌入(かんにゅう) - 安置場所:三十三間堂(蓮華王院)本堂中央

この仏像は日本の仏像彫刻を代表する存在であり、

その壮大な規模と美しい造形は必見です。

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

まず基礎を押さえたい方はこちらをお読みください。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

千手観音坐像とは|仏像の意味・由来を初心者向けに解説

千手観音坐像の造形美と特徴

- 全体の均整が非常に良く保たれており、

顔立ちは温かみがありながらも尊厳に満ちた表情。 - 42本の手(合掌2本・宝鉢を持つ2本を含む)があり、

残りの手には法輪・錫杖・水瓶などを持ち、多様な慈悲を象徴しています。 - 八角形の七重蓮華座に安置され、舟形の光背には

雲形や宝樹形の透かし彫りが施されています。 - 千手観音坐像の背面には等身大の観音像があり、

表と裏で一体とされ、三十三間堂の千手観音は合計1001体と数えられています。

※「宝鉢(ほうはつ)」とは…仏像や仏教において修行者が使う食器のような鉢のことで、

特に千手観音の像が持つことがあります。

食べ物を呼び寄せるとされ、腹部あたりで持たれることが多いです。

※「法輪(ほうりん)」とは…仏教用語で仏の教え(法)を「車輪」にたとえた表現で、

仏が教えを広めることを象徴しています。

釈迦が初めて説法したことを「初転法輪」といいます。

法輪は仏教の象徴でもあり、教えが世に転がる車輪のように広がることを意味しています。

※「錫杖(しゃくじょう)」とは…主に僧侶や修験者が持つ仏具の一つで、

杖の先に金属の輪がついていて、振ると鈴のような音がします。

この音には魔を祓い、山野の危険から身を守る意味があるとされています。

また、仏教の修行や法要の際にも使われます。

千手観音像の歴史と制作背景

この千手観音坐像は、鎌倉時代の名仏師 湛慶(たんけい)や

その弟子たちによって制作されました。

湛慶は 運慶(うんけい) の子であり、鎌倉彫刻を代表する仏師。

1250年代頃、三十三間堂の再建に際してこの像を含む仏像群を手掛けました。

千手観音坐像は彼の最晩年の代表作とされています。

三十三間堂の仏像群の中心

堂内の中心の高い壇上に千手観音坐像が安置され、

その左右には

1,000体の千手観音立像(「千体千手観音立像」)が10段に整然と並びます。

さらに背後にもう1体の等身大の観音像があり、

合計1,001体もの千手観音像が堂内を荘厳に彩ります。

千手観音立像はそれぞれ11面の顔と42本の手を持ち、

1,001体の千手観音像が境内の荘厳な宗教空間を形作っています。

千手観音は「すべての人々を救済する存在」とされ、

多くの手は無限の慈悲の象徴です。

三十三間堂の千手観音坐像は、仏像の規模、美的完成度、配置の壮観さ、

そして宗教的文化的背景のすべてが極めて独特で、

日本国内における仏像の中でも際立った存在といえます。

三十三間堂の千手観音像の独自性

- 規模と数:中央の坐像(高さ3.55m)を中心に、

1,001体もの千手観音像が整然と並ぶ圧巻の空間。 - 表情の多様性:1,000体の立像は顔や手の造形が微妙に異なり、

自分に似た観音を探す楽しみも。 - 荘厳な空間構成:長さ約120mの本堂内にずらりと並ぶ仏像群は、

圧倒的なスケールを誇ります。 - 鎌倉時代の作風:湛慶による坐像を中心に、風神・雷神像や二十八部衆像も並び、

迫力ある宗教空間を形成。 - 深い信仰の象徴:千手観音の「千の手で衆生を救う」という

信仰を体現する壮大な宗教芸術。

千手観音坐像を取り巻く仏像群

- 千体千手観音立像:千手観音坐像の左右に、それぞれ500体ずつ、

合計1,000体の等身大の千手観音立像が階段状の壇上に整然と並んでいます。

これらの立像は頭上に11面の顔を持ち、両脇に40本の手を持つ

「十一面千手千眼観世音菩薩」という正式名称を持ちます。

これらは平安時代と鎌倉時代の仏師たちによって制作されました。

これらと背中合わせにもう1体千手観音立像がおり、

合計1,001体の千手観音像が三十三間堂にあります。

- 二十八部衆像:千手観音坐像の周囲に守護神として配置されている

28体の仏像の総称です。これは仏法を守る神々で、

多様な形態や表情の像が並び、仏像群の荘厳さを増しています。

- 風神・雷神像:二十八部衆像とともに、三十三間堂の仏像配置の一部をなす

風神・雷神の像も存在し、これらの神々も仏堂を守る存在として仰がれています。

これらの仏像群はすべて国宝に指定され、

2018年には創建当初に近い形で再配置されました。

千手観音坐像が安置されている三十三間堂は、京都・東山にあります。

初めて訪れる方は、事前に行き方を確認しておくと安心です。

▶︎ 三十三間堂へのアクセス方法はこちら

三十三間堂には、千手観音坐像の静けさとは対照的に、

強い守護の力を感じさせる仏像も安置されています。

なかでも迦楼羅王(かるらおう)像は、異形でありながら不思議と目を引く存在でした。

三十三間堂・千手観音像を訪れた感想|また会いたくなる仏像

三十三間堂の千手観音坐像は、

巨大なスケール・精緻な造形・宗教的な深み

を兼ね備えた日本屈指の仏像です。

中心の坐像と、それを取り巻く1,000体の観音像、さらに守護神たちによって

構成される空間は、訪れる人すべてに深い感銘を与えます。

京都観光の際にはぜひ拝観し、

その壮麗な姿を間近で体感してみてください。

三十三間堂は、時間に追われて見るよりも、

少し余裕のある日程で訪れると印象が大きく変わります。

京都駅周辺で宿泊を考えている方は、

こちらも参考にしてみてください。

三十三間堂の拝観情報|宿泊・京都観光の計画に

三十三間堂 拝観時間・料金・混雑状況

- 所在地:京都府京都市東山区三十三間堂廻町657

- 拝観時間:4月1日~11月15日:8:30~17:00

/11月16日~3月31日:9:00~16:00 - 公式サイト:三十三間堂 公式HP

※最新の拝観時間・拝観料は公式サイトでご確認ください。

京都駅から三十三間堂への行き方(公共交通・バス・徒歩)

- 京都駅前から市バス100・206系統で約10分、「博物館三十三間堂前」下車すぐ

- 京阪電車「七条駅」から徒歩約7分

三十三間堂は京都駅から近く、アクセスも良好です。

三十三間堂|合わせて読みたい記事

▶︎【三十三間堂】1,001体の仏像群の魅力を分かりやすく解説

▶︎菩薩とは?|その意味や如来との違い、仏像の魅力をやさしく解説

圧倒されて、言葉が出なかった三十三間堂。

その静かな余韻を、家でもそっと味わっています。

私自身、京都の余韻を感じたくて選んでいるお店です。

【公式】京菓子處 鼓月オンラインショップ京都・奈良のおすすめ仏像巡り|三十三間堂と合わせて見るべき像

○ 癒しの仏像を探している方へ → 薬師寺・薬師三尊像

○ 仏像の基本を知りたい方へ → 法隆寺・釈迦三尊像

○ 表情から感情を感じたい方へ → 興福寺・阿修羅像

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

🇺🇸 English Summary(英語要約)

The Sanjūsangendō (Rengeō-in) Temple in Kyoto is home to one of Japan’s most breathtaking treasures: the seated Thousand-Armed Kannon (Senju Kannon Zazō), a National Treasure created in the Kamakura period by the master sculptor Tankei and his disciples.

The principal image stands about 3.55 meters tall (7 meters including its pedestal and halo) and is crafted from cypress wood using the joined-block technique. Covered in gold leaf and adorned with crystal eyes, the statue radiates warmth and dignity. Its 42 arms—each holding symbolic objects such as a wheel, staff, or water vase—represent the infinite compassion of Kannon.

The main statue is surrounded by an awe-inspiring arrangement of 1,001 standing Thousand-Armed Kannon statues, each with 11 heads and 42 arms. Together, they create one of the most extraordinary religious spaces in Japan. Visitors often try to find a face resembling their own among the countless figures.

Complementing this grand scene are the statues of the 28 Guardian Deities and the iconic Wind and Thunder Gods, which protect the Kannon and enhance the temple’s majestic atmosphere. All of these works are designated National Treasures.

Sanjūsangendō is not only an unparalleled masterpiece of Kamakura Buddhist sculpture but also a living symbol of deep faith. The temple’s massive hall, stretching 120 meters, allows visitors to experience the overwhelming scale, artistry, and spiritual significance of this sacred site.

📍 Access: Located in Higashiyama, Kyoto, near Kyoto National Museum and Kiyomizu-dera Temple. Easily accessible by public transportation.

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

実際に使って良かったものや、おすすめしたいもののみを紹介しています。