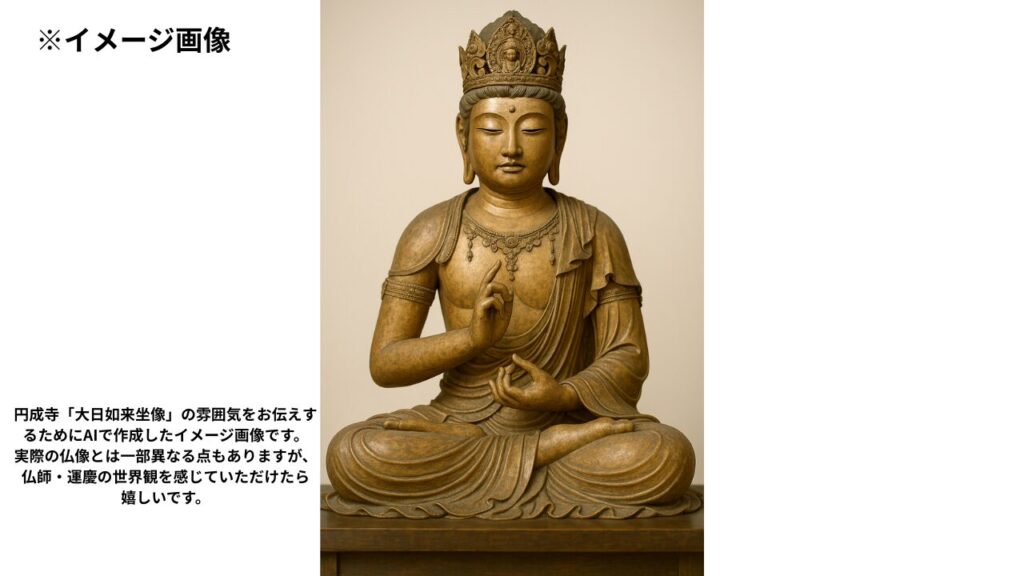

奈良・円成寺(えんじょうじ)に安置される

国宝「大日如来坐像(だいにち にょらい ざぞう)」は、

鎌倉時代を代表する仏師・運慶(うんけい)が

20代の若さで手がけた、

日本仏像史において特別な一尊です。

静かで落ち着いた表情の中に、

芯の強さと人のぬくもりを感じさせるこの像は、

✔︎ 大日如来とはどんな仏さまなのか

✔︎ 運慶のすごさとは何か

を、初めての方にも分かりやすく伝えてくれます。

そして、

✔︎ 寄木造りや玉眼(ぎょくがん)といった技法によるリアルな眼差し、

✔︎ 胸の前で結ばれる智拳印(ちけんいん)、

✔︎ 足の裏にまで表現されたやわらかな肉感――。

その一つひとつに、

若き運慶が全力で挑んだ試行錯誤と、仏への深い敬意が込められています。

この記事では、円成寺の大日如来坐像について、

・どんな仏像なのか

・どこが見どころなのか

・なぜ「一度は見てほしい国宝」と言われるのか

を、専門知識がなくても楽しめる言葉でご紹介します。

仏像にあまり詳しくない方も、この記事を読み終えるころには、

「実際に会いに行ってみたい」と思ってくれると嬉しいです。

円成寺は公共交通機関で訪れる場合、

バスの本数が1日わずか数本しかありません。

そのため奈良市内に前泊して、

朝の時間に余裕をもつことをおすすめします。

▶︎ 奈良駅周辺のホテルを楽天トラベルで見る

奈良・円成寺 |運慶作の国宝「大日如来坐像」とは

奈良市の円成寺(えんじょうじ)に安置されている

国宝「大日如来坐像(だいにち にょらい ざぞう)」は、

鎌倉時代の天才仏師・運慶(うんけい)が、

20代前半で手がけた現存最古の作品であり、

彼のデビュー作として極めて重要な仏像です。

この像は約1175年(安元元年)から翌年にかけて制作され、

造像の裏には「大仏師康慶、実弟子運慶」という墨書銘が残されています。

運慶が若い頃、父康慶の指導のもと制作した過程を物語る記録でもあります。

技法的には、檜の寄木造、玉眼嵌入、漆箔仕上げという

伝統的な技法が用いられています。

若々しく張りのある顔立ち、肉体表現、衣文線の滑らかさ

――どれを取っても従来の定朝様とは異なる革新性を感じさせる造形です。

この像は、運慶の仏師としての才能が早期から開花していた証でもあり、

日本仏像彫刻史における画期的な作品と評価されています。

「大日如来」の意義

密教の根本仏であり、あらゆる仏の本体とされる存在です。

サンスクリット名「ヴァイローチャナ」は

「遍(あまね)く光を照らす者」を意味します。

如来でありながら、王者の姿で宝冠(ほうかん)や瓔珞(ようらく)など

王者の装飾を身に着けています。

(※「瓔珞」とは、仏像の首・胸・頭部を美しく飾るための連珠状の装飾品のこと)

如来についてより詳しく知りたい方は、こちらをお読みください。

▶︎ 【初心者向け】仏像の基本「如来」とは?種類・見分け方を解説

主要な特徴・概要

- 制作年代:平安時代末期(12世紀後半)、運慶の最初期の作とされる。

- 作者:運慶(制作時は20歳代後半と推定)。

- 像高:98.8cm。

- 材質・技法:檜材の寄木造り、玉眼(目に水晶を用いる技法)の嵌入、漆箔仕上げ。

- 安置場所:多宝塔の御本尊、現在は相應殿(そうおうでん)に安置。

造形・意義

- 姿勢:智拳印(ちけんいん)を結び、やや肘を張るような独特の構え。

正面は左右対称で緊張感があり、横から見ると有機的な美しさが感じられる。

智拳印という印を結ぶ手の位置は、他の仏像に比べ高いところにある。

これは、胸との間の空間を複雑にすることで立体感を増すための工夫だそう。 - 智拳印:大日如来特有の印を結び、静謐ながらも内に力を秘めた姿が表現されています。

また、その指先は、まるで血が通っているように生き生きとしている。 - 様式的特徴:それまでの「定朝様」の仏像に比べ、上体を約4度後傾させるなど、

自然な動きと緊張感を両立。

運慶が父・康慶の図面をもとに新たな造形を追求した結果とされる。 - ふっくらとした足の裏:仏像の足裏は平板状の形に指を付けただけというものもあるが、

この像では各指の肉感的なふくらみや、親指の付け根のふくらみ、

土踏まずや踵に至るまで自然に美しく表現されている。

非常に繊細でふくよかで写実性に富んだ足の裏も見どころである。 - 精緻な表現:玉眼による眼差し、豊かな衣文表現、力強い体躯が特徴。

- 制作期間の長さ:当時、同様の大きさの仏像は約3か月で完成したらしいが、

運慶は、この仏像を造るのに11か月を費やしたことが、

台座の墨書銘により確認されている。

※上体を約4度後傾させるというのは難しいことだったが、

この上体を約4度後傾させるという工夫により、新たな造形を作り上げました。

これにより、運慶の大日如来は、

姿勢の制約から解放され、肘と胸を張った、自然で緊張感のある姿

を手に入れました。

玉眼(ぎょくがん)の特徴と意義

- 玉眼とは:水晶などを使って仏像の目にリアルな輝きを与える技法で、

立体感と生命感を強調。 - 日本の仏像彫刻における玉眼の最初期の本格的作例。

- 他の仏像に比べ両目の間隔がやや近いのは運慶の仏像の特徴。

智拳印(ちけんいん)とは

- 主に密教の大日如来(金剛界大日如来)が結ぶ独特の印(ハンドサイン)。

- 結び方:胸の前で左手人差し指を立て、それを右手で包み込むように握る。

- 意味:右手は仏の世界、左手は人間世界を表し、仏と衆生が一体となって煩悩を滅し、

仏の智慧を得ることを象徴。 - 特徴:大日如来像の特徴的な印であり、

仏像鑑賞の際にはこの手の形で大日如来を見分けることができます。

この印は「煩悩即菩提」――すなわち、迷いや苦しみが

そのまま悟りにつながるという密教の根本思想を表現しています。

まとめ

運慶の素晴らしさは、足の裏等、細部の何気ない部分までも

写実的に美しく表現できていることです。

髪の毛のふくらみまで表した丁寧な彫りや、

大きな耳の優雅なのびやかさなどにも注目です!

この像の特別な表現はすべて若き運慶の試行錯誤の跡だといいます。

普通の仏像にくらべ鼻根が低く、

日本人の顔を写したかのような表現も特徴だという。

運慶には、

人間と同じ肉体を持っていてこそ祈りの対象たる仏像なのだ、

という意識があったのではないでしょうか。

そんな自らの課題に取り組んだ若き日の運慶に

思いを馳せながら、細部まで鑑賞しました。

感想|実際に観て感じたこと

奈良国立博物館「超 国宝」展で至近距離から拝観しました。

とにかく美しい。

穏やかでありながら芯の強さを感じさせる面差し。

左右対称に整ったお顔立ち、引き締まった体躯、

滑らかに流れる衣文線――どこを見ても、一分の隙もない美しさがありました。

それでいて、どこか人間味を帯びたあたたかさも感じさせ、

見る人の心を自然と静けさへと導いてくれます。

これまで沢山の仏像を拝観してきましたが、

こんなにも美しく、どれだけ観ても

不思議と見飽きることはないほど、魅了されました。

20代後半のデビュー作だというのも驚きです。

博物館での展示の場合、

照明や展示台の工夫により

多方向から細部まで観察できる可能性が高いので、

仏像好きの私にとって最高の場所です。

この「大日如来坐像」の美しさが忘れられず、

また、若き日の運慶による精緻な造形を

間近で鑑賞できる貴重な機会はなかなかないと思い、

九州から2度も奈良へ足を運びました 笑

それほどまでに魅了された仏像なのです。

次回は、通常安置されている奈良・円成寺で拝観したいです。

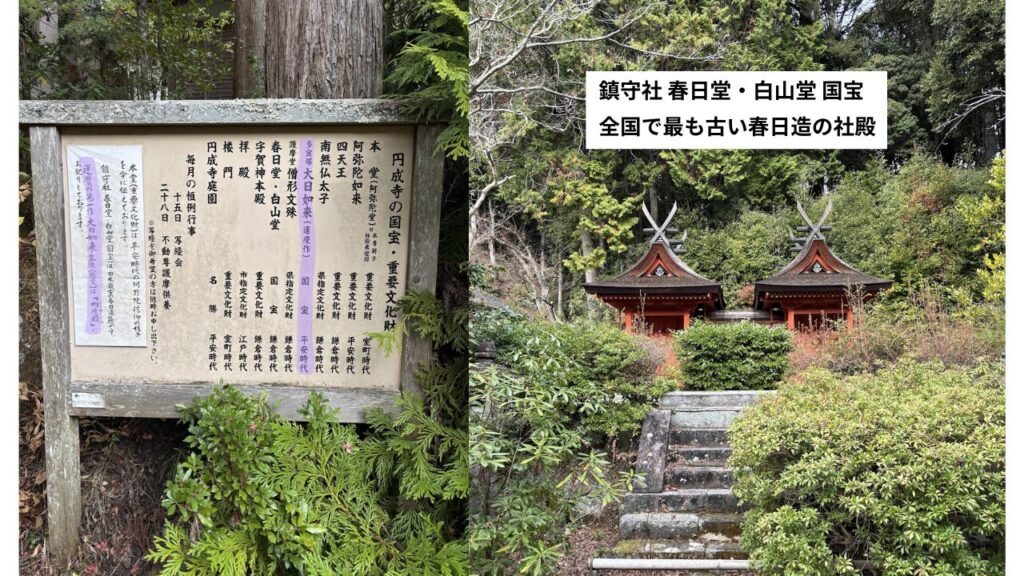

追記(2025.12.09)

ついに念願だった円成寺を訪れることができました!

運慶作の大日如来坐像にお会いするのは、

今年で3度目になります!

「超 国宝」展で拝観したときとは違い、この日はほぼ貸切のような静かな空間。

時間を気にすることなく、ゆっくりと仏さまと向き合うことができました。

堂内に流れる穏やかな空気と、落ち着いた寺院の雰囲気がとても心地よく、

庭園も丁寧に手入れされていて美しかったです。

受付の方も親切で、やさしく丁寧に説明してくださり、

初めて訪れる方でも安心して参拝できるお寺だと感じました。

何度拝観しても、そのたびに新しい気づきがあり、

「また会いに来たい」と自然に思わせてくれる——

円成寺の大日如来坐像は、私にとってそんな存在です😊

無料エリアの園庭もキレイでした。

仏像の中で、今なお多くの人の心を惹きつける存在のひとつが、

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

奈良や京都で仏像巡りを始めたい方は、

仏像初心者向けのまとめ記事 も参考にしてみてください。

運慶や仏像彫刻ファンの皆様へ

展示会(超 国宝)で見た時も美しいと思いましたが、

実際に円成寺で静かに向き合ったときの印象はまったく別物でした。

空気ごと包まれるような感覚は、現地でしか味わえません。

若き運慶が全身全霊で彫り上げた

「大日如来坐像」

その静けさと力強さ、そして優しさに触れると、

仏像の奥深さを改めて感じさせられます。

仏像好きなら、1度は会っておきたい__そんな一尊です。

円成寺の大日如来坐像は、

運慶の初期作とは思えないほど完成度が高く、

静かな空間の中で、じっくりと向き合える仏像です。

円成寺は奈良市街地から少し離れた場所にありますが、

その分、落ち着いた環境で仏像を拝観することができます。

▶︎ 円成寺への詳しいアクセス方法はこちら

(バス・歩く距離も含めてまとめています)

円成寺・御本尊の御朱印を頂きました。

運慶の力強さ、快慶の繊細さ、そして定朝様式のやさしさ。

三者の違いを知ると、円成寺での仏像体験がより深く感じられます。

▶︎ 仏師・運慶と快慶、定朝の違いを初心者向けに比較解説

円成寺の大日如来坐像をきっかけに、

運慶という仏師そのものに興味を持った方は、

こちらの記事で代表作や作風をまとめて紹介しています。

▶︎ 【初心者向け】仏師・運慶とは?代表作・作風・魅力・伝運慶との違い

円成寺はひとりでも行ける?実際に行って感じたこと

円成寺は山あいにありますが、

公共交通機関だけでも問題なく訪れることができます。

実際に足を運んでみて感じたのは、

「静かに仏像と向き合いたい人」ほど向いているお寺だということ。

観光地のような賑わいはなく、

ひとりでゆっくり向き合える居心地の良さを感じました🙏✨

運慶作の大日如来坐像は、力強さの中に静けさを感じる仏像でした。

円成寺は公共交通機関で訪れる場合、

バスの本数が1日わずか数本しかありません。

効率よく拝観するには、朝9時台の便を使うのがいちばん現実的です。

そのため、奈良市内に前泊して、

朝の時間に余裕をもって向かうと、落ち着いて拝観できます。

(※円成寺周辺には宿泊施設がほとんどな見当たりませんでした。)

宿泊も検討している方は、

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→奈良駅前で静かな時間を過ごす宿はこちら

奈良|円成寺 参拝情報

- 所在地: 奈良県奈良市忍辱山町1273

- 円成寺(正式表記:圓成寺)

- 拝観時間:9:00〜17:00

- 拝観料:大人¥500(2025.12時点)

- 御朱印:御本尊の阿弥陀如来様 ¥500(2025.12時点)

- 現金払いのみ

▶︎ 最新情報は公式サイトでご確認ください。

多宝塔の御本尊ですが、現在は相應殿(そうおうでん)に安置されています。

近くまで寄り多方向からの鑑賞が可能のため、造形や細部まで観察できます。

また、多宝塔には模刻像が安置されています。

時間帯を意識して巡ることで、 寺院の印象は大きく変わります。

京都でも同じように、

観光のピークを外すことで 心が整う時間に出会えた場所がありました。

紅葉前に訪れた 常寂光寺の体験 も、その一つです。

奈良・円成寺|関連記事

▶︎ 奈良国立博物館「超 国宝」展で心震わせた国宝|今はどこで会える?

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。