明王(みょうおう)は、仏さまの教えを守り、

人々を悪いものから守ってくれる「守護者」のような存在です。

ちょっとこわい表情をしているのは、

迷いや不安を断ち切って、正しい道へ導いてくれる力のあらわれ。

この記事では、代表的な五大明王や、不動明王が

多くの人に信仰されてきた理由などを、

初めての方にもわかりやすく解説します。

京都・奈良で実際に会える五大明王も紹介しているので、

参考にしてください。

怒りの表情に込められた “深い慈悲” をやさしく解説

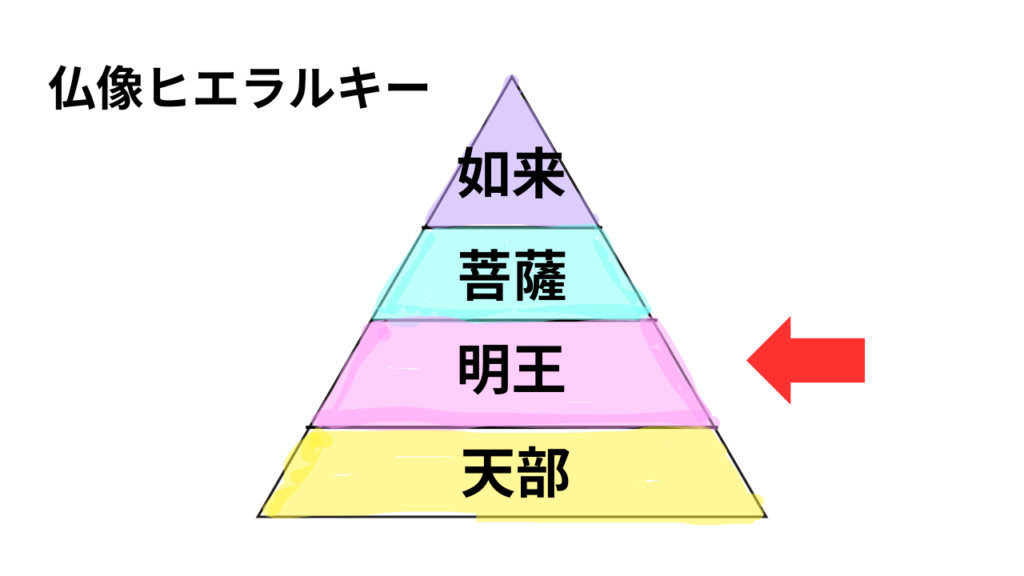

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

「明王(みょうおう)」は、仏像の中でもひときわ力強い姿をした存在です。

炎を背負い、にらむような目つきや牙を見せる表情は

少し怖く感じるかもしれませんが、

実はその怒りは“人を救いたい”という強い思いのあらわれです。

仏教では、人は迷いや苦しみの中にいると自分では気づけないことがあります。

そんな時、明王は強い姿で「そっちじゃないよ」と導いてくれる存在です。

このページでは、

- 明王がどんな仏さまなのか

- 怖い姿にどんな意味があるのか

- 有名な五大明王と会えるお寺(京都・奈良)

を、初心者の方にも分かりやすくまとめてご紹介します。

明王とはどんな仏さま?

明王は、大日如来(だいにちにょらい)や

仏さまの教えを必ず実現するために働く存在です。

「如来 → 菩薩 → 明王 → 天部」という仏さまの役割の中で、

実行役・行動担当といわれることもあります。

特に密教の世界では、明王はとても大切な存在で、

迷う人々を力強く救い、悪を断つための役割を持っています。

明王は如来(とくに大日如来)が変身した姿であり、

全ての手段をもって人々を「救い導く」ために、

怒りの姿となって現れる存在だとされています。

優しい教えではどうしても従わない人々も救済するという、

厳しさの中に慈悲を持った存在とされます。

そのため、武士などからも強く信仰されました。

明王が “怒っているように見える理由”

明王の外見には、それぞれ深い意味があります。

1. 怒りの表情(憤怒相)

「怖い」ではなく、

迷いの中にいる人を救うために、決意を示している姿。

やさしく声をかけても届かない相手には、力強く向き合う──

その強さを形にしたものです。

2. 炎の光背(火焔光背/かえんこうはい)

明王の後ろに燃える炎は、

迷いや欲を焼き尽くして清らかな道へ導くことを象徴します。

3. 武器(剣・羂索など)

持ち物にも意味があります。

- 剣:迷い・怒り・執着を断つ

- 縄(羂索/けんさく):迷う衆生を救い上げる

4. 多面・多臂(ためん・たひ)の姿

顔が複数ある、腕がたくさんある明王もいます。

これはあらゆる方向から人を助ける力を表しています。

明王の代表的な種類(初心者向け)

明王はたくさんいますが、

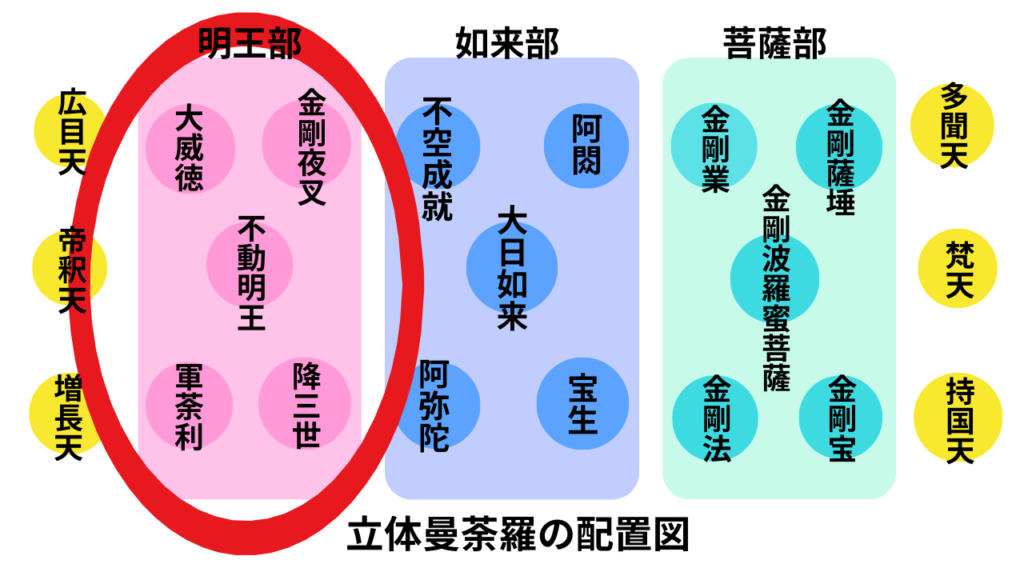

特に有名な五体を「五大明王(ごだいみょうおう)」と呼びます。

🔸 不動明王(ふどうみょうおう)

(大日如来の化身) – 動かぬ決意で魔を斬る。

五大明王の中心的存在。怒りの表情で悪を断ち切り、迷う人を導く仏さま。

右手に剣、左手に縄を持つ。

🔸 降三世明王(ごうざんぜみょうおう)

(阿閦如来の化身) – 三世の迷いを降伏。

人間の「三毒」(貪・瞋・痴)を打ち砕き、

過去・現在・未来の三世にわたる迷いを降伏させるために現れた密教の明王です。

強い力で人々を正しい方向へ導く。

🔸 軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)

(宝生如来の化身) – 毒や病を清浄化。

毒蛇を操る明王で、内面の毒(怒り・嫉妬など)を制する力を持つとされます。

金剛杵を手にして煩悩を打ち砕きます。

🔸 金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)

(不空成就如来の化身、真言宗) – 欲望や怨霊を破壊。

固い誓いを守り、困難から人々を守る力を象徴する。

🔸 大威徳明王(だいいとくみょうおう)

(阿弥陀如来の化身) – 死神や恐怖を制す。

水牛に乗り、六面六臂六足(六本の頭・六本の腕・六本の足の姿)という異形で表されます。

死をも恐れぬ力を持ち、戦いや災厄から人々を守るとされます。

五大明王に会える京都・奈良のおすすめ寺院

- 京都|東寺:平安時代作の木造五大明王像(国宝)が、

大日如来を中心とする立体曼荼羅の一部として講堂に安置。 - 京都|大覚寺:五大堂本尊として五大明王が安置。

写経とともに五大明王の前で静かに対座できます。

(※公開は霊宝館開館期のみ) - 京都|醍醐寺 ・霊宝館 仏像棟:木造五大明王像(平安時代/重要文化財)

(※公開は特別拝観以外の期間) - 奈良|不退寺:五体揃いの「五大明王」を間近で拝観できる穴場的寺院。

通年拝観可能。

◎ 通年拝観が可能な寺院は、京都の東寺と、奈良の不退寺になります。

京都・東寺の「五大明王像」

特に有名で、ぜひ見てほしいのが 京都・東寺の「五大明王像」 です。

平安時代に造られた密教美術の代表作で、

不動明王を中心に5体が並ぶ姿はまさに圧巻。

いずれも国宝に指定されています。

東寺の講堂で いつでも拝観でき、アクセスも良い ので、

明王が気になる方にはまずここをおすすめします。

▶︎東寺の五大明王を徹底解説|歴史・特徴・拝観の見どころ

↓東寺の五大明王の配置です。

明王を楽しむための「見方のポイント」

- 怖さは慈悲の裏返し

- 筋肉や衣の表現が迫力を決める

- 手足の本数や持ち物は意味の宝庫

- お寺の光・影で表情が変わる

- 剣・羂索などの法具の意味を理解する

- 火焔光背や逆立った髪の意味に注目

- 手の印相(ジェスチャー)に込められたメッセージを読む

- 実際に像と向き合い、そのエネルギーを感じる ←1番大事◎

初心者の方にも、

「こわい → かっこいい・ありがたい」

と印象が変わるきっかけになるはずです😊

明王像の魅力

明王像は、その迫力ある造形と力強い表現で、見る者の心に強烈な印象を与えます。

火炎光背に包まれた姿、鋭い目線、複数の腕や顔など、

細部に至るまでエネルギーに満ちており、

仏像ファンの間でも人気が高いジャンルです。

まとめ:明王は “恐くない”。むしろ「一番頼りになる仏さま」

明王は見た目の迫力に驚かれることが多いですが、

その強さはすべて あなたを守り、導くためのもの。

「心がしんどいときに寄り添ってくれる仏さま」

「迷いや不安を断ち切ってくれる存在」

そう感じられる一体に出会えたら、きっと忘れられない旅になります。

明王像を目にしたとき、その怒りの奥にある優しさを感じ取ることで、

仏教の奥深さや仏像の魅力が一層広がっていくと思います。

みなさんもぜひご自分の目で確かめてください🙏✨

観光や仏像巡りを計画中の方へ。

明王像は、京都や奈良を中心に点在しています。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

→奈良エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

仏像をもっと知りたい方へ|関連記事

▶︎【初心者向け】如来・菩薩・明王・天部|見分け方・特徴・意味を解説

▶︎如来とは?釈迦如来・薬師如来・阿弥陀如来・大日如来の違い

▶︎菩薩とは?|その意味や如来との違い、仏像の魅力をやさしく解説

▶︎守護神「天部」とは?|仏像の世界がより面白くなる基本知識と出会い方

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。