運慶(うんけい)と快慶(かいけい)は「仏像の時代を変えた彫刻家」

日本の仏像に興味を持ったとき、まず知っておきたいのが、

鎌倉時代に活躍した二人の名仏師――運慶 と 快慶 です。

この二人がいたからこそ、仏像はただ“祈りの対象”ではなく、

“芸術としての仏像”へと新しい表現の道を切り拓いたのです。

この記事では、

・運慶と快慶がどんな仏師で、

・どんな作品を残したのか、

・京都・奈良で会える代表作を、

専門用語をできるだけ使わずに、やさしく紹介します。

仏像が初めての人にも

「この仏師の仏像を見てみたい」と思ってもらえると嬉しいです😊

仏師(ぶっし)とは — 仏像を刻む「祈りと技」の職人

仏師とは、仏像を彫る職人のこと。でもただの職人ではありません。

信仰や美意識を込め、木や漆や色で仏さまを形にする「芸術家」でもあります。

仏教が広まるとともに、寺院と仏像づくりは深く結びつき、

時代によって様式や表現も変わってきました。

仏師はその時代の信仰や思想を映す、人々の心の鏡なのです。

時代を彩った仏師たちとその代表作

| 仏師名 | 活躍時代 | 代表作・特徴 |

|---|---|---|

| 鞍作止利(くらつくりのとり) | 飛鳥時代 | 法隆寺「釈迦三尊像」など、日本初期仏像の代表 |

| 将軍万福(しょうぐん まんぷく) | 奈良時代 | 興福寺「八部衆立像」「十大弟子立像」など、乾漆仏制作 |

| 定朝(じょうちょう) | 平安時代 | 「定朝様」と呼ばれる優美で穏やかな表現を確立 |

| 運慶(うんけい) | 鎌倉時代 | 写実性・躍動感あふれる新しい仏像表現を推し進めた |

| 快慶(かいけい) | 鎌倉時代 | 繊細さと優雅さを併せ持つ作風で、阿弥陀像を多く残す |

| 湛慶(たんけい)、円空、木喰明満 など | 鎌倉~江戸 | 運慶・快慶の後継、または独自の作風で仏像文化を継承・変化させた |

この中でも、運慶・快慶は日本の仏像彫刻史において象徴的な存在であり、

現代でも多くの人を魅了しています。

運慶とは ── 力強く、リアル。迫力ある仏像を生んだ革新者

- 活躍時期は平安末から鎌倉初期(およそ12世紀末〜13世紀前半)

- 父・康慶を師匠にして修業を積む。

- 彼の作る仏像は、これまでの「静かで穏やかな古風な仏像」とは違い、

身体のリアルさや動き、感情の表現にあふれている。 - 代表作のひとつが、奈良・東大寺の巨大な仁王像(武力・守りの仏)

――強さと存在感で見る者を圧倒する、迫力ある作品である。

運慶についてより詳しい記事はこちら

▶︎ 【初心者向け】仏師・運慶とは?代表作・作風・魅力・伝運慶との違い

奈良|東大寺の南大門金剛力士(仁王)像

快慶と共同で制作した迫力ある像は、

仏像ファンならずとも一度は目にしたことがある名作だと思います。

▶︎東大寺の南大門金剛力士(仁王)像について

-1024x576.jpg)

【京都・奈良で会える】運慶の代表作

- 奈良|東大寺・仁王門「金剛力士像(仁王像)」(※快慶との共同制作)

運慶と快慶が共同で制作した、日本を代表する鎌倉彫刻。

筋肉の躍動感や表情の迫力から、運慶の写実表現の真骨頂を感じられます。 - 奈良|圓成寺「大日如来坐像」:若き日の運慶デビュー作

圓成寺の大日如来坐像は、若き日の運慶によるデビュー作とされる仏像です。

後年の力強い作風とは異なり、

どこか初々しさと真面目さが感じられる点も見どころです。 - 京都|六波羅蜜寺「地蔵菩薩坐像(夢見地蔵)」:運慶が夢で見たお地蔵様

- 奈良|興福寺・北円堂「弥勒如来坐像」

- 奈良|興福寺・北円堂「無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像」:運慶の最高傑作。

実在の僧侶をモデルにした写実彫刻で、生命感が圧倒的。国宝。

実在した高僧をモデルにした写実彫刻で、運慶の最高傑作とも称されます。

衣の質感や表情の緊張感から、まるで生きている人と向き合っているような

生命感が伝わってきます。 - 静岡|願成就院「阿弥陀如来坐像、不動明王及び二童子立像、毘沙門天立像」

- (番外編:京都|六波羅蜜寺「運慶坐像」(運慶の肖像とされる僧形像))

仏像ではなく、運慶自身の姿を表したとされる貴重な像で、

番外編として紹介します。

運慶という人物像を想像する手がかりになる一尊です。

※願成就院は静岡県ですが、運慶の代表作として外せないため一覧に残しています。

📍注目仏像|圓成寺(えんじょうじ)「大日如来坐像」の魅力

運慶が20代前半で手がけた現存最古の作品であり、

彼のデビュー作として極めて重要な仏像です。

▶︎運慶作・円成寺「大日如来坐像」について詳しく書いた記事はこちら

快慶とは ── 優美さと調和。静けさとやさしさを彫る名手

- 運慶と同じ時代に活躍し、同じ仏師集団(慶派)の一員(康慶の弟子)。

- 運慶の躍動感あふれる作風とは対照的に、繊細で優美な表現を得意とする。

- 快慶の仏像には、力強さよりも「やさしさ」「落ち着き」「調和」が感じられる。

- 特に阿弥陀如来像など、穏やかで安らぎを与える仏像が多く残されている。

- 鮮やかな彩色や金箔を使った仕上げの作品も多く、

仏の世界の華やぎや慈悲を感じられる。

【京都・奈良で会える】快慶の代表作

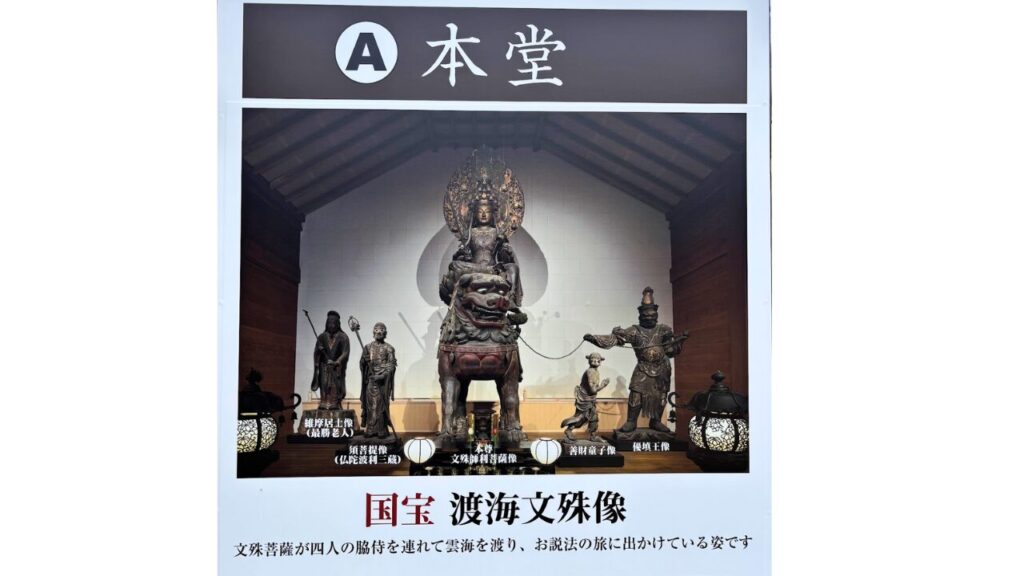

快慶の代表作のひとつが、奈良・安倍文殊院に伝わる 騎獅文殊菩薩像 です。

快慶らしいやさしく端正な表情が印象的な仏像で、

実際に拝観した体験をもとに、 見どころや感じた魅力を詳しくまとめています。

- 奈良|東大寺・仁王門「金剛力士像(仁王像)」(※運慶との共同制作)

運慶と快慶が共同で制作した、日本を代表する鎌倉彫刻。

筋肉の躍動感や表情の迫力から、運慶の写実表現の真骨頂を感じられます。 - 奈良|東大寺「僧形八幡神像」「阿弥陀如来像」「地蔵菩薩像」

- 奈良|阿部文殊院「渡海文殊群像」(騎獅文殊菩薩像・善財童子像・優填王像・須菩提像)

- 京都|醍醐寺・霊宝館仏像棟「不動明王坐像」

- 京都|醍醐寺「弥勒菩薩像」

- 京都|極楽寺「阿弥陀如来像(重文)」

- 京都|正寿院 「不動明王坐像(重文)」

怒りの表情を見せる不動明王でありながら、

全体の造形は端正で美しくまとめられています。

力強さよりも、静かに衆生を導く快慶ならではの不動明王像です。 - 京都|大報恩寺「十大弟子像」

釈迦の弟子たちを写実的に表した像で、一体一体の表情や個性が豊かです。

快慶の作品らしく、厳しさの中にもどこか人間味と温かさが感じられます。 - アメリカ|弥勒菩薩立像(ボストン美術館所蔵):文治5年(1189)作とされる初期作

彼の作品には、穏やかな表情とやわらかな線、そして調和の取れた構図が感じられます。

運慶と快慶の作品を比較することで、

日本仏像彫刻が持つ多様性と奥深さを改めて実感できます。

運慶が力強さと生命感で人を圧倒する仏師だとすれば、

快慶は静かな美しさと優しさで心に寄り添う仏師。

どちらが優れているかではなく、

仏像との向き合い方の違いを感じられる点も大きな魅力です。

運慶と快慶、それぞれの「仏像の魅力」を感じるポイント

京都・奈良には、運慶と快慶が手がけた名作が多く残されています。

上記では「初心者でも迷わず見に行ける」作品を中心に一覧でまとめました。

それぞれの像には、運慶らしい力強さ、快慶らしい端正で清らかな美しさがあり、

実際に目の前に立つと心が静かに整っていくような魅力があります。

| 仏師 | 作品の特徴 | 魅力 |

|---|---|---|

| 運慶 | 写実的・躍動的な像。筋肉や衣の線までリアルに表現 | 見るだけで迫力を感じ、仏の「生きているような力」に心が揺さぶられる |

| 快慶 | 優美で穏やか。表情や衣の質感、色彩などにこだわり | 静けさ、安心、慈悲を感じ、仏との「そっと寄り添う時間」に包まれる |

このように、同じ時代の仏師でも、表現は大きく異なります。

仏像を「誰が彫ったか」を知って鑑賞すると、

ひとつひとつの違いや個性がとてもよく見えてきます。

| 比較 | 運慶 | 快慶 |

|---|---|---|

| 印象 | 力強い・生きている | やさしい・祈り深い |

| 表情 | 現実の人に近い | 理想化された美 |

| 体つき | 筋肉の張り | しなやか |

| 向いている人 | 迫力が好き | 癒し・静けさが好き |

仏像を見る目が変わる ― 仏師を知ることで深まる鑑賞体験

仏像を見るとき、まず造形の凄さや美しさに目を奪われることでしょう。

でも、その背後には仏師たちの思想や技術、祈りが込められています。

たとえば、力強い仁王像の影にある「人々を守りたい」という願い。

あるいは、穏やかな阿弥陀像の中にある「すべての人を包みたい」という慈悲。

仏師の違いを知ることで、仏像はただの像ではなく、

私たちに語りかける「存在」になってくれます。

次に寺院を訪れたときは、

ぜひ「この仏像は誰が彫ったのだろう?」と気にしてみてください。

きっと、見るものが変わり、心に残る時間になるはずです。

こうした違いを感じながら仏像を見ていると、

さらに時代をさかのぼり、

定朝の穏やかで優しい仏の表情を思い出す方もいるかもしれません。

もし、仏像を前にして「ただ静かに心が落ち着く感覚」が好きな方は、

定朝様式の仏像にも、きっと惹かれるはずです。

仏像の魅力は、どれが優れているかではなく、自分の心にどう響くか。

運慶・快慶、そして定朝、それぞれの仏像と向き合いながら、

そんな楽しみ方ができるのも仏像巡りの魅力です。

運慶作の「園成寺 大日如来坐像」を実際見て感じたこと

奈良国立博物館「超 国宝」展で至近距離から拝観しました。

とにかく美しい。

穏やかでありながら芯の強さを感じさせる面差し。

左右対称に整ったお顔立ち、引き締まった体躯、滑らかに流れる衣文線

――どこを見ても、一分の隙もない美しさがありました。

それでいて、どこか人間味を帯びたあたたかさも感じさせ、

見る人の心を自然と静けさへと導いてくれます。

これまで沢山の仏像を拝観してきましたが、

こんなにも美しく、どれだけ観ても不思議と見飽きることはないほど、魅了されました。

20代後半のデビュー作だというのも驚きです。

博物館での展示の場合、

照明や展示台の工夫により多方向から細部まで観察できる可能性が高いので、

仏像好きの私にとって最高の場所です。

この「圓成寺の大日如来坐像」の美しさが忘れられず、

また、若き日の運慶による精緻な造形を間近で鑑賞できる

貴重な機会はなかなかないと思い、九州から2度も奈良へ足を運びました(笑

それほどまでに魅了された仏像なのです。

次回は通常安置されている寺院、円城寺で拝観したいと思います。

(追記:2025.12.09)

ついに念願だった圓成寺を訪れ、

再び大日如来にお会いすることが出来ました!✨

運慶の仏像を深く知ったあとは、

京都・奈良で心が整う仏像ひとり旅のまとめ も参考にしてみてください。

運慶の力強さ、快慶の繊細で優しい美しさ。

そのどちらにも通じる「やさしさの原点」として、

定朝の存在を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

平安時代の定朝が生み出した穏やかで調和のとれた仏の表情は、

後の時代の仏師たちに大きな影響を与えました。

鎌倉時代に活躍した運慶や快慶の仏像も、

時代は違えど、その流れの中にあると感じられます。

筆者の運慶・快慶の仏像印象比較

運慶・快慶どちらも同じぐらい好きなので「選べない」です。

🔹 運慶の仏像

「強さを、美として成立させた仏師」

- 筋肉・量感・迫力

- 生きている人間の身体性

- 美しい造形

👉 強いから美しい

👉 現実を生き抜く力をくれる仏像

背中を押してほしいとき → 運慶

🔹 快慶の仏像

「祈りを、美として結晶させた仏師」

- 線が細く、均整が取れている

- 表情にやさしさと静けさがある

- 見る人の心をそっとほどく

👉 やさしいから美しい

👉 心を静め、整えてくれる仏像

気持ちを立て直したいとき ・心が疲れているとき→ 快慶

まとめ|比較

運慶と快慶は、それぞれ表現の方向性は違いますが、

どちらも鎌倉時代を代表する名仏師です。

そして私自身、どちらが好きかと聞かれたら選べません。

同じように感じる方も多いはずです。

運慶の強く美しい表現も、快慶の繊細で優しい美しさも、

どちらも心を豊かにしてくれるからです。

運慶と快慶、どちらが優れているのか?

運慶と快慶は、よく「対照的な仏師」として語られます。

たしかに、運慶は力強く写実的な表現で知られ、

快慶は繊細で優しさを感じさせる仏像を多く残しました。

けれど、どちらが優れているか、どちらが好きかを決める必要はないと思います。

運慶の仏像は、現実を生き抜く強さや人間の力を感じさせ、

快慶の仏像は、心をそっと包み込み、祈りの静けさを伝えてくれます。

それぞれの仏像が与えてくれる感覚は違いますが、

どちらも、人の心に寄り添うために生まれた仏像であることに変わりはありません。

仏像は「今の自分」に響くものを選べばいい

仏像鑑賞は、正解を探すものではなく、

今の自分の心に、どの仏像が響くかを感じる時間なのかもしれません。

元気がほしいときは運慶の力強さに惹かれ、

心を落ち着けたいときは快慶の優しさに救われる。

そんなふうに、その時々で感じ方が変わるのも、仏像の魅力です。

運慶も快慶も、どちらも同じくらい美しい

運慶と快慶は、表現の方向性こそ違いますが、

どちらも鎌倉時代を代表する名仏師であり、日本仏像史に欠かせない存在です。

「どちらが好きか」ではなく、

「どんな気持ちのときに、どの仏像に会いたいか」。

そう考えて仏像と向き合うと、

きっと鑑賞の時間が、より深く、心が整うひとときになるはずです。

まとめ|運慶と快慶から受け取る、仏像の新しい魅力

日本の仏像の世界で、運慶と快慶は「表現」の歴史を大きく動かした二人の巨匠です。

- 写実と迫力の運慶

- 穏やかさと優美の快慶

両方を知ることで、仏像の奥深さと可能性を感じ取ることができます。

仏像初心者の方にも、仏像好きの方にも。

次にお寺や博物館で仏像を見るとき、少し見方を変えてみる──

それだけで、新しい発見や感動があるはずです。

実際に彼らの代表作に出会うと、

その迫力や美しさに「また会いたい」と思える体験が待っています。

奈良や京都を訪れる際は、ぜひ運慶・快慶の仏像に会いに行ってみてください。

運慶・快慶の仏像は、京都や奈良を中心に点在しています。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。

宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

→奈良エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

次に読みたい関連記事

運慶・快慶の違いを知ったあとに、実際の仏像と向き合うと、感じ方がぐっと深まります。 気になる作品があれば、ぜひ拝観体験の記事もあわせてご覧ください。

▶︎ 【初心者向け】仏師・運慶とは?代表作・作風・魅力・伝運慶との違い

▶︎運慶・快慶の共同制作|東大寺の南大門金剛力士(仁王)像について

▶︎快慶作|奈良・安倍文殊院|騎獅文殊菩薩像の歴史・造形美を完全ガイド

▶︎2025年開催 奈良国立博物館130周年記念「超 国宝」展

▶︎仏像の魅力は「展示方法」にあり?同じ仏像でも寺院と博物館では見え方が変わる不思議

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。