中宮寺の半跏思惟像(はんかしいぞう)は、

飛鳥時代を代表する「微笑みの菩薩」です。

静かにほほ笑む姿(アルカイックスマイル)は、

奈良のどの仏像とも少し違う、柔らかい温度をまとっています。

この像に向き合うと、胸の奥がふっとほどけるような、

不思議な安らぎを感じます。

この記事では、

・半跏思惟像の歴史や造形美、

・微笑みがなぜ特別なのか

を、初めての方にも伝わる言葉で丁寧にガイドします。

静かな奈良をゆっくり巡りたい方へ。

仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。

無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。

【国宝】 菩薩半跏像(ぼさつはんかぞう)|基本情報

- 中宮寺半跏思惟像(ちゅうぐうじ はんかしいぞう)

- 正式名称:菩薩半跏像〈伝如意輪観音(でん にょいりん かんのん)〉

- 飛鳥時代(7世紀)を代表する仏像

- 国宝

- 中宮寺のご本尊

- 材質・技法:主にクスノキを使った寄木造り(複数の木材を組み合わせる技法)で、

表面には黒漆が現れています。

これは長い年月の間に金箔や色彩が剥げ落ちたためです。 - 像高:約132センチ

魅力

アルカイックスマイル(古典的微笑)

この像は口元にわずかな微笑みをたたえており、

エジプトのスフィンクスやモナリザと並び「世界三大微笑像」と称されています。

その柔らかく穏やかな表情は、見る者に安らぎと安心感を与えてくれます。

思惟(しい/しゆい)のポーズ

右手の指先を頬に添え、片脚を組む「半跏思惟」の姿勢は、

「人々の悩みをいかに救済するか」を静かに思索している様子を表しています。

このポーズ自体が慈悲深さと知性を象徴しています。

気品ある造形美

ふっくらとした顔立ち、体つき、そして全体に漂う気品。

飛鳥時代の仏像の中でも最高傑作と称される理由がここにあります。

歴史的・文化的ミステリー

寺伝では如意輪観音とされていますが、一般には弥勒菩薩(未来仏)とする説が有力。

像の尊名や由来にはいまだ謎が多く、その点もまた魅力のひとつです。

経年変化による独特の美しさ

表面に現れた黒漆とわずかに残る彩色が、かつての鮮やかな姿を想像させ、

金属のような質感が仏像の神秘性を一層際立たせています。

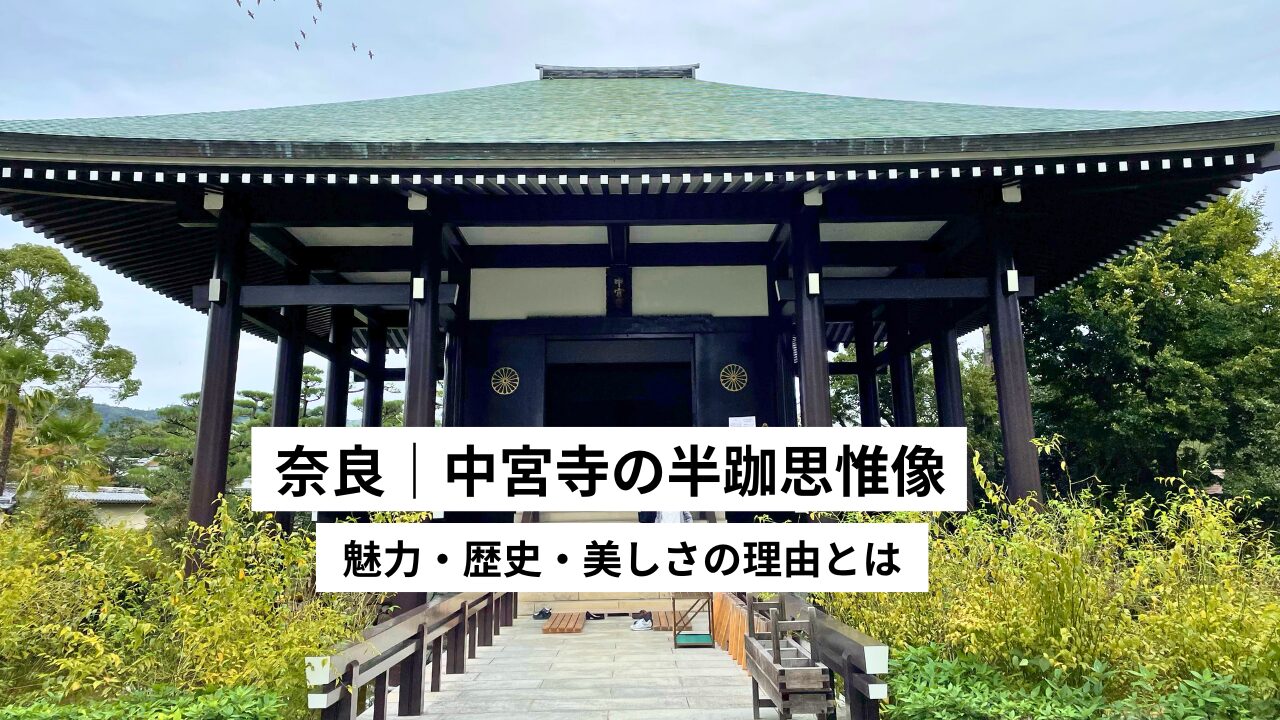

歴史的背景

中宮寺は聖徳太子が母・穴穂部間人のために建立したと伝わる尼寺で、

法隆寺とともに古代仏教の中心的寺院です。

この像は飛鳥仏の最高峰とされ、見る角度により表情が変わる不思議な魅力を持っています。

微笑みの謎や深い意味

アルカイックスマイル(古典的微笑)の謎

この像の微笑みは、エジプトのスフィンクスやモナリザと並び

「世界三大微笑像」とされています。

なぜこのような微笑が施されたのか、いまだ解明されていません。

美術史家たちの間でも謎とされています。

慈悲と悟りの象徴

仏像の微笑みには、単なる優しさや安らぎだけでなく、

「つらいことがあっても表情に出さず、他人に自分の苦しみを渡さない」

という精神性が込められていると考えられています。

苦難を内に秘めながらも、他者には穏やかな慈悲の心で接するという

仏教的理想を体現しているのです。

見る者へのメッセージ

「どんな困難な状況でも心に平安を保ち、他者に優しくあるべき」

というメッセージを静かに伝えているとも解釈されています。

東西文化の交差点

微笑みの表現は、古代ギリシャや中国の石窟仏など、

シルクロードを通じて伝わった美術様式の影響を受けているとも言われています。

このように、中宮寺「菩薩半跏思惟像」の微笑みは、

時代や文化を超えて人々を惹きつける神秘性と、

深い慈悲・悟りの象徴という多層的な意味が込められており、

その解釈や由来には今も謎が残されています。

「微笑む仏像」がもたらす癒しや安心感

- リラックス効果:仏像、とくに穏やかな微笑みをたたえた像をじっと眺めていると、

理由ははっきりしなくても「なぜか安心感を覚え、リラックスできる」

心理状態が生まれます。

これは、仏像の静かな表情や落ち着いた佇まいが、

見る人の心を自然と穏やかに導くためです。 - 瞑想的な心理作用:仏像を鑑賞することで、瞑想に近い心理状態が生まれることが

心理学的にも指摘されています。

分析や比較をせず、ただ仏像の表情や存在感に身を委ねることで、

心が静まり、日常のストレスから解放される効果が期待できます。 - あたたかい気持ちや癒し:微笑む仏像は、見守られているような感覚や、

心の奥底からあたたかい気持ちを呼び起こしてくれます。

これは、仏像が人々の苦しみや悩みに寄り添う存在として

造られてきた歴史とも関係しています。 - 救いと希望の象徴:仏像は「幸せや救いを求める人のためにつくられた存在」であり、

微笑みは「どんな時も見守ってくれている」という安心感や、

困難な状況でも希望を持てる心の支えとなります。

このように、微笑む仏像は、見る人に深い癒しと安心感、

そして心の平穏をもたらす効果があると考えられています。

まとめ

3度、別々の場所で拝観しましたが、

その度に感じる気品と神秘的な美しさは今でもハッキリと覚えています。

日本美術史でも欠かせない存在であることは納得です。

中宮寺では「如意輪観音」とされていますが、

多くは「弥勒菩薩」とも考えられている。

ーーー未だ残る謎が、この像のさらなる魅力となっているように思いました😊

仏像旅は、短時間で駆け足で巡るより、せっかくならゆっくりと1泊して、

静かな時間の中で向き合い、より魅力を深く感じてほしいです。

心を整える仏像旅として、宿泊を含めた計画を立ててみるのもおすすめです。

▶︎ 京都の宿泊先を探す(楽天トラベル)

▶︎ 奈良の宿泊先を探す(楽天トラベル)

また仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

あわせて読みたい関連記事

▶︎願徳寺の如意輪観音坐像:異国の風を感じる彫りの深さと、静かな存在感が印象的な仏像

▶︎仏像の魅力は「展示方法」にあり?同じ仏像でも見え方が変わる不思議

奈良・中宮寺|基本情報

- 住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1-1-2

- 拝観時間:

10/1〜3/20:9時〜16時(受付〜15時45分)

3/21〜9/30:9時〜16時30分(受付〜16時15分) - 拝観料金:大人:600円/小学生:300円

※拝観時間や料金などの詳細や最新情報は公式サイト等でご確認ください。

アクセス

奈良駅から中宮寺へのアクセス方法

- JR奈良駅からJR法隆寺駅まで大和路快速で約11分乗車

- 法隆寺駅から奈良交通バスで「法隆寺門前」行きに乗り、終点で下車(約8分)

- バス停から中宮寺までは徒歩約8分

バスの運賃は約220円で、徒歩を含めた所要時間は約30〜40分ほどです。

徒歩の場合は法隆寺駅から約1.2km、徒歩約15分で到着します。

法隆寺(南大門)から中宮寺へのアクセス方法

- 徒歩約8分

※投稿している写真は全て投稿者が撮影しております。

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

🇺🇸 English Summary(英語要約)

The Bodhisattva in Half-Lotus Pose at Chūgū-ji Temple: A Serene Smile and Elegant Beauty

This article explores the charm and historical significance of the Bodhisattva in Half-Lotus Pose (hankashii-zō) enshrined at Chūgū-ji Temple in Nara, Japan. Believed to date back to the Asuka period (7th century) and designated as a National Treasure, the statue is known for its graceful pose, elegant form, and especially its mysterious gentle smile—often referred to as the “Archaic Smile.”

Highlights include:

- Graceful expression: The calm, slight smile is often compared to the Sphinx or Mona Lisa and is known to evoke peace and reassurance.

- Half-lotus pose (hankashii): A thoughtful pose that symbolizes deep contemplation and compassion.

- Aesthetic elegance: The statue’s gentle features, black lacquered surface, and soft form are celebrated as a masterpiece of early Japanese Buddhist sculpture.

- Spiritual interpretation: The smile is believed to represent compassion, wisdom, and inner peace, offering comfort to viewers.

- Emotional impact: The statue brings healing and tranquility, encouraging meditation-like states and emotional solace.

- Historical background: Chūgū-ji was founded by Prince Shōtoku for his mother. The statue has long watched over visitors in Ikaruga, Nara.

The article also mentions the mystery behind the identity of the statue—traditionally regarded as Nyoirin Kannon, but possibly representing Maitreya (Miroku Bosatsu)—a topic that continues to intrigue scholars.

Finally, the writer reflects on three personal viewing experiences at different locations (including museum exhibits), illustrating how lighting, placement, and environment can significantly affect one’s impression of a Buddhist statue—even when it’s the same figure.

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。