京都・上京にある大報恩寺(だいほうおんじ/通称:千本釈迦堂 せんぼんしゃかどう)は、

素朴で落ち着いた佇まいの中に、古くからの信仰と磨き抜かれた仏像美が息づく寺院です。

この記事では、筆者が心奪われた如意輪観音(にょいりんかんのん)の魅力を、造形・表情・鑑賞ポイントを中心に、やさしい言葉で丁寧にご紹介します。

「仏像はよく分からない…」という方にも、安心して読んでいただけるガイドです。

京都をゆっくり巡りたい方へ。

午前中、または混雑が落ち着く夕方の時間帯にこそ、静かに向き合える仏像です。

1泊することで、時間に追われず、心を整える拝観ができます。

アクセスの良いホテルや宿はこちらでまとめて探せます。

→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)

如意輪観音(にょいりんかんのん)とは

正式名称:木造如意輪観音菩薩坐像(もくぞう にょうりんかんのん ぼさつざぞう)

木造六観音菩薩像の中で唯一の坐像(座っている)が 如意輪観音(にょいりんかんのん)。

坐像であるために台座を高くし、群像としての調和が図られています。

造形上の特徴

- 欅材による寄木造

- 素朴な木肌仕上げ(無彩色)

- 半跏趺坐(はんかふざ)

- 如意宝珠や蓮華などを持つ伝統的な姿

- 上体のひねりや膝の張りで “動き” を表現

静かな堂内にありながら、衣の流れや姿勢に 生命感と緊張感が漂う造形 が特徴です。

表情の魅力

穏やかな中に、凛とした知性と慈しみを宿す表情。

じっと見つめていると、語りかけてくるような深みがあります。

信仰的意味

如意輪観音は六道のうち「天道」を救う存在とされ、願いを叶え、福徳と知恵を授ける観音として広く信仰されています。

千本釈迦堂(大報恩寺)の如意輪観音|形式・特徴まとめ

- 像の形式:木造・寄木造・像高96.1cm(坐像)

- 制作年:貞応3年(1224年)

- 仏師:定慶(じょうけい)

- 位置づけ:六観音の一尊(天道を救済)

如意輪観音の見どころ|鑑賞のポイント

鑑賞時に注目したいポイントは次の3つです:

- 持ち物:如意宝珠・蓮華など

- 表情:柔らかい微笑みと凛としたまなざし

- 造形:衣文の流れ、膝の張り、身体のひねり

私が如意輪観音に惹かれた理由(鑑賞体験)

霊宝館で六観音に向き合ったとき、最も心をつかまれたのが如意輪観音でした。

- 動きのある造形

- 衣文の流れるような彫り

- 手の繊細で力強い所作

- 静と動が同居する表情

そのすべてに引き込まれ、しばらく動けなくなるほど。

「今も物語が続いている」と感じられるほどの存在感でした。

木造六観音菩薩像(概要)|六つの観音が織りなす物語

如意輪観音は、木造六観音菩薩像の一尊になります。

大報恩寺の木造六観音菩薩像は、貞応3年(1224年)・仏師・定慶(じょうけい)作。鎌倉時代を代表する群像として、全六体が揃って現存し、国宝に指定されている貴重な群像です。

六観音は以下の6体で構成されています:

- 聖観音

- 千手観音

- 馬頭観音

- 十一面観音

- 准胝(じゅんでい)観音

- 如意輪観音(唯一の坐像)

六観音の特徴

- 立像5体(像高 約173~180cm)

- 坐像1体(如意輪観音:像高96.1cm)

- 寄木造・木肌仕上げ(無彩色)・玉眼入り

- 胎内には関連経巻が納入

もとは北野経王堂に伝来したとされ、1670年に大報恩寺へ移座されました。

信仰的意味と現存価値

六観音は六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)を救済する存在で、中世には多くの六観音像が造立されました。しかし、鎌倉彫刻で一具すべてが現存する例は全国でも極めて稀です。

台座・光背も当初のまま残り、保存状態は極めて良好。

静かに並ぶ六尊は、鑑賞者の周囲を「包み込むような配置」で、圧倒的な物語性を生み出しています。

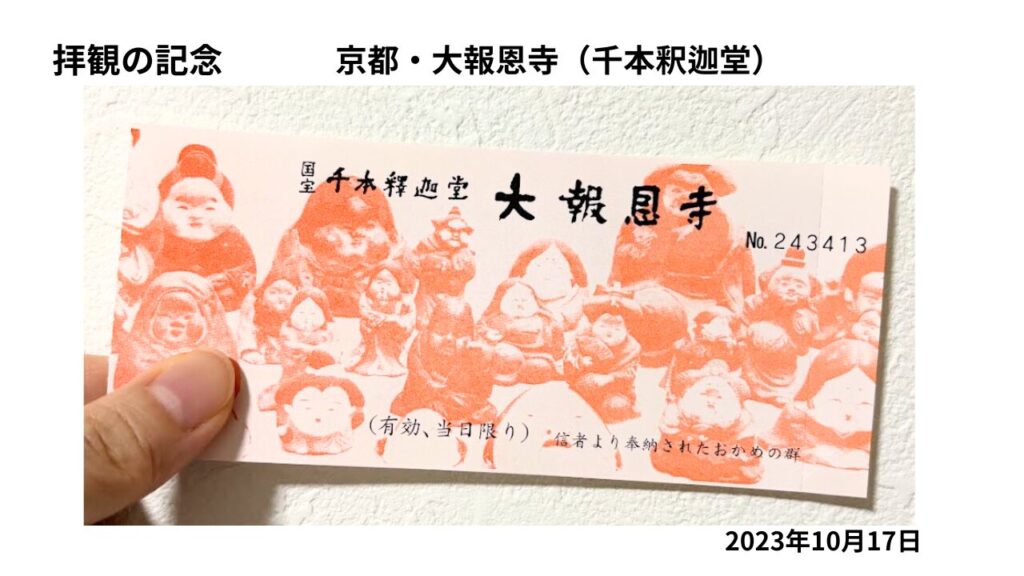

拝観のポイント|霊宝館で会える?通常拝観?

千本釈迦堂では、本堂と霊宝館での拝観が可能です。六観音(如意輪観音)は霊宝館で公開されています。

- 如意輪観音は 霊宝館 に安置

- 霊宝館は通年拝観可能(時期により変動あり)

- 拝観時間:9:00〜17:00(霊宝館受付16:00 )

- 拝観料:境内の参拝は無料/本堂・霊宝館は有料(例:霊宝館600円/2023年時点)

拝観料や拝観時間は変更される場合があります。訪れる前に公式情報を確認しましょう。

千本釈迦堂(大報恩寺)基本情報

所在地:京都府京都市上京区溝前町1034

- 本尊・釈迦如来像は秘仏(年に4回の御開帳あり)

- 霊宝館は比較的落ち着いて拝観できる空間

- 境内参拝は無料/本堂・霊宝館は有料

- 最新情報は公式サイトにてご確認ください。

アクセス|京都駅からの行き方(公共交通)

京都駅からは市バス利用が便利です。

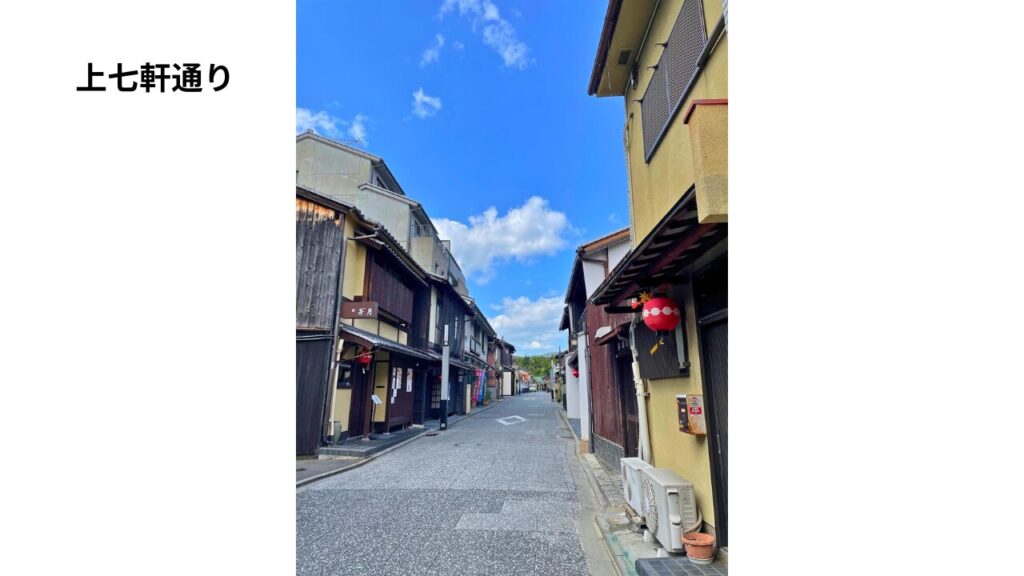

- 市バス50系統:「京都駅前」→「上七軒」(約23〜32分)徒歩3〜4分

- 市バス10・203系統も利用可

「上七軒」バス停からは案内標識もあり、道順はわかりやすいです。

また旅行を計画中の方は、あわせて宿泊先も早めにチェックしておくと安心です。

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→楽天トラベル|京都エリアの宿泊一覧

周辺の立ち寄りスポット

- 北野天満宮 — 学業成就の聖地

- 平野神社 — 四季の花が楽しめる名社

- 上七軒通り — 昔ながらの町並みとカフェが点在

▶︎京都1日散策プラン|千本釈迦堂から北野天満宮・平野神社を巡る

まとめ|京都で如意輪観音に会うなら千本釈迦堂へ

如意輪観音に感じた「動き」「表情」「手の所作」は、仏像が単なる静物ではなく、今もなお語りかけてくる存在であることを教えてくれました。仏像鑑賞が好きな方には、ぜひ足を運んでじっくり向き合ってほしい場所です。 また、初めての方でもきっと心が整う特別な出会いになるでしょう。

ぜひ公共交通を利用し心豊かな仏像旅をお楽しみください。

※本文の拝観情報は執筆時点の一般的な案内であり、最新情報は寺院公式サイトでご確認ください。

京都旅行を計画中の方へ

こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。

→楽天トラベル|京都エリアの宿泊一覧

そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が

奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。

▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら

🇺🇸 English Summary(英語要約)

Daihōon-ji (commonly known as Senbon Shakado) in Kyoto’s Kamigyō Ward is a serene and graceful temple where ancient devotion meets refined Buddhist sculpture. In this article, we explore the Nyoirin Kannon seated statue enshrined there, delving into its attributes, history, viewing points, practical visiting information, and how to reach the site via public transport—ideal for solo travellers.

The temple’s remarkable “Six Kannon” group—by the Kamakura-period master sculptor Jōkei (1224)—is exceptional in Japan for remaining entirely intact. The five standing figures stand around 173-180 cm, while the Nyoirin Kannon is the single seated one, with a height of 96.1 cm. Carved of keyaki wood in a “yosegi” technique, the statues are uncoloured and bear serene yet dynamic presence.

As the only seated figure among the group, the Nyoirin Kannon emanates a distinct atmosphere—its half-lotus pose, subtle twist of the body, and the motif of the wish-fulfilling jewel signify its connection with the “heavenly path” among the six realms of rebirth. The temple’s exhibition space allows visitors to appreciate the volume, expression and movement of the figure, while noting that the surrounding five figures enhance the sense of narrative and presence.

For the visitor, key points include: observe the jewel and lotus, the flowing folds of the robe, the thigh’s projection and body’s subtle twist—all revealing the craft of carving and the spiritual intent behind it. Visiting via Kyoto Station using city bus route 50 (to “Kamishichiken” stop) or from Randen’s Kitano-Hakubaichō Station makes for a relaxed, accessible journey.

In short: if you seek not just a sculpture but a moment of stillness and spiritual image that speaks to you, the Nyoirin Kannon at Senbon Shakado is a must-see. It may become that encounter where your “heart becomes aligned.”

(*Please check the temple’s official site for the latest opening hours and visitor information.)