仏像ってどんな存在?初心者にもわかる基本

仏像とは、仏教における仏や菩薩などの姿を形にしたもの。

お寺では手を合わせて祈る対象でもあり、芸術作品としても高い価値があります。

まずは「なんとなく好き」からで大丈夫です😊

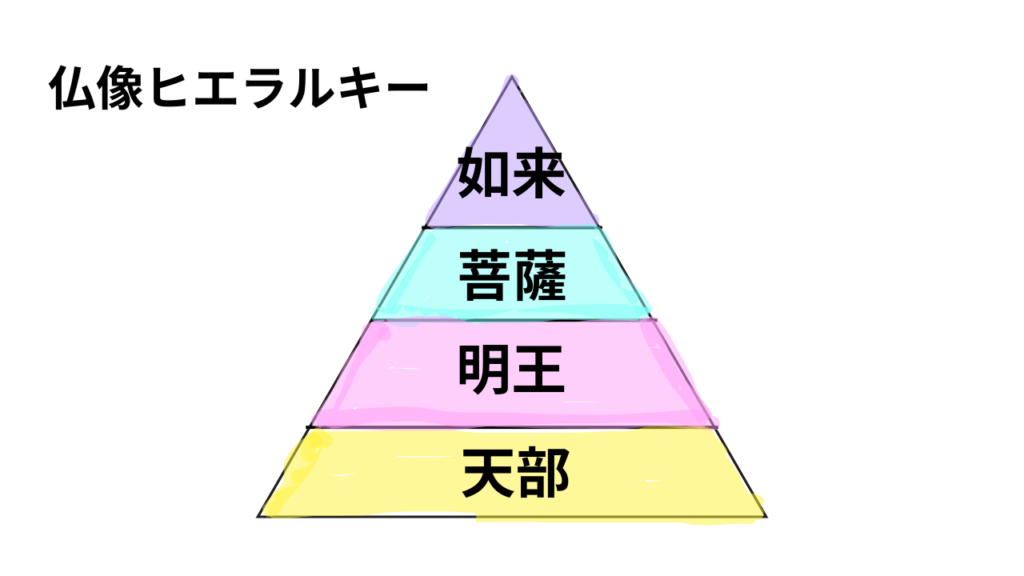

仏像には「如来・菩薩・明王・天部」という大きな分類があります。

初心者の方は、まず全体像を知ると仏像巡りがぐっと楽しくなります。

▶ 仏像の種類と見分け方を初心者向けにわかりやすく解説した完全ガイドはこちら

仏像のルーツ

仏像は、仏教をひらいたインドに実在したお釈迦さまがモデル。

入滅後、はじめは、あまりにも尊い姿を表現するのはタブーとされ、足形を刻んだ仏足石や、その遺骨を納めた仏塔などが信仰の対象でした。(※入滅…釈迦の死を意味する言葉)

それから500年ほどたった紀元1世紀の中頃、インド北西部ガンダーラ地方と北インドのマテュラー地方の2地域で、ほぼ同時に仏像が造られ始めました。

釈迦が没して長い年月がたったため、実際のお姿があった方が、仏教の布教活動が行いやすいためだったと考えられています。

また、仏教文化と、ギリシャ彫刻などでおなじみのヘレニズム文化が出会ったことも、大きなきっかけだったといわれています。

仏像は、インドにおける異文化交流と宗教的な変化の中で誕生し、やがて中央アジアや中国、朝鮮半島を経て日本に伝わりました。

仏教が発展していくにしたがい、仏像にも様々な考えが反映されて種類も増え、悟りを得た修行者「羅漢」や各宗派の重要な僧「高僧」も像として崇められるようになりました。

日本では平安時代以降、昔から信仰されていた神様と仏様が一緒になった「神仏習合」の仏像も作られました。

「仏像旅」とは? 注目の“心整う旅”

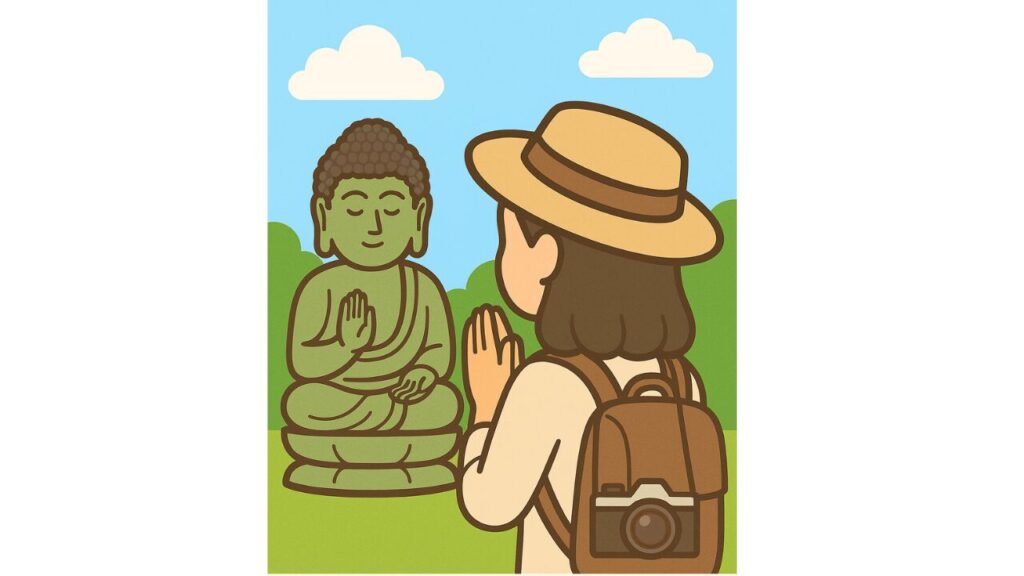

仏像旅とは、全国各地のお寺や博物館などを巡り、さまざまな仏像を鑑賞し、その歴史や美しさ、信仰の背景に触れる旅のことを指します。

近年では、仏像を目的に寺院を巡る「仏像巡り」がブームとなり、特に女性の間で「仏女」と呼ばれる愛好者も増えています。

この旅では、単に仏像の外見を鑑賞するだけでなく、

- 仏像が持つ宗教的・歴史的な意味や、当時の人々の願い・祈りに思いを馳せる

- 仏師や住職のガイドを受けながら、仏像の種類や特徴について深く学ぶ

- 仏像を通して、過去の人々や文化と対話する体験を得る

また、仏像旅は京都や奈良などの有名な古都だけでなく、地方の小さな寺院や、仏像作家の足跡をたどる旅など、さまざまなスタイルがあります。

仏像そのものが動かずとも、その表情やポーズから多くのことを語りかけてくれるため、静かな感動や癒やしを求める旅としても人気です。

まとめ

- 仏像旅とは、仏像を巡ることを目的とした旅

- 歴史や信仰、芸術性に触れることができる

- 仏師や住職によるガイド付きツアーも存在

- 仏像を通じて、時代や人々の思いに触れる体験ができる

仏像旅は、心静かに自分自身と向き合い、文化や歴史を深く味わう旅として、多くの人に親しまれています。

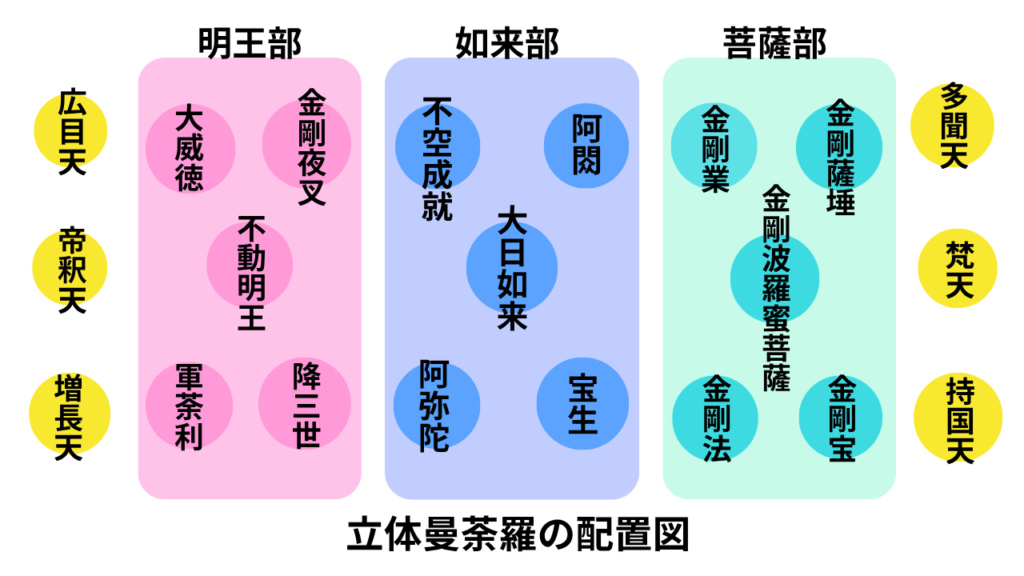

まず知っておきたい仏像の種類と特徴

- 如来(にょらい):悟りを開いた存在。衣も持ち物もシンプル。

- 菩薩(ぼさつ):人々を救う途中の存在。装飾や優しい表情が特徴。

- 明王(みょうおう):怒った顔で悪を滅する。力強さが魅力。

- 天部(てんぶ):守護神たち。金剛力士像などが代表的。

🔰仏像の種類(如来・菩薩・明王・天部)について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

仏像を楽しむ鑑賞ポイント3つ

- 表情:慈悲・怒り・静けさなど、その仏の個性がにじみ出ています。

- ポーズ(印相):手の形には意味があります。合掌、施無畏など。

- 造形美:時代や仏師によって、顔立ちや体型にも個性が出ます。

初心者におすすめの仏像スポット

公共交通で行けて、一人でも安心して見学できる寺院をご紹介します。

仏像巡りのマナーと服装

仏像を前にするときは、帽子を取り、手を合わせるだけでも気持ちが整います。

服装は派手すぎず、歩きやすい靴がおすすめです。

御朱印の楽しみ方と初心者が気をつけたいこと

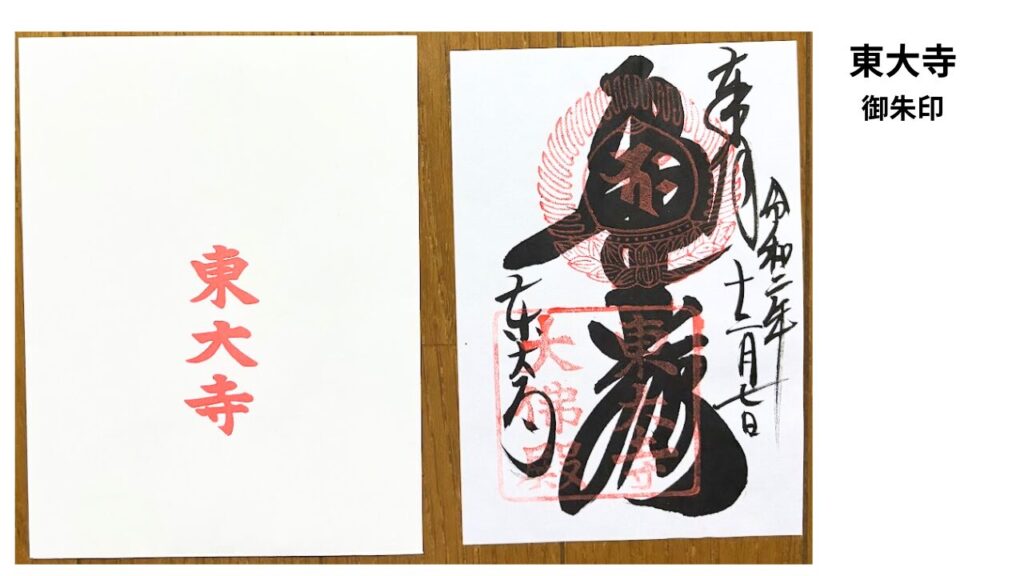

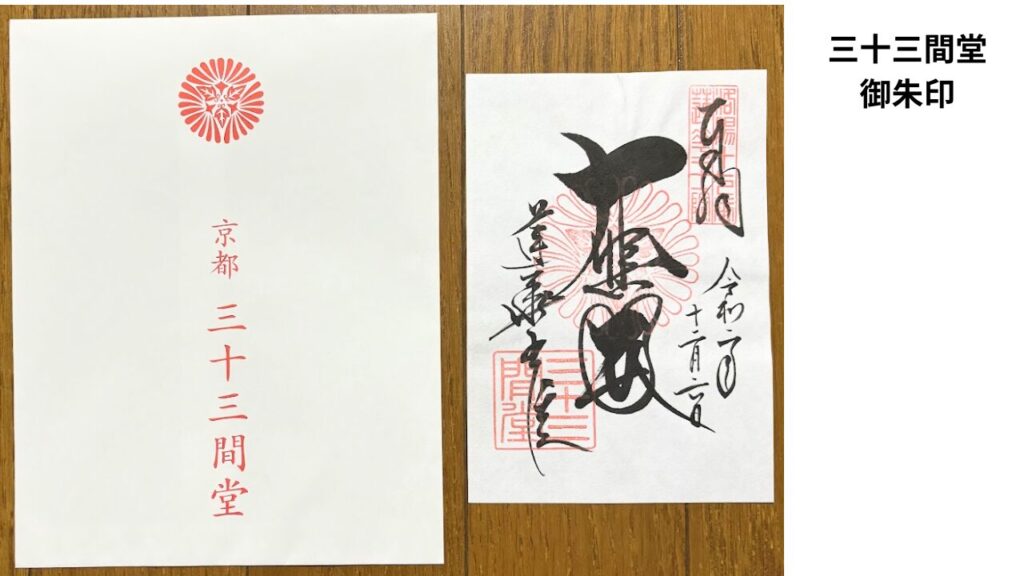

寺社を訪れた際、多くの人が楽しみにするのが「御朱印」です。御朱印は参拝の証としていただけるもので、墨書きと朱印が美しく、旅の記録にもなります。ただし、注意しておきたいのは「御朱印はスタンプラリーではない」ということです。御朱印はあくまでも「ご本尊やご祭神へのお参りを済ませてから」いただくのが基本。マナーを守ることで、より心のこもった記録として残すことができます。

また、御朱印帳は大切に扱い、ページを飛ばさず順番に書いていただくようにしましょう。混雑時は並んで待つこともありますので、時間に余裕を持って訪れるのがおすすめです。御朱印をいただく行為そのものが、静かに手を合わせるひとときと同じように、心を整えてくれる大切な体験となるでしょう。

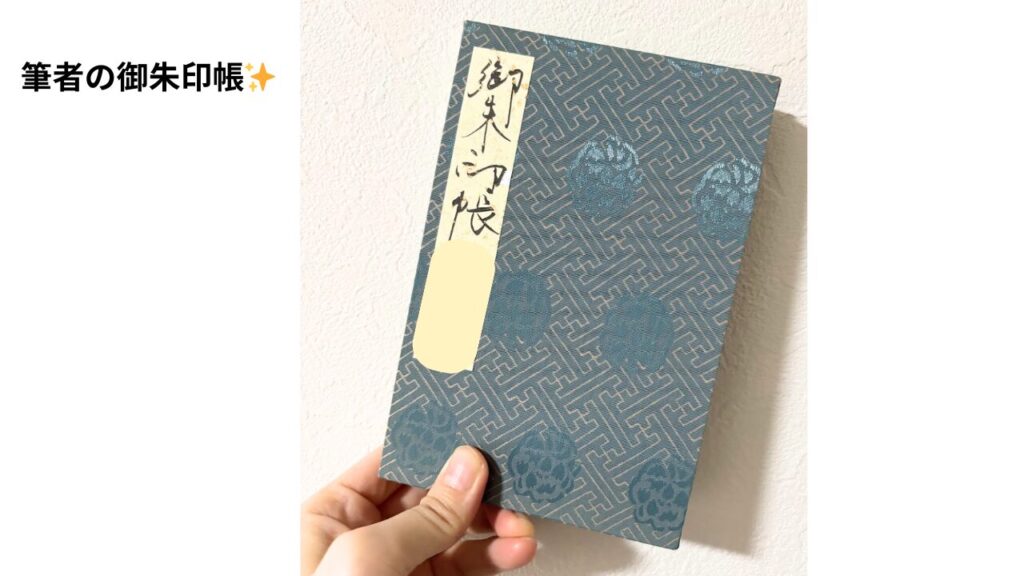

旅の思い出を残すなら|御朱印帳がおすすめ

神社仏閣を訪れたら、ぜひ記念に「御朱印」をいただいてみてください。朱色の印と墨書きの文字には、そのお寺ならではの歴史や祈りが込められています。

御朱印巡りを始めるなら、まずは自分だけの御朱印帳を用意してみましょう。持ち歩くだけで旅がさらに特別なものになりますよ。今はネットでカワイイ御朱印帳が購入できます。

特におすすめなのは、レビュー評価が高く人気の「友禅 御朱印帳 京都 朱印帳 京友禅紙」(楽天ランキング上位)です。

美しい和紙と上品な友禅柄が施された御朱印帳は、神社仏閣巡りの気分をさらに華やかにしてくれます。大切な思い出の記録として、また大人の旅にもぴったりです。ぜひチェックしてみてください!

ひとり旅でも安心して楽しむコツ

午前中や平日の拝観が落ち着いていておすすめです。事前にアクセスを調べておくと安心。

疲れたらベンチで休憩しながら、自分のペースで巡りましょう。

まとめ|仏像巡りは「なんとなく惹かれる」から始めてOK

難しく考えなくても大丈夫。

心惹かれる仏像に出会えたら、それがきっとご縁です。

まずは会いに行ってみませんか?

私の仏像旅のきっかけは、京都の東寺にある「立体曼荼羅」です😊

京都の旅で心に残る仏像との出会いを

京都は、四季折々に表情を変える街並みと、歴史ある寺院や仏像が息づく場所です。春の桜、夏の青もみじ、秋の彩り、冬の静けさ──どの季節にも、それぞれの魅力があります。寺社を訪れるたびに、時の流れとともに変わる景色と、変わらない祈りの姿に心が整うことでしょう。

普段は非公開の仏像や特別拝観の機会も多く、歴史や信仰に触れながら深く心に残る時間を過ごせます。訪れる際は、拝観料や公開期間を事前に確認し、公共交通機関を利用することでスムーズにアクセスできます。人が少ない時間帯を選べば、より静かに仏像と向き合うことができるでしょう。

どの季節も、それぞれの光と空気の中で仏像と出会える京都。日常から少し離れて、心を整える旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

🌿 京都旅をさらに特別に ── 着物で巡る寺社と仏像の世界

せっかくの京都旅、寺社や仏像めぐりをより思い出深い時間にしたい方へ。

京都駅/烏丸駅周辺で、早い・手軽・着崩れないと評判の

夢館(ゆめやかた)着物レンタルなら、

季節の風を感じながら、風情ある和装でゆったりと京都の街を散策できます。

四季を通して、仏像との出会いをより深く味わいたい方におすすめです。

おわりに|仏像を通して心にふれる時間を

仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。

そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。

それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー

仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨

そんな思いを込めて、このブログを書いています😊

🇺🇸 English Summary (英語要約)

A beginner’s guide to enjoying Buddhist statues in Japan. We explain the main types of statues (Nyōrai, Bosatsu, Myōō, Tenbu), what to look for (facial expression, pose, form), and how to enjoy them during solo trips in Kyoto and Nara. Even first-timers can feel calm and inspired.