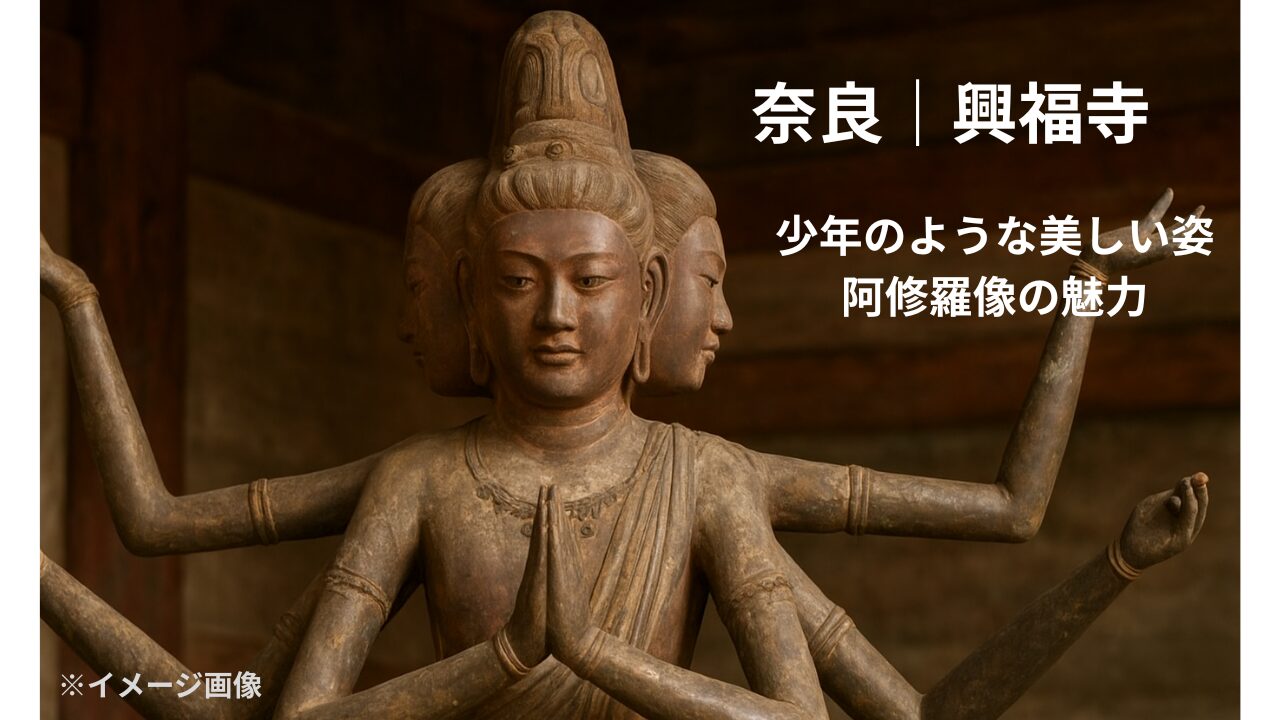

奈良|興福寺の国宝館に安置されている

【国宝】阿修羅(あしゅら)像。

何度もお会いしていますが、

毎回、時間を忘れて見入ってしまいます。

特別な知識がなくても、

表情や姿かたちから何かを感じ取ってしまう、

そんな不思議な存在感があります。

三面六臂(さんめんろっぴ/三つの顔と六本の腕)を持つ

憂いを帯びた美少年の姿は、

日本の仏像の中でも特に人気が高く、

多くの人々の心を惹きつけています。

本記事では、

・阿修羅像の歴史

・造形美

・見どころ

を徹底解説し、

初心者にもわかりやすくその魅力をお伝えします。

阿修羅(あしゅら)像とは?|三面六臂の特徴

阿修羅の由来と意味

もともと古代インドの神話に登場する

戦いの神「阿修羅(アスラ)」に由来しますが、

興福寺の像は単に怒りや激しさだけでなく、

三つの異なる顔それぞれに怒り、悲しみ、喜びといった

多様な感情が表現されています。

特に憂いや苦悩を秘めた美少年のような顔立ちで、

戦いの鬼神としての荒々しさではなく、

内面の人間的な感情が表現されているのが大きな特徴です。

三面六臂(さんめんろっぴ)の姿の意味

阿修羅像は三つの顔と六本の腕を持ち、

それぞれに異なる感情を表現しています。

怒り・哀しみ・慈しみといった複雑な感情が交錯する、

“憂いを帯びた美少年の姿”は、戦いの神が仏教に帰依した姿として、

その繊細な造形美と表現力から多くの人々を惹きつけています。

阿修羅像は、奈良時代(734年)に造られた国宝で、八部衆の一体。

仏教彫刻表現の粋を集めた作品のひとつです。

興福寺|阿修羅像の歴史

制作年代と時代背景

この像は「三面六臂(三つの顔と六本の腕)」を持つ異形の像で、

高さは約153.4cmです。

制作技法は「脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)」で、

麻布に漆を塗り重ねて形を作り、その内部は空洞になっています。

この技法により繊細な表情や動きのあるポーズが実現されており、

非常に軽量で15キロほどしかありません。

興福寺と阿修羅像の関わり

歴史的には、天平5年(733年)に聖武天皇の妃・光明皇后が

亡き母の菩提を弔うため興福寺西金堂を造営し、

その際に阿修羅像を含む「八部衆立像(仏法を守る8神の像群)」が完成しました。

八部衆は釈迦を守護する神々であり、

阿修羅像はその中でも特に有名で、

人々から深い信仰と美術的評価を受けています。

阿修羅像の造形美と鑑賞ポイント

この像は動的かつ優雅なポーズをとり、衣服や髪、腕の装飾まで

細部が非常に精緻に彫刻されており、仏教彫刻の最高峰と称されます。

制作に関わった仏師の腕前も当代一流とされ、

仏教と芸術の融合した傑作として多くの人々を魅了しています。

少年のような美しい姿

阿修羅像は細身で中性的な姿が特徴で、

まるで美少年のような雰囲気を漂わせています。

その可憐で繊細な姿は、見る人に親近感や共感を呼び起こします。

三つの顔が表す感情

- 正面の顔:柔和で慈しみを感じさせる表情

- 右側の顔:憂いを帯びた哀愁の表情

- 左側の顔:少し怒りを秘めた強さの表情

それぞれ異なる表情は、仏教に帰依し悟りを開く様子を表しているとされます。

この三面が織りなす感情の変化が、阿修羅像の最大の魅力の一つです。

六本の腕の表現

六本の腕はそれぞれ異なる位置で組まれ、

祈りや決意、守護を表しているといわれます。

特に胸の前で合掌する手は、信仰心の象徴として多くの人の心を打ちます。

ガラス越しではなく間近で鑑賞できます。

実際に阿修羅像の前に立つと、

どの角度から見ても引き込まれるような視線を感じ、

その静かな力に圧倒されます。

阿修羅像が安置されている興福寺は、奈良公園の一角にあります。

初めて訪れる方は、事前に行き方を確認しておくと安心です。

▶︎ 興福寺へのアクセス方法はこちら

阿修羅像の見学ポイント|興福寺 国宝館

八部衆(はちぶしゅう)像とともに拝観

阿修羅像は単独で鑑賞するだけでなく、

八部衆の仲間たちと並んで見ることでより深い意味を理解できます。

仲間と共に釈迦を守護する姿は、信仰世界の広がりを感じさせます。

八部衆像とは

仏法を守護する八部衆の中の一尊です。

興福寺の八部衆像は以下の8尊で構成されています。

- 五部浄(天に相当、象の冠をかぶる少年姿でリーダー格)

- 沙羯羅(龍に相当、頭に蛇を巻く少年の姿)

- 鳩槃荼(夜叉に相当、口を開け逆立った髪を持つ

- 乾闥婆(獅子の冠をかぶり目を閉じている)

- 阿修羅(三面六臂、武装せず改心した戦闘神)★

- 迦楼羅(鳥の頭を持つ人間姿、ガルーダの化身)

- 緊那羅(一本の角と三眼を持ち人間の姿)

- 畢婆迦羅(大蛇神、唯一髭を蓄えた壮年姿)

八部衆像は武装しているものが多いですが、

阿修羅像だけは武装しておらず、その怒りの表情も抑えられており、

仏教に帰依し悟りを開く様子を表しているとされます。

これらの八部衆は元来古代インドの神々ですが、

仏教の護法善神としての役割を与えられています。

拝観のおすすめ時間帯

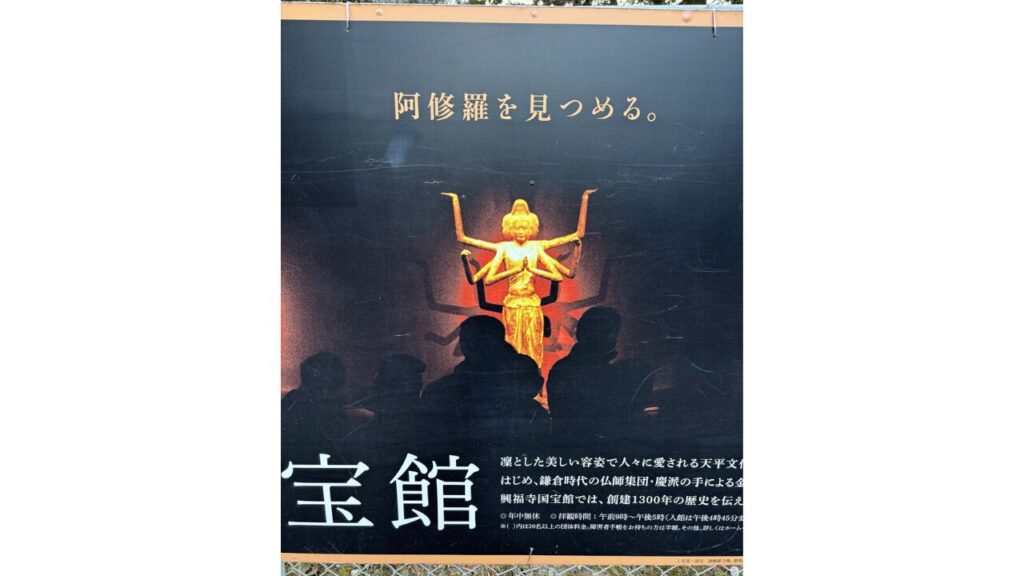

国宝館は混雑することが多いため、午前中の早い時間や平日が狙い目です。

人が少ない時間帯にじっくりと向き合うことで、

阿修羅像の表情をより堪能できます。

また、撮影禁止なので、心の中に残すことの大切さを感じます🙏✨

阿修羅像が人気の理由

- 阿修羅像は「美少年」のような若々しく整った顔立ちで、

多くの人々が「イケメン仏像」と称賛しています。

三つの顔がそれぞれ幼少期・思春期・青年期を表し、

多面的な感情や「心の葛藤」が表現されている点が

現代人の共感を呼んでいます。 - 奈良時代の高度な脱活乾漆造という技法で細部まで繊細に作られ、

その軽やかで動きのある姿が芸術的に高く評価されていることも人気の一因です。

1300年以上の時を超えた歴史的価値と芸術的完成度が魅力です。 - 阿修羅像は昔は戦いの神として荒々しく描かれることが多かったのに対し、

興福寺の像は優しく人間味溢れる表情を持つため、

多面性と人間性の融合が見る者の心を捉え、

自己受容や内面の葛藤を感じさせる存在としても評価されています。 - 2009年の「国宝 阿修羅展」などの展覧会での広範な露出により、

阿修羅像は仏像ブームの象徴的な存在となりました。

若者から中高年まで幅広い層に支持され、

一種の文化的アイドル的存在として人気を集めています。 - その美しい姿勢や表情の細部を

近くで観察できる珍しさも魅力となっています。

これらの理由から、興福寺の阿修羅像は単なる仏像を超え、

多くの人々の心を惹きつける人気の文化財・芸術作品となっています。

現代人の心を映す存在

阿修羅像の複雑な感情表現は、

現代を生きる私たちの心の葛藤に通じています。

その姿に自分を重ね、心の救いを見出す人も少なくありません。

私もその1人です😊

感想|九州国立博物館で、阿修羅像を拝見(2009年当時)

2009年夏、九州国立博物館で

「興福寺創建1300年記念 国宝 阿修羅展」が開催されました。

奈良の興福寺にある阿修羅像をはじめ、八部衆像や十大弟子像など、

合計14体の仏像が九州で初めて一堂に展示された特別展でした。

この展覧会では、360度全方向から鑑賞できる貴重な機会となりました。

当時は仏像に詳しくなかった筆者ですが、

地元・九州での話題性に惹かれて来場しました。

あまりの観客の多さに、阿修羅像を拝観できたのはほんの一瞬でした(笑)。

今となっては、とても懐かしい思い出です。

現在では毎年のように、奈良・興福寺でゆっくりと阿修羅像と再会しています🙏✨

不思議なご縁です。

阿修羅像の柔らかさと静けさは、

時代を経て仏像表現が写実へと向かうひとつの起点とも言えます。

やがて鎌倉時代には、仏像をより力強く、

写実的に表現した 仏師・運慶(うんけい)のような存在が登場します。

▶ 仏師・運慶とは?代表作と仏像の魅力をやさしく解説

そして阿修羅像の表情に心を動かされた方は、

同じ奈良で出会える仏像たちにも、きっと惹かれるはずです。

▶︎ やさしさに包まれる|定朝様式の仏像

▶︎ 繊細な美しさに心が整う|仏師・快慶の仏像

興福寺・国宝館|基本情報

- 所在地:奈良県奈良市登大路町48

- 拝観時間:9:00〜17:00(受付終了16:45)年中無休

- 参拝料:大人900円/中高生800円/小学生200円

- 公式サイト:https://www.kohfukuji.com/

阿修羅像が安置されている国宝館は有料エリアです。

拝観料や開館時間は季節や特別展により変更されることがあります。

公式サイトで最新情報をご確認ください。

今回ご紹介した阿修羅像が常設展示されており、

間近でその神秘的な眼差しや造形美を堪能することができます。

さらに、仏像だけでなく絵画、工芸品、古文書、歴史資料、考古遺物など、

寺の歴史を伝える貴重な宝物が多数収蔵されています。

館内にはミュージアムショップも併設されており、

仏像をモチーフにしたオリジナルグッズなども購入できます。

アクセス方法(公共機関)

阿修羅像をはじめ、五部浄像(ごぶじょうぞう)や

八部衆像などの国宝仏像に実際に出会えるのが、

奈良県にある【興福寺(国宝館)】です。

奈良の中心部に位置し、奈良公園や東大寺などの観光地とも隣接しており、

アクセスも良好です。

ここではシンプルにまとめると──

- 最寄り駅:近鉄奈良駅(徒歩5分)

- JR奈良駅から:徒歩20分 またはバス利用が便利

初めての奈良旅行やひとり旅にもおすすめです。

まとめ|阿修羅像に会いに行こう

阿修羅像は、憂いを帯びた美少年の姿の圧倒的な存在感で、

見る人の心をしばらく離してくれません。

仏像の世界を深く味わいたい方にとって、 かけがえのない一尊です。

ただ美しい仏像というだけでなく、

人間の苦悩や祈りを映し出す存在だからこそ魅力的です。

奈良を訪れる際には、ぜひ国宝館でじっくりと阿修羅像に向き合ってみてください。

心に深く響く体験となるです。

阿修羅像に会いに行く旅を考えている方へ

阿修羅像は、写真や言葉だけでは伝わらない静かな存在感があります。

実際に奈良・興福寺で向き合って欲しい一尊です。

興福寺周辺で1泊すると、

朝夕の静かな時間に 奈良公園の散策も楽しめます。

奈良でゆっくり過ごしながら 阿修羅像を味わいたい方や、

翌朝の静かな時に東大寺・興福寺周辺を歩きたい方には、

1泊の旅もおすすめです。

→ 奈良エリアの宿泊検索はこちら(楽天トラベル)

合わせて読みたい|興福寺関連記事

▶︎ 【興福寺】五部浄像の魅力|八部衆の意味・特徴・鑑賞ポイント

▶︎ 奈良・興福寺|阿修羅像と国宝群の魅力をわかりやすく解説【初心者向け】

🇺🇸 English Summary(英語要約)

The Asura statue at Kofuku-ji Temple in Nara is one of Japan’s most beloved Buddhist masterpieces. Created in the 8th century during the Tenpyō era, this National Treasure depicts the mythical Asura with three faces and six arms, symbolizing inner conflict, human emotion, and the struggle for enlightenment. Unlike fierce guardian figures, the Asura’s delicate features, slender body, and youthful expression convey vulnerability and compassion, making it deeply relatable to modern viewers.

Visitors can see the statue at the Kofuku-ji National Treasure Museum, where it is displayed alongside other important Buddhist artworks. The article introduces the statue’s history, artistic details, and emotional appeal, while also providing practical information such as how to access the temple, admission fees, and official links.

For those interested in Buddhist art or seeking spiritual inspiration, the Asura statue offers a timeless reminder of human fragility and the beauty of inner transformation.

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。